Какую скорость развивает собака породы грейхаунд

1. Òàéãàí (Êèðãèçñêàÿ áîðçàÿ).

Òàéãàí îõîòíè÷üÿ ñîáàêà ãîðíûõ ðàéîíîâ Êèðãèçèè, ÿâëÿåòñÿ ïîòîìêîì äðåâíåé ãðóïïû ñðåäíåàçèàòñêèõ ëîâ÷èõ ñîáàê. Òàéãàí õîðîøî ïðèñïîñîáëåí äëÿ ðàáîòû â ãîðíîé ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè.  íàñòîÿùåå âðåìÿ òàéãàí ðàñïðîñòðàíåí, â îñíîâíîì, â Êèðãèçèè, íà òåððèòîðèè Ðîññèè î÷åíü ðåäîê, çàðåãèñòðèðîâàííîå ïîãîëîâüå ñîñòàâëÿåò åäâà ëè íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ñîáàê. Ñ òàéãàíîì îõîòÿòñÿ íà ëèñèö, äèêèõ êîøåê, ñóðêîâ, áàðñóêîâ è êîïûòíûõ.  Öåíòðàëüíîé Ðîññèè òàéãàíà èñïîëüçóþò äëÿ îõîòû íà çàéöà, õîòÿ è ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ãîðíàÿ áîðçàÿ íå îáëàäàåò ðåçâîñòüþ, äîñòàòî÷íîé äëÿ ïîèìêè çàéöà.

Êàê ïîðîäà òàéãàí ôîðìèðîâàëñÿ íåñêîëüêî âåêîâ â óñëîâèÿõ âûñîêîãîðüÿ è ñðåäíåãîðüÿ, ÷òî ïîâëèÿëî íà îñîáåííîñòè ðàáîòû ôóíêöèîíàëüíûõ ñèñòåì áîðçîé è å¸ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà.  òàêèõ óñëîâèÿõ îò áîðçîé íå òðåáîâàëîñü òàêèõ âûñîêèõ ñêîðîñòíûõ êà÷åñòâ, êàê íà ðàâíèíå, íî òðåáîâàëàñü ëîâêîñòü è óñòîé÷èâîñòü ïðè ðàáîòå íà ãîðíûõ êðó÷àõ. Óñëîâèÿ îãðàíè÷åííîé âèäèìîñòè ïðåäïîëàãàëè è èñïîëüçîâàíèå ÷óòüÿ îõîòíè÷üåé áîðçîé â óùåðá å¸ ðåçâîñòè (ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ðàâíèííûõ áîðçûõ ðàáîòàþò “ïî-çðÿ÷åìó”, òî åñòü èùóò äîáû÷ó çðåíèåì, à íå îáîíÿíèåì). Çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ â ðàáîòå ÷óòüÿ èìåþò áîëüøóþ âÿçêîñòü, íåæåëè äðóãèå ïîðîäû áîðçûõ (ò.å. äîëüøå è äàëüøå ïðåñëåäóþò ñâîþ äîáû÷ó, íå ñáèâàÿñü ñ ïðåñëåäîâàíèÿ, åñëè çâåðü ïðîïàë èç çîíû âèäèìîñòè). Òâ¸ðäûå ïîðîäû, ñûïó÷èé ãðóíò è ñíåã ñòèìóëèðîâàëè ðàçâèòèå ó ãîðíîé áîðçîé ù¸òîê ìåæäó ïàëüöàìè ëàï, à çíà÷èòåëüíûå ïåðåïàäû òåìïåðàòóð ñïîñîáñòâîâàëè ðàçâèòèþ óäëèíåííîãî øåðñòíîãî ïîêðîâà, äîñòàòî÷íî ïëîòíîãî, ÷òî áû çàùèòèòü ñîáàêó êàê îò æàðû, òàê è îò õîëîäà.

Ïåðâîå îôèöèàëüíîå îïèñàíèå òàéãàíà ñîñòàâëåíî â ÑÑÑÐ â 1969 ãîäó.

Òàê êàê òàéãàí ñòàë èçâåñòåí êèíîëîãàì òîëüêî â 60-õ ãîäàõ íàøåãî âåêà, èç-çà îòñóòñòâèÿ äàííûõ òðóäíî ïðîñëåäèòü äèíàìèêó åãî ÷èñëåííîñòè â áîëåå-ìåíåå äëèòåëüíûé ïåðèîä

Ñêîðåå âñåãî êîëè÷åñòâî òàéãàíîâ, æèâóùèõ â èñêîííûõ ìåñòàõ ñâîåãî îáèòàíèÿ, ñíèæàåòñÿ. Îñíîâíûå ïðè÷èíû – ñîêðàùåíèå ñåëüñêîãî è êî÷åâîãî íàñåëåíèÿ, ìåòèçàöèÿ ñ ïðèøëûìè ïîðîäàìè è áåñïîðîäíûìè ñîáàêàìè, âñëåäñòâèå âîëüíîãî ñîäåðæàíèÿ òàéãàíîâ, èãíîðèðîâàíèå çàâîäñêèõ ìåòîäîâ ðàçâåäåíèÿ ýòèõ ñîáàê.

Óæå â 80-õ ãîäàõ èññëåäîâàòåëè ýòîé ïîðîäû (Â. Âûðûïàåâ, Ì. Ìèæåíèí è äð.) îòìå÷àëè ÷ðåçâû÷àéíî ìàëîå êîëè÷åñòâî ÷èñòîïîðîäíûõ òàéãàíîâ. Òàê â Òàëàññêîé äîëèíå, ãäå ïîðîäà êîãäà-òî áûëà øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà, ê ñåðåäèíå 80-õ ãîäîâ òàéãàíîâ îñòàëèñü åäèíèöû.  ðàéîíàõ îçåðà Èññûê-Êóëü è Öåíòðàëüíîãî Òÿíü-Øàíÿ òàêæå ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâîâàëè ÷èñòîïîðîäíûå òàéãàíû, çàòî áûëè ðàñïðîñòðàíåíû êîðîòêîøåðñòíûå òàéãàíîïîäîáíûå áîðçûå. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíû ìåòèñû òàéãàíà è òàçû, ïðè÷åì ìåòèçàöèÿ çà÷àñòóþ ïðîâîäèòñÿ íàìåðåííî, äëÿ ïðèäàíèÿ òàéãàíó áîëüøåé ðåçâîñòè è ñêîðîñòè, îäíàêî òåðÿþòñÿ óíèêàëüíûå êà÷åñòâà ïîðîäû, äåëàþùèå å¸ ïðèãîäíîé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ãîðàõ.

Ïðèìåðíî ñ 2000-ûõ ãîäîâ íà÷àëî ðàáîòó Îáùåñòâî “Êûðãûç Òàéãàí” (ïî ñîõðàíåíèþ è âîññòàíîâëåíèþ Êûðãûçñêîé áîðçîé Òàéãàí), âåä¸òñÿ Ïëåìåííàÿ Êíèãà, â êîòîðîé ñîõðàíåíû äàííûå ðîäîñëîâíûõ äî ÷åòâ¸ðòîãî ïîêîëåíèÿ.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ó îõîòíèêîâ Êèðãèçèè ó÷òåíî îêîëî 1000 ñîáàê ýòîé ïîðîäû.

Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêå äåéñòâóþùèé ñòàíäàðò ïîðîäû óòâåðæäåí â 1995 ãîäó, Ìåæäóíàðîäíîé Êèíîëîãè÷åñêîé Ôåäåðàöèåé (FCI) ïîðîäà íå ïðèçíàíà.

Èç ñòàíäàðòà ïîðîäû î ïîâåäåíèè:

Òèï ïîâåäåíèÿ óðàâíîâåøåííûé, ïîäâèæíûé. Ñîáàêà â áûòó ñïîêîéíà, äàæå ôëåãìàòè÷íà, íî ïðè âèäå çâåðÿ ðåçêî âîçáóäèìà.

Î÷åíü ñàìîñòîÿòåëüíàÿ, äóìàþùàÿ ñîáàêà, ñëàáî ïîääàþùàÿñÿ äðåññèðîâêå â îáùåïðèíÿòîì ïîíèìàíèè. Îòíîøåíèÿ ñ ÷åëîâåêîì âûñòðàèâàþòñÿ ñêîðåå íà ïîíèìàíèè è âçàèìîóâàæåíèè, íåæåëè íà ìóøòðå è äðåññóðå. Î÷åíü íåäîâåð÷èâà ê ïîñòîðîííèì, ìîæåò áûòü àãðåññèâíà ê äðóãèì ñîáàêàì, íå âõîäÿùèì â å¸ “ñòàþ”. Ïðè ñîâìåñòíîì ñîäåðæàíèè íåñêîëüêèõ ñîáàê â ïåðèîä ïîñòðîåíèè èåðàðõèè ìîãóò ñëó÷àòüñÿ äîñòàòî÷íî ñåðüåçíûå äðàêè. Ïðåäïî÷òèòåëüíî âîëüåðíîå ñîäåðæàíèå, íåñìîòðÿ íà ÷àñòè÷íî óêîðî÷åííóþ øåðñòü ïåðåíîñèò ìîðîçû äî -30 ãðàäóñîâ.

Âàñàðò Ìèÿò (Ðîññèÿ), ÷åðíûé îêðàñ, íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé â ïîðîäå.

Áàñìà (Ðîññèÿ), ïàëåâûé îêðàñ.

Òâåðñêàÿ Ëåãåíäà Ëàñêà (Ðîññèÿ) ñåðîãî îêðàñà, ñ õîðîøî âûðàæåííîé óäëèíåííîé øåðñòüþ íà óøàõ, ëàïàõ è æèâîòå. Õâîñò, çàêðó÷åííûé íà êîíöå â êîëüöî, à òàêæå óêðàøàþùàÿ øåðñòü íà óøàõ (“áóðêè”) – òàêæå âàæíûå ïîðîäíûå îñîáåííîñòè.

2. Òàçû (êàçàõñêàÿ áîðçàÿ, òóðêìåíñêàÿ áîðçàÿ).

Êàê è ñ áîëüøèíñòâîì àáîðèãåííûõ ïîðîä ñîáàê è ïîðîäíûõ ãðóïï, òî÷íî ñêàçàòü î ïðîèñõîæäåíèè òàçû íåâîçìîæíî.  1877 ãîäó ýêñïåäèöèÿìè Òóðêåñòàíñêîãî îáùåñòâà ëþáèòåëåé åñòåñòâîçíàíèÿ íà Ïàìèðå îïèñàíû äâå èñ÷åçíóâøèå ðàçíîâèäíîñòè îõîòíè÷üèõ ñîáàê: “Äæàâçû” (àçèàòñêàÿ äëèííîøåðñòíàÿ ïòè÷üÿ ñîáàêà) è “êàðàòåãèíêà” (ãîðíî-àçèàòñêàÿ ïîäñîêîëüÿ ñîáàêà), àçèàòñêàÿ æåñòêîøåðñòíàÿ ëåãàâàÿ. Ïî îäíîé èç âåðñèé äæàâçû è êàðàòåãèíêà ìåòèçèðîâàëèñü ñ òàêæå íûíå èñ÷åçíóâøèìè ãîðñêîé è êðûìñêîé áîðçîé, äàâ ñîâðåìåííûé âàðèàíò ñðåäíåàçèàòñêîé áîðçîé òàçû.

Áëèæå âñåãî ïî âíåøíåìó âèäó òàçû ñòîÿò ê àáîðèãåííîé ïåðñèäñêîé ñàëþêè, â öåëîì îòëè÷àÿñü áîëüøåé êðåïîñòüþ, ôîðìîé ãîëîâû, íåêîòîðûìè äåòàëÿìè ýêñòåðüåðà (íàïðèìåð, ìåíüøèì ðàçâèòèåì óáîðíîé ïñîâèíû íà õâîñòå). Íàçâàíèå «ñàëþêè» íåêîòîðûå êèíîëîãè, ïðåèìóùåñòâåííî çàðóáåæíûå, ñêëîííû óïîòðåáëÿòü â ðàñøèðèòåëüíîì ñìûñëå, èìåíóÿ òàê ëþáîé âàðèàíò âîñòî÷íîé âèñëîóõîé áîðçîé, ÷òî ìîæåò ñîçäàâàòü ïóòàíèöó â ðàçëè÷íûõ êèíîëîãè÷åñêèõ ïóáëèêàöèÿõ è èçäàíèÿõ, ãäå ïîä “ñàëþêè” àâòîðîì ìîæåò ïîäðàçóìåâàòüñÿ òàçû.

Êàçàõñòàíå ê êîíöó 80-õ ãã. áûëî 800-1000 îòíîñèòåëüíî ïîðîäíûõ òàçû, íî ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè îñòàëîñü 100 150 ïîðîäíûõ òàçû, áîëüøèíñòâî âëàäåëüöåâ êîòîðûõ ñîñòîÿò â Êëóáå Êðîâíîãî Îõîòíè÷üåãî Ñîáàêîâîäñòâà è åãî ðåãèîíàëüíûõ ôèëèàëàõ. ×èñëåííîñòü òàçû â ðàéîíàõ àáîðèãåííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñòðåìèòåëüíî ñîêðàùàåòñÿ: ëèøü åäèíè÷íûå ýêçåìïëÿðû óöåëåëè â Òàäæèêèñòàíå è ÑÓÀÐ Êèòàÿ, 80-100 îñîáåé íàñ÷èòûâàëîñü â Òóðêìåíèñòàíå â íà÷àëå 80-õ ãã.  Êûðãûçñòàíå ñîõðàíèëîñü ïîðÿäêà 50-100 ñîáàê, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàíäàðòó òàçû, â Óçáåêèñòàíå íå áîëåå ýòîãî êîëè÷åñòâà, ïðè÷åì â Êàðàêàëïàêñòàíå îíè óæå íå âñòðå÷àþòñÿ.

Âìåñòå ñ òåì íåñìîòðÿ íà ìàëî÷èñëåííîñòü, ïîðîäà ïîñëåäíèå 20 ëåò äîñòàòî÷íî ñòàáèëüíà è ïîãîëîâüå íå ñíèæàåòñÿ, ðàáîòà íàä ñîõðàíåíèåì ïîðîäû è å¸ ðàçâåäåíèå òàêæå âåäóòñÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèè.

Ãëàâíûå îáúåêòû îõîòû ñ òàçû ëèñèöà, êîðñàê, øàêàë, çàÿö-òîëàé, ìåëêèå êîïûòíûå äæåéðàí, êîñóëÿ; ðåæå ñóðîê, èíîãäà è âîëê. Íà âîëêà ñ òàçû îõîòÿòñÿ ðåäêî, åãî ìîãóò âçÿòü òîëüêî êðóïíûå è ñèëüíûå ñîáàêè. Áëèçêîå ïðèñóòñòâèå îõîòíèêà íåîáõîäèìî, ÷òîáû áûñòðî ïðèíÿòü çâåðÿ. Èíîãäà òàçû ñïîñîáíû òîëüêî çàäåðæàòü åãî äî ïîäõîäà îõîòíèêà õâàòêàìè çà çàäíèå íîãè.

Ýòè áîðçûå íåïðèõîòëèâû ê êîðìó è ýêîíîìè÷íî óñâàèâàþò åãî. Ê êëèìàòó ñðåäíåé ïîëîñû ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ óñïåøíî, íå ìåðçíóò, îñîáåííî òàçû êàçàõñêèå, îäåòûå òîíêèì, ìÿãêèì, íî êîðîòêèì, ñëîâíî ïëþø, ïîäøåðñòêîì. Íå ïîäõîäÿò äëÿ óëè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ, ïîñêîëüêó íå ïåðåíîñÿò ìîðîç. Ïî õàðàêòåðó áîëåå ìÿãêèå è äåëèêàòíûå, íåæåëè òàéãàíû, íå ñêëîííû ïðîÿâëÿòü àãðåññèþ, íî è íå ëþáÿò ÷óæèõ – ñêîðåå âñåãî ñîáàêà áóäåò ïðîñòî èçáåãàòü êîíòàêòà ñ ìàëîçíàêîìûì ÷åëîâåêîì. Î÷åíü ïðèâÿçàíà ê õîçÿèíó. Èíäèâèäóàëüíî õàðàêòåðû ýòèõ áîðçûõ ðàçëè÷àþòñÿ äîâîëüíî ñèëüíî, ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì íàçâàííûå âûøå îáùèå ÷åðòû. Ñóêè, êàê ïðàâèëî, çàìåòíî «æåñò÷å» êîáåëåé, è íàéòè ñ íèìè îáùèé ÿçûê èíîãäà íå òàê ïðîñòî. Çàòî ïðè ïðàâèëüíîì (ëàñêîâîì, íî òðåáîâàòåëüíîì, ðîâíîì è òâåðäîì) îáðàùåíèè òàçû ñîâåðøåííî ïîñëóøíû, íå àãðåññèâíû ê ëþäÿì è äðóãèì ñîáàêàì.

Ëóáàò Àëòûí Íîðãèñ (Ðîññèÿ), ïàëåâûé îêðàñ.

Áàéðàì (Ðîññèÿ), ÷¸ðíûé îêðàñ.

Ìåëåêóø Æåãèíý (Ðîññèÿ), ñåðûé îêðàñ.

3. Þæíîðóññêàÿ (ñòåïíàÿ) áîðçàÿ.

Âîïðîñ î ñòàòóñå ïîãîëîâüÿ ýòèõ àáîðèãåííûõ ñîáàê þãà Ðîññèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñîáåííî àêòóàëåí. Âåëèêîëåïíûå ïî ñâîèì ðàáî÷èì êà÷åñòâàì, íåòðåáîâàòåëüíûå ê óñëîâèÿì ñîäåðæàíèÿ íåìíîãî÷èñëåííûå þæíîðóññêèå áîðçûå ñåãîäíÿ òàê æå íóæäàþòñÿ â âîññòàíîâëåíèè. Îñîáåííî îïàñíî äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì ýòîé ïîðîäû ñëîæèâøååñÿ ó ÷àñòè êèíîëîãîâ, çàâîä÷èêîâ è ëþáèòåëåé áîðçûõ ïðåäñòàâëåíèå î «ñòåïíÿêàõ» êàê î íå èìåþùèõ íèêàêîé öåííîñòè íè ðàáî÷åé, íè êóëüòóðíîé ãðóïïå ñëó÷àéíûõ ïîìåñåé, «îïðîùåííûõ» ñåëüñêèõ äâîðîâûõ âàðèàíòîâ êðîâíûõ ïñîâûõ, ò.å. âûáîðçêîâ.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX â., ïîñëå îòìåíû êðåïîñòíîãî ïðàâà è óïàäêà êðóïíûõ êîìïëåêòíûõ ïñîâûõ îõîò, â ïåðèîä ïîñòåïåííîãî ñìåùåíèÿ îõîò ñ áîðçûìè â ëåñîñòåïíûå è ñòåïíûå ðàéîíû þãà Ðîññèè, òàì íà÷àëîñü àêòèâíîå ñêðåùèâàíèå ðóññêèõ ïñîâûõ ñ ìåñòíûìè õîðòûìè, à òàêæå ãîðñêèìè, êðûìñêèìè, ÷åðêåññêèìè áîðçûìè.  Ëèïåöêîé, Òàìáîâñêîé, Ðîñòîâñêîé ãóáåðíèÿõ âîçíèêëè ìíîãî÷èñëåííûå ïîìåñè. Âîëíû ýòèõ ñêðåùèâàíèé ïðîèñõîäèëè ïîñëå ðàñïðîäàæè áîëüøèíñòâà ïñîâûõ îõîò, à çàòåì âîçîáíîâèëèñü óæå ïîñëå ðåâîëþöèè, êîãäà â êðåñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâàõ óöåëåëè òîëüêî îòäåëüíûå ïñîâûå ñîáàêè. Ýòî íå áûëà ñîáñòâåííî çàâîäñêàÿ, íî òåì íå ìåíåå ïëåìåííàÿ ðàáîòà ïî ðàçâåäåíèþ ïðîìûñëîâûõ áîðçûõ.

Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè âîçíèêëè ñîþçû îõîòíèêîâ, à â 20-õ ãîäàõ äàæå Äîíñêîå îáùåñòâî êðîâíîãî ñîáàêîâîäñòâà. Íà÷àëàñü îðãàíèçàöèÿ âûâîäîê, âûñòàâîê è ïîëåâûõ èñïûòàíèé, îäíàêî, áîðçûì ñîáàêàì áûëî óäåëåíî î÷åíü ìàëî âíèìàíèÿ, à âåñü óïîð áûë âçÿò íà ñïîðòèâíûõ ñîáàê. Ïðàâäà, â 1923 è 1924 ãîäàõ íà âûñòàâêàõ áûëè ïðåäñòàâëåíû â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå ìåñòíûå áîðçûå ñîáàêè, à â ïîñëåäóþùèå ãîäû ïîÿâèëèñü åäèíè÷íûå ýêçåìïëÿðû ïñîâûõ áîðçûõ, íî ìåñòíûõ áîðçûõ ñîáàê íàçûâàëè âûáîðçêàìè (ìåòèñàìè), õîòÿ íà åäèíñòâåííûõ ïîëåâûõ èñïûòàíèÿõ-ñàäêàõ, ïðîâåäåííûõ óïîìÿíóòûõ îáùåñòâîì â 1924 ãîäó ýòè ñîáàêè ïîêàçàëè ñåáÿ ñ ñàìîé ëó÷øåé ñòîðîíû. Îäíàêî ïîñëåäóþùåå ïîâàëüíîå óâëå÷åíèå ñïîðòèâíîé îõîòîé è ïîäðóæåéíûìè ñîáàêàìè ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ïîãîëîâüå áîðçûõ íà òåððèòîðèè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ñîêðàòèëîñü íà 85-90%.

Ïîñëåäóþùèå æå ïîëåâûå èñïûòàíèÿ, â êîòîðûõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå òîëüêî ìåñòíûå áîðçûå ñîáàêè, ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ ñ 1950 ãîäà, ò.å. ÷åðåç 26 ëåò, êîãäà íåîáû÷íûå âèñëîóõèå áîðçûå ïîïàëè â ïîëå çðåíèÿ êèíîëîãîâ ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.  1951 ãîäó ðàçðàáîòàí ñòàíäàðò ïîðîäû. Âñåãî çà òðè ãîäà (1950-1952 ã.ã.) íà èñïûòàíèÿõ è ñîñòÿçàíèÿõ äèïëîìèðîâàíî 116 áîðçûõ ñîáàê ñòåïíîãî òèïà.

Ê ñåðåäèíå XX âåêà áîðçûå â þæíîé ÷àñòè ñòåïíîé çîíû ÐÑÔÑÐ îôîðìèëèñü â äîñòàòî÷íî ìíîãî÷èñëåííîå è îáîñîáëåííîå ïîãîëîâüå.  1966 ãîäó î íèõ ïèñàëîñü ñëåäóþùåå:

“ Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå, Ãðîçíåíñêîé, Àñòðàõàíñêîé, Ñòàëèíãðàäñêîé, Ðîñòîâñêîé è îò÷àñòè ×êàëîâñêîé îáëàñòÿõ çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ, â ðåçóëüòàòå ñêðåùèâàíèÿ ñðåäíåàçèàòñêèõ áîðçûõ òàçû è íûíå ïî÷òè èñ÷åçíóâøèõ áëèçêèõ ê íèì òàê íàçûâàåìûõ ãîðñêèõ áîðçûõ ñ ðóññêîé ïñîâîé è õîðòîé áîðçîé, ïî÷òè ñôîðìèðîâàëàñü íîâàÿ ïîðîäà ïðîìûñëîâîé áîðçîé. Ïîðîäà ýòà îïèñàíà ïîä íàçâàíèåì ïðèêàñïèéñêîé ñòåïíîé, ðóññêîé âèñëîóõîé áîðçîé è ò.ä. Íàèáîëåå ïðàâèëüíûì ìû ñ÷èòàåì íàçâàíèå ðóññêàÿ ñòåïíàÿ áîðçàÿ. Ñîåäèíÿÿ â ñåáå ðÿä ñâîéñòâ è ïîðèçíàêîâ, ïðèñóùèõ èñõîäíûì ïîðîäàì, ðóññêàÿ ñòåïíàÿ áîðçàÿ ïðèñïîñîáëåíà ê ìåñòíûì óñëîâèÿì è òðåáîâàíèÿì ïðîìûñëîâîé îõîòû, øèðîêî ðàñïðîñòðàíèëàñü è ÿâëÿåòñÿ âåñüìà ïåðñïåêòèâíîé ïîðîäîé äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâåäåíèÿ è óëó÷øåíèÿ.”

Îäíàêî ðàçãîðåâøàÿñÿ â ñåìèäåñÿòûå ãîäû ÕÕ â. â êèíîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðå è ñðåäè ïñîâûõ îõîòíèêîâ äèñêóññèÿ î òàê íàçûâàåìîé “ñðåäíåðóññêîé äëèííîøåðñòíîé áîðçîé”, êîòîðóþ îäíè ñ÷èòàëè òîãäà «êàíäèäàòîì» â îñîáóþ ïðîìûñëîâóþ ïîðîäó. äðóãèå ãðóïïîé íåäîñòàòî÷íî ïîðîäíûõ ðóññêèõ ïñîâûõ èëè âîâñå âûáîðçêîâ, à òðåòüè íîðìàëüíûìè êðîâíûìè ïñîâûìè, òîëüêî íàñòîÿùèìè ðàáî÷èìè, à íå âûñòàâî÷íûìè, íåçàìåòíî äëÿ ó÷àñòíèêîâ íà “þæíîðóññêóþ ñòåïíóþ áîðçóþ” ïîäëèííî àáîðèãåííóþ ïîðîäó, è çíà÷èòåëüíî áîëåå ñòàðøóþ ïî âðåìåíè ôîðìèðîâàíèÿ. Ðåçóëüòàòîì ïîäîáíûõ äèñêóññèé è ïîñòåïåííîãî îòêàçà ðÿäà îõîòíèêîâ îò ñîäåðæàíèÿ ñòåïíûõ áîðçûõ ñòàëî ïðàêòè÷åñêè ïîëíîå èñ÷åçíîâåíèå þæíîðóññêîé ñòåïíîé áîðçîé èç ïîëÿ çðåíèÿ êèíîëîãîâ – ïîñëåäíåå ó÷àñòèå þæíîðóññêîé ñòåïíîé áîðçîé â âûñòàâêàõ çàôèêñèðîâàíî â 1980 ãîäó.

Ïîäîáíîå “èñ÷åçíîâåíèå” èç âûñòàâî÷íîé êèíîëîãèè áûëî îøèáî÷íî ïðèíÿòî êàê èñ÷åçíîâåíèå þæíîðóññêîé ñòåïíîé áîðçîé êàê ïîðîäû. Âìåñòå ñ òåì íà òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, Ðîñòîâñêîé è Òàìáîâñêîé îáëàñòåé ïî ïðåæíåìó ðàçâîäèëè ýòó ìàëî÷èñëåííóþ ãðóïïó áîðçûõ. Íîâûé èíòåðåñ ê ïîðîäå ïîÿâèëñÿ ïðèìåðíî â 2000-ûõ ãîäàõ.  íàñòîÿùåå âðåìÿ â ýëåêòðîííîé áàçå Ðîñîõîòðûáîëîâñîþçà ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ íå ìåíåå ÷åì îò 26 þæíîðóññêèõ ñòåïíûõ áîðçûõ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñ 1999 ãîäà. Ñëåäóåò ïîíèìàòü, ÷òî ôàêòè÷åñêàÿ ÷èñëåííîñòü ïîãîëîâüÿ çíà÷èòåëüíî âûøå, ïîñêîëüêó ìíîé ïîñ÷èòàíû òîëüêî îñîáè, èìåþùèå äàòó ðîæäåíèÿ è çàðåãèñòðèðîâàííûå íåïîñðåäñòâåííî â Ðîñîõîòðûáîëîâñîþçå.

Ðûìêà (40-50 ãîäû XX âåêà).

Êàðàãþëü (Ðîññèÿ), ÷åðíûé îêðàñ.

Áèáèêóø (Ðîññèÿ), ðûæå-áåëûé îêðàñ.

Êàëèíà (Ðîññèÿ), ìóðóãèé îêðàñ.

×àãàòàé (Ðîññèÿ), ðûæèé îêðàñ.

Источник

За многие века упорной селекции человек вывел множество пород собак. Каждая из них обладает особыми качествами, внешностью и способностями. Среди них есть и сильные, и красивые, и ловкие питомцы, и даже самая быстрая собака в мире.

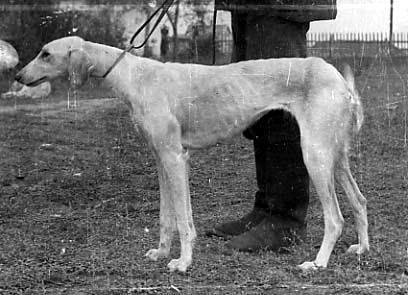

Грейхаунд – рекорд: 67 км/ч

Грейхаунды – абсолютные рекордсмены по скорости. Самая быстрая собака развивает скорость более 65 км/ч! Эти гончие псы были привезены из Восточной Европы в Великобританию, где и оформились как самостоятельная порода. Грейхаундов разводили не только ради охоты, но и для забегов на собачьих гонках. Эти псы весьма элегантны, умны и аккуратны, любят прогулки, игры и общение с хозяином, чьи слова хорошо понимает.

Внимание! Абсолютный рекорд скорости среди домашних питомцев был зафиксирован в 1994 году на забегах в Австралии. Самая быстрая собака, гончий пёс из Великобритании по кличке Стар Тайтл, смогла развить скорость в 67,32 км/ч!

Салюки – более 60 км/ч

Салюки – одна из древнейших пород собак. Персидские борзые достаточно крупного размера (их вес может достигать 30 кг), поэтому предназначались для охоты на газелей, зайцев и другую дичь. Если грейхаунды являются чемпионами в забегах на короткие дистанции, то салюки – лучшие в гонках на длинные дистанции. Максимальная скорость персидской борзой превышает отметки в 60 км/ч. Их изящная внешность, уравновешенный, спокойный характер, ум и привязанность к одному человеку делают этих животных идеальными питомцами.

Внимание! Если вы решили завести питомца, относящегося к группе «самые быстрые породы собак», то следует обеспечить животному регулярные физические нагрузки и прогулки.

Азавак – 60 км/ч

Азавак – древняя порода, которая появилась в Африке. Эта борзая отлично приспособлена к суровому климату (засушливому и жаркому), может долгое время сохранять силы для выслеживания и преследования добычи. Азаваки обладают очень тонким, костлявым телом покрытым очень короткой рыжей шерстью. Несмотря на свою внешнюю дистрофию африканские борзые развивают немалую скорость – около 60 км/ч!

Венгерская выжла – 60 км/ч (рекорд – 64 км/ч)

Венгерские легавые сильно отличаются по своему внешнему виду от других финалистов. Выжлы – очень мускулистые, крепко сложенные собаки с широким пропорциональным черепом. Неприхотливые в уходе, но очень общительные животные полюбились многим людям. Выжлы входят в 10 самых быстрых собак: их скорость может превышать 60 км/ч!

Джек-рассел терьер – 60 км/ч

Этих маленьких энергичных собачек знает практически каждый. Джек-рассел терьер – достаточно популярная в мире порода. Они очень миниатюрные (в среднем, они весят 6-8 килограммов) и хорошо уживаются в квартирах. Многих приводит в умиление их окрас шерсти: белое тело с коричневыми пятнами. Несмотря на свой рост, малыши спокойно развивают скорость в 60 км/ч.

Уиппет – 55-60 км/ч

Уиппеты отлично подходят людям, любящим тишину и покой. Они обожают игры и семейные прогулки. Уиппеты очень чувствительные собаки, поэтому любую критику они воспринимают слишком серьезно. Эти утонченные питомцы нуждаются в тренировках и дрессуре. На пробежках они спокойно развивают скорость в 55-60 км/ч.

Афганская борзая – 50-60 км/ч

Афганские борзые – одни из самых красивых гончих собак. Их длинная шелковистая шерсть, умные выразительные глаза и прекрасный характер влюбляют многих. Афганские борзые очень игривые и социальные питомцы, однако не смогут занять главенствующее положение среди других животных. Прекрасные собаки – проворные и ловкие охотники, отличные прыгуны и бегуны (их средняя скорость составляет не мен км/ч ее 50 км/ч, но иногда превышает 60 км/ч).

Далматинец – 55 км/ч

Очаровательные пятнистые собачки у многих ассоциируются с мультфильмом «101 далматинец». Питомцы отличаются большим дружелюбием и желанием учиться. Далматинцы считаются не только одной из самых популярных пород, но одной из самых быстрых. Животное спокойно развивает скорость в 55 км/ч.

Русская псовая борзая – 55 км/ч

Русские псовые борзые известны многим охотникам нашей страны. Эти животные отлично приспособлены к охоте как в суровые холода (от которых их защищает густая длинная шерсть), так и осенью и летом. Русские борзые легко развивают скорость в 55 км/ч, легко маневрируют, почти не теряя драгоценных мгновений.

Доберман – 51 км/ч

Доберманы – известные защитники человека, способные оборонять своего хозяина почти от любой напасти. Достаточно устрашающий внешний вид (чёрная короткая гладкая шерсть, заостренные уши, короткий хвост и длинные лапы) дополняется невероятно мощными челюстями и возможностью разгоняться до 51 км/ч.

Внимание! Обращайте должное внимание воспитанию животного. Именно от того, какие качества человек привьет животному, зависит его поведение в будущем.

Левретки – более 50 км/ч

Левретки считаются самыми маленькими среди гончих. Несмотря на свою низкорослость, они активно отстаивают свою позицию в вопросе «какая собака самая быстрая?». Левретки отличные охотники и могут долго преследовать добычу.

Самые быстрые собачки восхищают людей своими выдающимися способностями. Не забывайте о необходимых тренировках, чтобы держать животных в форме.

Источник

После прошедших на прошлой неделе в Новой Зеландии собачьих бегов многочисленные организации по защите животный в очередной раз выступили с предложением запретить этот спорт. Дело в том, что для животных эти бега чрезвычайно травмоопасны: борзые — статистически самые быстрые собаки в мире — мгновенно входят в раж и в итоге нередко получают многочисленные переломы или даже погибают, врезаясь в ограждения или спотыкаясь во время забега.

«Каждый сезон сотни собак погибают от ранений, полученных во время забега, — говорит Ханс Крик, директор фонда SAFE. — Пора положить конец этому занятию, которое давно не имеет никакого отношения к животным, а является лишь видом азартных игр и способом заработать легкие деньги».

Сегодня редакция FURFUR, преклоняясь перед красотой и грациозностью этих животных, рассказывает об особенностях и истории появления этой великой английской породы собак.

История появления грейхаундов

История выведения и применения породы грейхаунд начинается с жителей Восточной Европы: примерно в V–IV веке до нашей эры они вывели своего рода прародителя классического грейхаунда — породу Vertragus, то есть тоже борзую, которую стали использовать для ведения охоты. Кстати, само слово «greyhound» никогда не переводилось как «серая собака», как можно сначала подумать, точнее, к серому цвету оно вообще никакого отношения не имеет. Этот термин пришел в Англию из другого языка, был со временем адаптирован, но изначально переводился как «справедливый пес» (есть еще, правда, версия с переводом «собака-кузнечик», но она нам нравится куда меньше).

Неизвестно, когда именно в Британии впервые появились классические английские грейхаунды, но зато точно можно сказать, что их прародителей туда привезли римляне. В V веке их уже держали при дворах, а в X веке повсеместно использовали для охоты даже крестьяне. Польза от грейхаунда как охотника заключается в том, что такой пес может не только вынюхивать зверя и служить наводчиком (как и многие другие породы), но и самостоятельно загонять многих лесных животных — даже зайца, что под силу по-настоящему редким бегунам. Кроме того, грейхаунды чрезвычайно выносливы — это помогает им следовать за конной экспедицией несколько часов до места охоты и в процессе непосредственного поиска дичи. Но все же главный их конек — молниеносные пробежки на короткие дистанции.

Картина художника Уильяма Генри Девиса «Exercising the Greyhounds»

Переломным моментом в истории грейхаундов является 1014 год, когда власти Англии приняли «Закон о лесах». Согласно ему, крестьяне, а также представители других непривилегированных сословий не могли больше беззаботно охотиться в лесах и тем более держать у себя борзых как идеальный инструмент для этого занятия. С этих пор грейхаунды стали не только привилегией знати, но и ассоциативным образом богатых семей.

Следующий важный (возможно, самый важный) момент в истории грейхаундов как породы случился в XVI веке — тогда из-за близкородственного спаривания великая английская порода стала быстро вырождаться. В этот момент, чтобы спасти положение, лорд Орфорд скрестил грейхаунда с бульдогом — так через несколько поколений и был выведен современный грейхаунд, сухой, мощный и гладкошерстный.

Классификация грейхаундов

Среди английских борзых существует и своя классификация — собак делят на внутренние подклассы в зависимости от предназначения и соответствия требованиям. Это деление считается достаточно условным, хотя зачастую представители разных подклассов могут сильно отличаться внешне. Исторически первый класс борзых — охотничьи, они отличаются очень развитой мускулатурой, отточенной маневренностью и интеллектом. Номер два — шоу-грейхаунды, которых выращивают поколениями с целью вывести идеального представителя породы, имеющего все отличительные признаки борзых, доведенные селекцией до идеала.

Последний, третий тип грейхаундов, с которого, собственно, и начался этот материал — беговой. Их выращивают с одной понятной целью — развить максимальную скорость на беговой дорожке, по которой верная псина гонится за металлической приманкой. Они часто отличаются от выставочных образцов присутствием нехарактерных для породы внешних особенностей — за этим никто не следит, а от охотничьих — меньшими размерами. Дело опять же в том, что единственная цель беговых пород — максимальная скорость, им не нужно быть очень выносливыми, бегать по кочкам, маневренно шнырять по глинистой местности в лесу в погоне за очередным зайцем и так далее. Поэтому беговые всегда суше, меньше и, естественно, легче охотничьих.

Собачьи бега

После того как лорд Орфорд закончил свои эксперименты по выведению Усэйна Болта среди собак, прошло буквально несколько лет, и в Англии появилась еще одна забава, связанная с грейхаундами, — собачьи дерби. Первый такой забег прошел в 1776 году — именно тогда псов впервые обманули публично и заставили бежать за искусственным зайцем. Сразу было понятно, что этому развлечению суждено стать частью массовой культуры — в ХХ веке бега стали дико популярны по всей Европе, в США, Австралии, Новой Зеландии и многих других странах. Стоит также сказать, что используют в качестве бегунов сейчас не только грейхаундов (хоть они и считаются самыми быстрыми) — в ход идут борзые, афганы и даже волкодавы.

Правила собачьих бегов очень просты — на специальном стадионе, подобном ипподрому, готовят покрытие, ставят поперек дорожек большой механический загон, и по команде его двери открываются, а обезумевшие от счастья псы вырываются с огромной скоростью в погоне за муляжом зайца. Об этом нет особого смысла много рассказывать — куда интереснее на такие бега хоть раз в жизни посмотреть.

Грейхаунд (от англ. greyhound) — синоним «английской борзой», является родней овчаркам. Легко поддается дрессировке и считается одной из самых умных пород собак в мире. Обладает уникальным зрением. Внешне отличается короткой шерстью, узкой головой и шеей, высоким ростом, сухим телосложением и развитой мускулатурой, что делает его одной из самых быстрых собак в природе. На броске развивает скорость до 90 км/ч. Селекционно относится к группе пород «борзые».

Пожалуй, самая известная погоня за зайцем в кино

Сумасшедшие поклонники грейхаундов и просто романтики обычно пишут о том, что история этих собак началась еще в Древнем Египте, а потом они служили Цезарю. В 2004 году при помощи теста ДНК выяснилось, что английские грейхаунды к тем псам особого отношения не имеют.

Отличительные особенности бегового грейхаунда:

1. меньшие размеры в холке и длине (около 70 см в холке для кобелей);

2. меньший вес (примерно 30 кг для самцов);

3. более развитые мышцы лап и плечевых суставов по сравнению с остальной частью мышечной системы;

4. возможны нехарактерные для породы внешние признаки.

А эти два грейхаунда — абсолютно точно, самые известные в мире. Уже почти 20 лет они украшают обложку популярного альбома группы Blur

Источник