Любимая порода собак петра 3

Следующая глава из книги Константина Карапетянца посвящена возникновению и развитию служебной кинологии в нашей стране.

“Судя по всему, жители России познакомились с собакой еще в каменном веке. Кости этих животных археологи находят на территории всех палеолитических стоянок, обнаруженных на территории нашего государства. Историки считают, что на всем протяжении тысячелетней истории нашего государства собаки использовались для охраны подворья, охоты, а атрибутом сельских пастухов также служил четвероногий помощник, хотя целенаправленных действий для выведения соответствующих пород, скорее всего, не предпринималось.

Доказательством этому может служить хотя бы тот факт, что, по свидетельству современников, на фресках Софийского собора в Киеве были изображены три собаки, демонстрирующие их основное предназначение в жизни русичей. Значимость собаки для нашего далекого предка можно также определить по такой записи из древнерусского свода законов: за кражу собаки полагался штраф в три гривны. А ведь на эти деньги в тот период можно было купить три коровы и тридцать овец!

Еще со времен Владимира Мономаха русские князья пристрастились к псовой охоте. Этот вид деятельности на протяжении многих веков оставался любимой забавой русских правителей и знати. Известно, что у царя Алексея Михайловича Романова, отца императора Петра Ι, было несколько сотен специальных охотничьих собак. До нас дошли сведения о том, что этот царь был страстным “собачником”, интересовался дрессировкой четвероногих охотников и даже приобретал “заморские” руководства по выращиванию и воспитанию охотничьих собак.

Читайте также: О том, как собака стала “полицейским”

Младший сын его явно унаследовал эту страсть своего отца. Но если том, какие собаки были у Алексея Михайловича, мы нечего не знаем, то сведения о некоторых четвероногих любимцах Петра Ι дошли до нас. В Зоологическом музее Санкт- Петербурга под вывеской “Из первых коллекций кунсткамеры” можно увидеть чучела животных, принадлежавших когда-то императору Петру Ι, среди которых есть и “останки” его собак.

Из всех, кто составлял собачью свиту Петра от забвения спаслись двое — это громадный буленбейсер по кличке Тиран и маленький гладкошерстный терьер по кличке Лизетта, хотя не вызывает сомнений, что их было значительно больше.

Фото: AP

Тиран был с государем во многих походах и, находясь всегда безотлучно с Петром Ι, знал некоторых вельмож настолько хорошо, что при их отлучке доставлял иногда к ним от государя письма и приносил на них ответы. Вот и все, что нам известно о верной государственной службе этого замечательного пса. Можно только предполагать, в каких именно походах императора принимала участие эта внушительного вида собака.

Про меньшую из двух собак императора — Лизетту — известно гораздо больше.

Из сохранившихся документов следует, что эта собака была подарена государю императору Меньшиковым, который, будучи в Полоцке (Белоруссия) присмотрел ее для императора и отослал щеночка государю, находившемуся в это время в Воронеже. К собаке прилагалось письмо следующего содержания: “…посылаю к милости Вашей щеночка, который ныне в полтора Тирана будет, дивен собою, а паче челюстен, и зело глуп, только различие имеет с Тираном тем, что Тиран от стрельбы бегает, а тот на того, который стреляет, бросается”.

За этот подарок Петр выражает свое признание Меньшикову: “За присылку собаки благодарствую, за что взаимно посылаю нечто вам своих трудов”.

При переписке с Меньшиковым Петр периодически в своих письмах передает Меньшикову приветы, поклоны от себя, Екатерины и любимой собачки Лизетты.

На шее у Лизетты был темно-зеленый бархатный ошейник, которому был прикреплен вызолоченный обруч, где рукою Петра была сделана надпись: “За верность не умираю”. Упомянутый ошейник и обруч сохранился, их показывают в Эрмитаже в залах Зимнего дворца Петра Ι, где, по всей видимости, и проживала Лизетта. В своих воспоминаниях современники Петра Ι и очевидцы событий свидетельствуют, что Лизетта спасла некогда от смерти одного знатного придворного царедворца, на которого прогневался Государь. Императрица и все царедворцы, не считая несчастного виноватым, всеми силами старались спасти его от неминуемого наказания, прося Государя о помиловании, Но Петр был непреклонен.

Императрица придумала необыкновенный способ просить у Государя помилования осужденному. Она приказала написать от имени Лизетты короткую челобитную, в которой сия собака представляла Государю свою бескорыстную верность и описывала некоторые обстоятельства невиновности впавшего в немилость, прося о прошении несчастного.

Челобитную положили за ошейник Лизетте, так чтобы при первом взгляде ее хорошо можно было увидеть. Государь, приметив за ошейником бумагу, вынув и прочитав ее, засмеялся и сказал: “И ты, Лизетт, с челобитными ко мне подбегаешь, я исполню твою просьбу, потому что она от тебя еще первая” и послал в крепость денщика с повелением освободить задержанного.

А еще в честь собаки Императора Лизетты были названы два шестнадцатипушечных корабля, один в Воронеже, а другой в Санкт-Петербурге.

Фото: AP

Петр Ι, стремясь преобразовать жизнь страны наевропейский лад, не делал исключений и для своих собак, отдавая их в выучку иностранцам. Сохранился один любопытный документ среди писем Петра Апраксину. У Петра была еще одна собака Лента, и когда она ощенилась, Петр из похода в 1707 году приказывал Апраксину, чтобы он велел кому-нибудь из иностранцев, охотников до собак, выучить щенков:

“…1. Чтоб носили поноску,

2. Шапку снимать,

3. Под птицами в воду ходить,

4. Через палку скакать,

5. Чтоб умела есть просить и сидеть…”.

Тем не менее, начало служебного собаководства в России не теряется в глубине веков и имеет сравнительно недолгую историю. Около двухсот лет отделяют нас от первых ростков отечественной прикладной кинологии.

Первая попытка была сделана Российским Императором Павлом I в 1797 году (право жаль, что об этом человеке наши исторические познания так скудны и противоречивы). Именно он, Павел I, своим Высочайшим рескриптом Экспедиции Государственного Хозяйства повелел закупить в Испании мериносных овец и собак особой испанской породы для охраны домашнего скота от хищников.

Вот подлинные строки из Именного Государева указа:… “Выписать из Испании особой породы собак, употребляемых там при овчарных заводах потому, что приписывают им особенную способность содержать стадо в сборе и защищать от хищных зверей, каковую породу и можно будет развести в Таврии”.

К сожалению, междоусобные войны, происходившие в Испанском королевстве, не позволили осуществить царскую задумку. Однако, уже в первый год своего царствования, Александр I снаряжает морскую экспедицию в Испанию, а в 1803 году охотники за золоторунными овцами прибывают к берегам Крыма.

На российскую землю вместе с мериносами вступают специальные собаки “испанской породы” — мастины. Четвероногие “хранители стада” обладали мощной головой и острыми зубами, имели удлиненный корпус и могучую грудь, были длинноноги и длиннохвосты.

Псы отличались покладистостью характера, повышенной чуткостью, недюжинной силой и беспредельной отвагой. Именно такие собаки были необходимы крупным российским скотопромышленникам. Так, в 1803 году выбранная служебная порода (пастушьего направления) обрела новую родину. Но днем ее рождения все-таки следует считать 12 августа 1797 года (принятие царского указа), а крестным отцом прикладного собаководства — императора Павла I.

Но о развитии пастушьего собаководства мы поговорим в другой раз, а сейчас хочется продолжить рассказ об истории отечественной служебной кинологии. В первой половине девятнадцатого столетия в российских городах уже было столько собак самых разнообразных пород, что возникла острая потребность в создании кинологических обществ.

И вот, в 1872 году возникает первая Всероссийская организация собаководов — “Императорское Общество Размножения охотничьих и промысловых животных, и правильной охоты”. Среди учредителей этого общества значились Его Императорское Высочество Великий князь Сергей Михайлович, князья В. А. Долгоруков, и Д. А. Оболенский, граф В. А. Шереметьев.

Однако первые шаги к объединению кинологов были сделаны московскими охотниками, организовавшими в 1862 году “Московское Общество охоты” (впоследствии “Московское Общество Охоты имени Императора Александра II”). Его покровителями стали члены царской семьи Великий князь Сергей Михайлович и княгиня Елизавета Федоровна. Устав Общества определял задачи этой общественной организации: выработка правил псовой охоты, лицензирование, разработку правил и проведение полевых испытаний и соревнований собак, подготовку охотничьих кадров. В июне 1866 года: “Высочайше утвержден значок Общества с медведем, и право носить этот значок на фуражках и пуговицах”. Второе по старшинству общество “Охотники Осиновой Рощи” было зарегистрировано в С.-Петербурге июня 11 дня, 1864 года.

Родословные документы охотничьих собак этих обществ были признаны Английским Кеннел-клубом и всеми кинологическими обществами Европы, состоящими в согласии с ним (обратите внимание, в те времена никто в мире не мог ставить под сомнение честь и достоинство российских кинологов!).

Читайте также: Боевые псы Древнего мира

26 декабря 1874 года в Московском экзерциргаузе состоялась первая в России выставка охотничьих собак и лошадей, где помимо знакомых публике борзых, гончих и подружейных были представлены “деловые” и “дамские” породы собак.

Москвичи с интересом рассматривали огромных “бернаров” и “ньюфов”, восхищались кротостью и степенством пуделей и колли, с опаской и изумлением толпились возле ринга бульдогов.

Подводя итоги выставки, виднейший русский кинолог В. А. Шереметьев отмечал: “Настоящая выставка представила результаты вполне утешительные. Мы видели такие экземпляры, которыми полюбовались бы и наши предки, и в таком разнообразии, что мы получили твердое убеждение, что старинные русские охотничьи собаки не перевелись у нас и можно смело идти долее, к размножению от них потомства.Деловые собаки заняли большое место среди экспонентов выставки. Кои следует приумножать и расселить в России”.

Именно это событие и положило начало профессиональной служебной отечественной кинологии”.

Источник

Есть животные, имена которых вошли в историю. И среди них питомцы русских монархов. Как правило, животных в царском окружении было великое множество. Но среди них имелись любимцы, к которым особенно привязывались самодержцы. История имен домашних питомцев начинается с кота Алексея Михайловича, а продолжается весьма трагичными эпизодами.

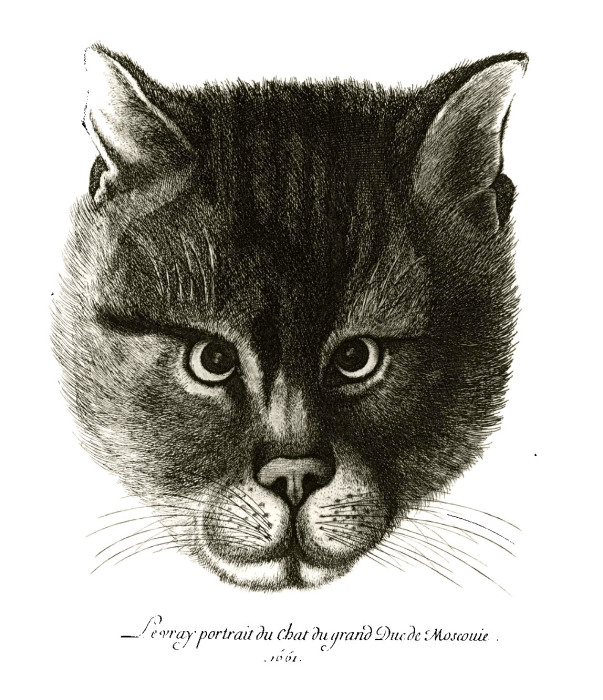

Портрет кота князя Алексея Фёдоровича

Подлинное изображение кота Великого князя Московского Алексея Михайловича./Фото: runivers.ru

Из письменных источников известно, что Алексей Михайлович Романов был любителем домашних кошек и охотничьих пород собак. Это подтверждает и гравюра, выполненная в 1663 году чешским мастером Вацлавом Холларом. На ней изображен кот, а подпись свидетельствует, что это портрет питомца Великого князя Московского. Однако некоторые историки уверены, что голова кота – лишь зашифрованное отражение самого царя.

Обитатель Петербургского дворца Васька и верная Лизатта

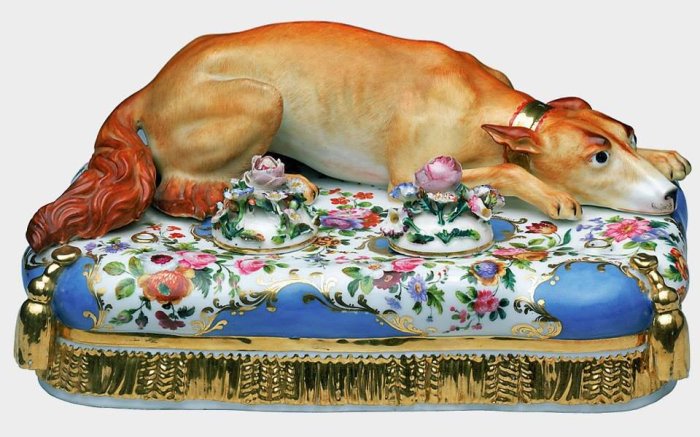

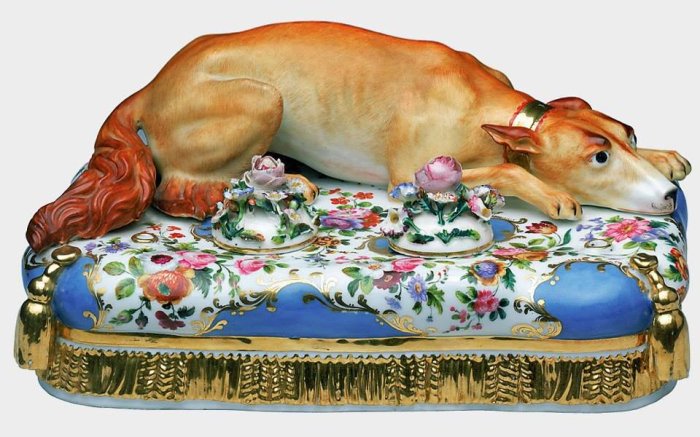

Музейная экспозиция «Животные, принадлежавшие Петру I»./Фото: imagesait.ru

Любитель животных Пётр I как-то привёз из путешествия по Голландии кота Ваську. Этот холеный царский любимец вел вольготную придворную жизнь, расхаживая по дворцовым хоромам, и вряд ли кто-то из слуг осмеливался выкрикнуть ему «брысь!». Помимо кота Петр Великий воспитывал собак, любимицей среди которых была терьер по имени Лизетта.

К слову, похожую кличку – Лизатта – носила и верная лошадь царя, с которой он прошел все тяготы Северной войны. Известна история о том, как кобыла спасла Петра 1 в полтавском сражении. Когда окружившие его шведы уже были готовы открыть огонь, Лизатта неожиданно рванула вперед и спасла хозяина от вражеской пули. Один из исторических анекдотов гласит, что лошадь, а вместе с ней и собака, названы в честь саксонской фаворитки царя. Однако доподлинных доказательств этого факта нет.

Еще один документально зафиксированный питомец Петра I – крупный кобель Тиран породы булленбейцер. Царь отдавал предпочтение всему необычному, так что будучи удивлен масштабными размерами собаки, сразу приобрел уже взрослого пса. Он обычно сопровождал императора в военных походах и даже передавал корреспонденцию приближенным Петра. После смерти Тирана по велению хозяина было изготовлено чучело собаки, которое и сегодня находится в Санкт-Петербургском Зоологическом музее.

Драгоценности екатерининской Земиры

Левретка Екатерины II./Фото: tsarselo.ru

Екатерина II была поклонницей левреток, самая знаменитая из которых — собака по кличке Земира. Есть версия, что левретка получила свое имя в честь главной героини французской оперы-балета на сюжет сказки «Красавица и Чудовище». Екатерина баловала свою любимицу, позволяя ей неограниченно находиться в царских комнатах, наряжая собаку в специально сшитые из дорогих тканей костюмы и даже в драгоценности.

По утрам Земира традиционно сопровождала императрицу на прогулках по аллеям Царского Села. А спала собака на отрезках из роскошных собольих шуб Екатерины. Похоронена Земира со всеми почестями в Царском селе, где впервые в России основано собачье кладбище. Был при царском дворе Екатерины II и английский пудель, именуемый Иван Иванович. Ему позволялось находиться за столом и трапезничать наравне с присутствующими придворными. Пес вел себя сдержанно и воспитанно, забавляя присутствующих знанием этикета. А по вечерам дрессированный пудель развлекал Екатерину всевозможными фокусами, танцуя и расхаживая на задних лапах.

«Примета императора» Милорд

Собака Александра II./Фото: img-fotki.yandex.ru

Большого ценителя охоты Александра II всю жизнь окружали собаки. Еще будучи ребёнком император привязался к родительскому спаниелю. Самым любимым питомцем во взрослой жизни Александра стал охотничий сеттер Милорд. Пес жил при императорской спальне и ни на шаг не отставал от хозяина.

Французский фарфоровый чернильный прибор любителя собак Александра II./Фото: pbs.twimg.com

Милорда прозвали «приметой императора». Во время одиночных прогулок Александра II сопровождать его дозволялось только Милорду. Люди, не знавшие царя в лицо, только по собаке его и определяли. Известен курьезный случай, когда прогуливающийся по парку студент случайно задел прохожего, впереди которого бежал черный пес. Мужчина сделал замечание по поводу неосторожности юноши, после чего к последнему подошли люди и спросили, о чем он говорил с царем? Студент даже не понял, что столкнулся с самим Александром II и получил нагоняй от декана, который недоумевал, как можно было не признать собаку, которая известна всему Петербургу.

Камчатка, ночевавшая в царских покоях

Лайка Камчатка — любимая собака Великого императора России Александра III./Фото: pics.meshok.net

Летом 1883-го вернувшиеся с тихоокеанского плавания матросы крейсера «Африка» преподнесли царю Александру III в дар камчатскую лайку, ставшую впоследствии любимицей всей царской семьи. Собака по кличке Камчатка сопровождала царя повсюду. Несмотря на недовольства придворных врачей, она неизменно ночевала в царской спальне.

О собаке сохранились многочисленные записи в дневниках членов семьи. Любимый царский питомец трагически погиб во время крушения императорского поезда. В момент аварии пес по привычке лежал у хозяйских ног, где его и настигла смертельная травма. Тело Камчатки захоронили под окнами личных покоев Александра III в его императорской резиденции. А Мария Федоровна, императорская супруга, тогда написала в дневнике, что супруг крайне разбит и подавлен гибелью лучшего друга.

Спаниель Джой, выживший после расстрела Романовых

Цесаревич Алексей с псом Джоем и котом Котькой./Фото: zooclub.ambebi.ge

Историки много писали о любви и трепетной заботе Николая II по отношению к своим питомцам. Из архивных записей известно, что особой любовью пользовался у императора колли по кличке Иман, скончавшийся от сердечного порока. В 1914-м при дворе Романовых появился новый питомец – спаниель Джой. Пес сопровождал хозяев в тобольской ссылке, а позже отправился с ними и к будущему месту расстрела в Екатеринбург.

Джой любил вырываться на прогулки, что и спасло ему жизнь в момент убийства хозяйской семьи. По одной из версий после того, как в город вошли «белые», Джоя подобрал на улице полковник П. Родзянко. В ходе отступления колчаковской армии он прибыл во Владивосток, откуда эмигрировал в Англию. Вывезенный новым хозяином Джой остался жить при дворе Георга V, а после смерти был похоронен на кладбище королевских питомцев при Виндзорском замке.

Разумеется, животных любили и любят не только императоры. Потому всегда приятно читать невероятные историй спасения животных.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Государь очень любил собак, но только не охотничьих гончих, которых в то время высоко ценили увлекавшиеся псовой охотой дворяне. К этому занятию он был совершенно равнодушен, считая его пустой тратой времени. Соответственно в Петровскую эпоху при царских дворцах практически не было псарен, в отличие от времен предшествующих и последующих российских монархов. С одной стороны, Петру нравились комнатные собачки, которых он охотно ласкал. С другой стороны, он проявлял интерес к большим собакам новых пород, еще неизвестных в России. В истории сохранились два имени его любимцев: Тиран и Лизетта.

Оба они щенками появились у царя одновременно, в 1705 году. Тиран, данцигский большой булленбейсер, вырос огромным псом; собаки этой породы, весьма распространенной в то время в Западной Европе, отчасти напоминали современных бульдогов. Последние представители булленбейсеров исчезли в конце XIX века, успев дать жизнь новой породе, получившей название «боксер». По всей видимости, щенок булленбейсера был прислан царю из Голландии. Тиран сопровождал Петра I в военных походах и поездках и самозабвенно его любил. Государь нередко говорил, что «не имеет более верного друга».

Другая любимица, Лизетта, была маленьким гладкошерстным терьером. Эта порода была уже известна в России, ее представители использовались преимущественно для норной охоты на барсуков и лисиц, а также для истребления крыс. Лизетта была подарена царю А. Д. Меншиковым, который присмотрел веселого симпатичного щенка в Полоцке. Государь был признателен светлейшему князю за живой подарок и в письмах часто называл собачку Лизеттой Даниловной. Надзиратель Императорской кунсткамеры О. И. Беляев отмечал, что «Лизетта очень любила своего хозяина, увидев его, сразу прибегала, ласкалась, прыгала и увивалась вокруг него». Андрей Нартов, сын любимого токаря Петра Великого, со слов отца передает следующий эпизод: «Государь, возвратясь из Сената, видя встречающую и прыгающую около себя собачку, сел и гладил ее и притом говорил: “Когда б послушны были в добре так упрямцы, как послушна мне Лизетта, тогда не гладил бы я их дубиною. Моя собачка слушает без побой. Знать, в ней более догадки, а в тех заматерелое невежество”».

Якоб Штелин в своих рассказах о Петре Великом сообщает драматический и в то же время забавный эпизод, связанный с любимой собачкой монарха. Один из вельмож по обвинению в каком-то серьезном преступлении был посажен в крепость и приговорен к наказанию кнутом. Екатерина Алексеевна и приближенные просили о его помиловании, но Петр был неумолим. Тогда царица решила прибегнуть к хитрости. Она приказала написать от имени Лизетты короткую челобитную, в которой собака будто бы «представляла государю свою бескорыстную верность», доказывала невиновность впадшего в немилость, просила пересмотреть дело и простить несчастного. Эту бумагу засунули за ошейник так, чтобы Петр мог сразу ее заметить. Вернувшись во дворец, император начал гладить подбежавшую к нему любимицу, увидел свернутое трубочкой послание, вынул его, прочитал и сказал со смехом: «И ты, Лизетта, ко мне с челобитными подбегаешь? Я исполню твою просьбу, потому что она от тебя еще первая».

(…) Есть даже упоминания о том, что Петр якобы заказал серебряную печатку в виде собачьего носа, оттиск которой ставил на документах о помиловании.

Собачья преданность маленького терьера была вознаграждена царским подарком: Петр надел на Лизетту серебряный позолоченный ошейник с шутливой надписью: «За верность не умираю». Этот предмет до сих пор хранится в фондах Эрмитажа. В честь своей четвероногой любимицы монарх даже назвал шестнадцатипушечную шняву — военный корабль, участвовавший в морских операциях против шведов.

Тиран и Лизетта дожили до преклонного собачьего возраста и умерли в 1715 или 1716 году. Петр не пожелал навсегда расстаться со своими любимцами и приказал изготовить из умерших собак чучела, которые были переданы им на хранение в Кунсткамеру. Ныне они являются экспонатами Санкт-Петербургского Зоологического музея Российской академии наук.

В.П. Наумов

@темы: Меншиков Петр Первый животные исторические документы птенцы гнезда Петрова

Источник