Откуда произошло название собака

Собака и раньше была “другом человека”, а в условиях самоизоляции стала еще и официальным “провожатым” на улицу без последствий. Это слово так хорошо и давно нам известно, что у большинства современных носителей русского языка даже не возникает сомнения, что оно не русское.

В этом выпуске разберем происхождение слова “собака”, а заодно и названия другого пушистого “компаньона”.

Собаки с нами очень давно. Вот, например, фреска из древнеегипетской гробницы.

Слово это неславянского происхождения, на что косвенно указывает тот простой факт, что в большинстве славянских языков его нет, либо оно используется исключительно в виде заимствованного ругательства. Кстати, в этом качестве оно попало и в языки других групп. Например, у малых северных народностей, “собака” совершенно не тождественно названию животного на родном языке, и никак с животным не ассоциируется. К собакам относятся уважительно, а “собакой” только оскорбляют тех, кто не нравится.

Точно установить происхождение слова пока не удалось, есть несколько версий. Наиболее правдоподобно выглядит версия заимствования из какого-то языка иранской группы. Там это слово означало то же самое.

А какое тогда слово использовали славяне до заимствования? Оно всем очень хорошо известно: это слово “пёс”. И вот “пёс”-то как раз есть во всех славянских языках, причем в большинстве означает не пол, а именно вид животного. В русском за ним закрепилось значение именно “собака мужского пола”. А противоположное ему “сука”, кстати, происходит от общеиндоевропейского исходного корня, который дал в латыни “cunis”, в латышском “suns“, а в немецком “Hund“. Все три слова означают собаку вообще.

Но вернемся к “псу”. О его этимологии тоже ведутся споры и есть две основные версии.

Первая возводит слово “пёс” к древнеиндийскому “pic̨áŋgas” — “рыжий”, “коричневый”. От этой основы происходят в разных языках слова со значением “яркий”, “пятнистый” и… “пёстрый” (обратите внимание, что в русском языке даже совпадает корень). Кстати, в авестинском (это такой мертвый древний язык из Средней Азии и современного Ирана) была основа “раēsа”, которую мы хорошо знаем по сохранившимся письменным памятникам, потому что от нее получилось слово, означающее “прокаженный”. Но сама она при этом означает “пятнистый”.

Итого: по этой версии, “пёс” происходит от окраски шерсти, название которой, видимо, дало распространенную кличку, а уже кличка постепенно расширила значение до обозначения вида животного вообще. Кстати, это вполне действующая модель и до сих пор: “Шарик” — ни что иное, как уменьшительно-ласкательное от “шарый”, то есть “серый.

Кадр из фильма “рыжий пес”

Вторая версия говорит о том, что “пёс” происходит от специфики применения собак в хозяйстве. И тут есть два варианта. Либо слово получено от некоего общего индоевропейского корня, который в латыни дал “sресiо” — “наблюдаю”. Либо же, от другого корня, который дал “ресus” — “скот”. С чисто лингвистической точки зрения, такая версия тоже возможна, хотя и менее вероятна из-за некоторых фонетических сложностей.

Итого: вторая версия предлагает исходное значение “сторож/охранник скота”.

Пёс выполняет свои должностные обязанности

Кстати, если вы уже поспешили связать слова “пёс” и “пасти”, то вынуждены вас огорчить: “пасти” родственно словам “питать” и “пища”, а собака тут совершенно ни при чем.

Какая версия вам понравилась больше?

Ну и напоследок о втором самом популярном домашнем животном — кошке.

“Кошка” — уменьшительно-ласкательное от “кот“. Это довольно очевидно, но обратите внимание, как в данном случае получилось слово, определяющее пол животного. Кстати, в чешском это слово выглядит так: “kočka”, а читается как русское “кочка”. Так что если вы едете в машине с чехом и ругаетесь, что наехали на кочку на дороге, то он может очень сильно удивиться вашему бессердечию.

“Кот” попал в русский язык из народной латыни, где “cattus” означало “дикая кошка”. Домашних кошек так стали называть, по-видимому, намного позже, когда они в принципе были завезены в Европу из Африки.

Дикая лесная кошка

Впрочем, заимствовали это слово не только русские, а большинство народов Европы (да и за ее пределами, но уже в более позднее время). В английском “cat“, немецком “Katze”, испанском “gato”, греческом “γάτα”, исландском “köttur”, голландском “kat“, французском “chat” и многих других языках этот корень очевиден.

Особняком стоят румынское “pisica” — явное заимствование из турецкого “pisi“, и преобладающее на территории бывшей Югославии “мачка” в разных вариациях, которое попало в “сопредельный” словацкий в виде “mačka” и в венгерский виде “macska”. Эти варианты происходят от звукоподражания. В случае с “pisi” — это то, как подзывают кошку (“pisi-pisi”, или “кис-кис”, если по-русски). А в случае с “мачкой” — то, что кошка говорит, то есть “мяу” (а “мачка” — всего лишь “мяучка”).

Вот такая история о братьях наших меньших, надеемся, что вам понравилось и было интересно. Если так — поставьте выпуску лайк и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Источник

Когда значок @ впервые попытались перевести на русский, появилось множество равноправных вариантов

Shutterstock

Всем привычный значок @ не был известен в нашей стране до наступления компьютерной эры. Обычно при заимствовании названия из другого языка новое не изобретается,

а просто копируется (так в русский язык пришли слова «почта» и «табак», а слова «водка»

и «спутник» пересекли границу в обратном направлении). Но иногда исходное название может оказаться непроизносимым, неприличным или не соответствующим правилам языка. Видимо, это и произошло с символом @ — его официальное название «коммерческое эт» русскому уху кажется совершенно бессмысленным. Название должно быть таким, чтобы его хотелось запомнить и применять.

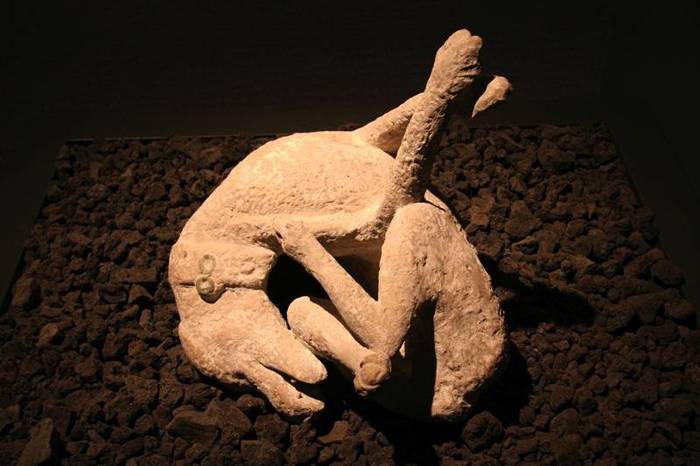

В 1990-е годы, когда значок @ впервые пытались перевести на русский, существовало множество равноправных вариантов — «кракозябра», «закорючка», «лягушка», «ухо» и другие. Правда, в настоящее время они практически исчезли, а «собака» распространилась по всему Рунету и осталась, потому что любой язык стремится иметь только одно универсальное слово для обозначения чего бы то ни было. Остальные названия остаются маргинальными, хотя их может быть очень много. Например, в английском языке символ @ называют не только словами commercial at, но и mercantile symbol, commercial symbol, scroll, arobase, each, about и т. д. Откуда взялась ассоциация между главным компьютерным значком и другом человека? Для многих символ @ действительно напоминает свернувшуюся калачиком собаку.

Существует экзотическая версия, что отрывистое произношение английского at может напомнить собачий лай. Однако гораздо более вероятная гипотеза связывает наш символ

с очень старой компьютерной игрой Adventure. В ней нужно было путешествовать по лабиринту, сражаясь с разными малоприятными подземными тварями. Поскольку игра была текстовая, сам игрок, стены лабиринта, монстры и клады обозначались различными символами (скажем, стены были постоены из «!», «+» и «–»). Игрока в Adventure сопровождал пес, которого можно было посылать с разведывательными миссиями. Обозначался он символом @. Возможно, именно благодаря этой ныне забытой компьютерной игре в России укоренилось название «собака».

В современном мире знак @ присутствует повсюду, особенно с того момента, как он стал неотъемлемой частью адреса электронной почты. Но этот символ задолго до компьютерной эры входил в раскладку стандартной американской пишущей машинки,

а компьютерным стал лишь потому, что сравнительно мало использовался. Значок @ применяется в коммерческих расчетах — в значении «по цене» (at the rate).

Скажем, 10 галлонов масла по цене в 3,95 доллара США за галлон будет кратко записываться: 10 gal of oil @ $3.95/gal. В англоязычных странах символ применяется

и в науке в значении «при»: например, плотность 1,050 г/см при 15 °C будет записана: 1.050 g/cm @ 15 °C. Кроме того, знак @ полюбили и часто используют анархисты ввиду его сходства с их символом — «А в круге».

Однако его изначальное происхождение окутано тайной. С точки зрения лингвиста Ульмана, символ @ был изобретен средневековыми монахами для сокращения латинского ad («на», «в», «в отношении» и так далее), что очень напоминает его нынешнее использование. Другое объяснение дает итальянский ученый Джорджо Стабиле — он обнаружил этот символ в записях флорентийского купца Франческо Лапи за 1536 год в значении «амфора»: например, цена одной @ вина. Интересно, что испанцы и португальцы называют символ в электронных письмах именно «амфорой» (arroba) — словом, которое французы, исказив, превратили в arobase. Впрочем, в разных странах существуют самые разные названия для символа @, чаще всего зоологические. Поляки называют его «обезьянкой», тайваньцы — «мышкой», греки — «уточкой», итальянцы и корейцы — «улиткой», венгры — «червячком», шведы и датчане — «слоновым хоботом», финны — «кошачьим хвостом» или «знаком мяу», а армяне, подобно нам, — «песиком». Есть гастрономические названия — «штрудель» в Израиле и «рольмопс» (сельдь под маринадом) в Чехии и Словакии. Кроме того, часто этот символ называют просто «скрюченным А», или «А с завитком», или, как сербы, «чокнутым А». Впрочем, самая удивительная из современных историй, связанных с символом @, произошла в Китае, где знак банально называется «А в круге». Несколько лет назад китайская пара дала такое имя новорожденному. Возможно, знак стали воспринимать как иероглиф, символизирующий технический прогресс, и решили, что он принесет счастье и успех юному обитателю Срединной державы.

Узнать больше

Источник

Какие только версии по поводу происхождения слов собака, кобель и пёс не предлагали учёные за прошедшие десятилетия, начиная с прямых заимствований и заканчивая фантастическими переосмыслениями слов из различных европейских языков, которые, к слову сказать, появились значительно позже русского. Однако воз, как говорится, и ныне там – несмотря на многочисленные лингвистические изыскания, буквальный смысл этих слов так до сих пор и не понят.

Стоит констатировать, что все предлагающиеся в настоящее время версии происхождения обозначений псовых, включая собак, сомнительны по фонетическим, морфологическим, историческим и иным причинам. К примеру, многие исследователи полагают, что существительное «собака» якобы восходит (при неизвестном посредстве) к позднему диал. перс. sabāka-, sabah- (собака), родственному др.-инд. श्वक [śvaka] (волк), первоисточник которых и.-е. *k’won-/*k’uwō[n]-/*k’un- (пёс, собака). Версия просто-таки замечательная, особенно если учесть, что к данному гипотетическому корню подобно греческому κύνος и латинскому canēs должно по всем правилам восходить и русское «щенок, щеня». А это значит, что учёные, опираясь на мощную научную базу, сами того не ведая, сделали своеобразное лингвистическое открытие – установили связь между словами «щенок» и «собака». Но так ли это на самом деле? Увы, нет.

Чтобы определить происхождение любого слова, необходимо в первую очередь попытаться понять, каков его буквальный смысл. А для этого нужно поставить себя на место древних людей, которые, давая названия вещам и явлениям, вели себя подобно детям, руководствуясь принципом «что вижу, то и говорю». Вспомним, с чем чаще всего у маленького ребёнка ассоциируется собака. В первую очередь с кусанием, отчего даже возникло детское выражение «собака-кусака» (сравн. с болг. куче, серб. kučka, белудж. کچک [kucak], эрз. киска и т.п.).

Кусание – это неотъемлемая часть существования псовых, позволяющая им добывать и поглощать пищу. Общеизвестно, что собаки, как и любые другие хищники, обладают так называемыми хищническими зубами, состоящими из двух моляров, приспособленных к разрезанию мяса. Именно глаголы резанья (впоследствии кусания) и послужили основами для наименования собак и многих других псовых в различных языках. Так, в частности, русское пёс возникло от давно вышедшего из употребления глагола «песати» (резать, кусать), имеющего родственные формы в сербском (пецати) и немецком языках (beißen).

Что же касается существительных собака и кобель, то они на удивление многим являются родственными и восходят к той же основе, что и слова «скобель» (нож), «копати» (резать, сечь, копать), «скопить» (кастрировать), «зѹбъ» (зуб), «сабля» и др. Все эти слова, как нетрудно заметить, связаны с резанием. То есть «коб» (кобель) и «соб» (собака) – это просто две фонетические разновидности одного и того же корня, означающего резание. Говоря проще, собака – это «зѹбака (зубака), а кобель – это «зѹбель» (зубель).

[ ✍ ]

Какова этимология (история) слов собака, кобель и пёс, и что они означают?

Почему собаку назвали собакой, кобеля кобелём, а пса псом?

Происхождение слов собака, кобель и пёс (не из википедии и не из этимологического словаря).

Правда ли, что слово «собака» заимствовано из тюркских языков, т.е. является тюркизмом?

Когда были заимствованы слова «собака» и «кобель»?

Источник

Âñòóïàÿ íà çûáêóþ ïî÷âó òåîðèé è äîãàäîê, îñíîâàííûõ íà ñêóäíûõ äîêàçàòåëüñòâàõ è ôðàãìåíòàðíûõ íàõîäêàõ, ñðàçó ðàçî÷àðóåì òåõ, äëÿ êîãî âàæíû òîëüêî ôàêòû: èõ ïîêà î÷åíü ìàëî. Äàæå ïðîèñõîæäåíèå ñëîâà ñîáàêà îñòàåòñÿ íåÿñíûì òî ëè îò ñêèôñêîãî «spaka», òî ëè îò äðåâíåãî ïàðñè «sabah», òî ëè îò ñëàâÿíñêîãî «ñî áîêó», òî åñòü ñáîêó. Êåì áûëè ïðåäêè ñîáàê? Êàê è êòî êîãî îäîìàøíèë? Ñ êàêîé öåëüþ? Îäíà âåðñèÿ ëþáîïûòíåå äðóãîé, è âñå îíè ÷àñòè÷íî ïîäòâåðæäåíû àðõåîëîãàìè è ãåíåòèêàìè.

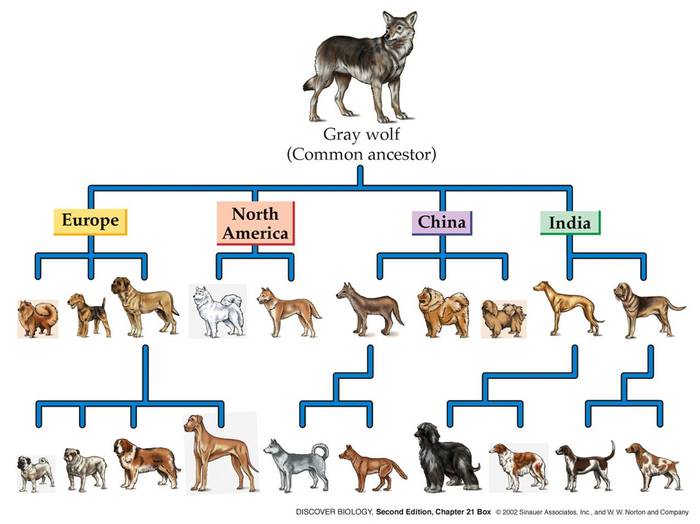

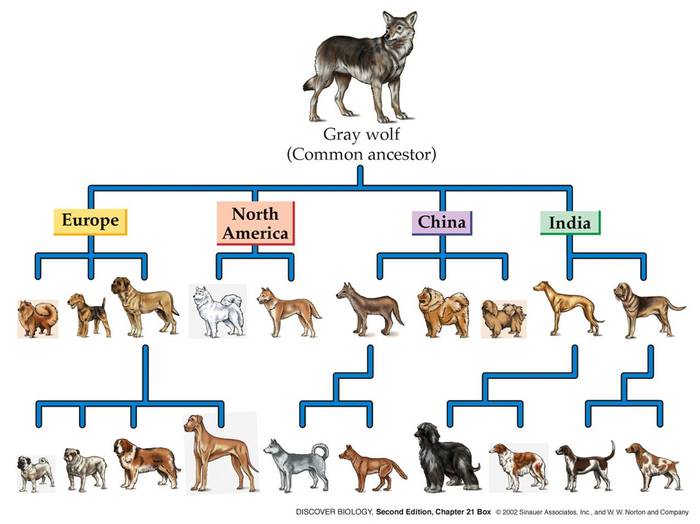

Îêîëî 50 ìëí. ëåò íàçàä ïëàíåòó íàñåëÿëè ìèàöèäû, îò êîòîðûõ, ïðåäïîëîæèòåëüíî, ïðîèçîøëè âñå èçâåñòíûå õèùíûå ìëåêîïèòàþùèå. Ýòî áûëè íåáîëüøèå çâåðüêè, ÷åì-òî ïîõîæèå íà êóíèö: óäëèíåííîå ãèáêîå òåëüöå, äëèííûé õâîñò, îñòðûå çóáêè, à ãëàâíîå áîëüøîé ìîçã, ÷òî ãîâîðèò î âûñîêîì óðîâíå èíòåëëåêòà. È òîëüêî ñïóñòÿ 35 ìëí. ëåò ïîòîìêè ìèàöèäîâ ïðèîáðåëè ÷åðòû, ñõîæèå ñ ñîâðåìåííûìè ñîáàêàìè (à òàê æå ëèñàìè, ìåäâåäÿìè è ò.ä.).

ÑÊÎËÜÊÎ ÂÎËÊÀ ÍÈ ÊÎÐÌÈ

Áóêâàëüíî ïàðó äåñÿòêîâ ëåò íàçàä òåîðèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ ñîáàêè îò âîëêà ñ÷èòàëàñü íàèáîëåå âåðîÿòíîé. Ó÷åíûå, ïûòàþùèåñÿ åå îïðîâåðãíóòü, íå âîñïðèíèìàëèñü âñåðüåç. À êàê èíà÷å? Âîëêè è íåêîòîðûå äðåâíèå, «ïðèìèòèâíûå» ïîðîäû ñîáàê, î÷åíü ñõîæè è âíåøíå, è ñîöèàëüíûì óñòðîéñòâîì ñòàè. Ãåíåòè÷åñêè ïî÷òè êîïèÿ äðóã äðóãà. Ñîáàêè è âîëêè ñïîñîáíû ïðèíîñèòü îáùåå ïîòîìñòâî, è èíîãäà ñïàðèâàþòñÿ â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ, áåç ó÷àñòèÿ ÷åëîâåêà.

Íî ïîñëåäíèå àðõåîëîãè÷åñêèå íàõîäêè è íàó÷íûå ýêñïåðèìåíòû ïî÷òè ïîëíîñòüþ îòðèöàþò «âîë÷üå» ïðîèñõîæäåíèå ñîáàê. Ïî÷åìó? Çàãèáàåì ïàëüöû:

* Ìíîãî÷èñëåííûå ïîïûòêè ïîëó÷èòü íîâûé âèä, ñêðåùèâàÿ ñîáàêó è âîëêà, ïðîâàëèëèñü. Ãèáðèäû (âïëîòü äî 16 ïîêîëåíèÿ) îñòàþòñÿ ãèáðèäàìè èñòåðè÷íûìè, àíòèñîöèàëüíûìè, ïàññèâíî-àãðåññèâíûìè;

* ×åðåïà äðåâíèõ ñîáàê ðàçèòåëüíî îòëè÷àþòñÿ îò ÷åðåïîâ äðåâíåãî âîëêà, êîãäà ïî ëîãèêå îíè äîëæíû áûòü ñõîæèìè äàæå áîëüøå, ÷åì ñåãîäíÿ;

* Ïî ñåé äåíü âîëêà íåâîçìîæíî îäîìàøíèòü. Ïðèðó÷èòü, èìåÿ îïðåäåëåííûå çíàíèÿ äà, íî îäîìàøíèòü íåâîçìîæíî. Åñëè ñîáàêà ïðîèçîøëà îò åùå áîëåå äèêèõ, äðåâíèõ âîëêîâ, êàê ëþäè ñóìåëè çà ñòîëü êîðîòêèé ïðîìåæóòîê (â ñðàâíåíèè ñ èñòîðèåé ïëàíåòû) òàê òåñíî ïîäðóæèòüñÿ ñ ýòèìè æèâîòíûìè?;

* Åñëè ïðîèñõîæäåíèå ñîáàêè îò âîëêà äåéñòâèòåëüíî áûëî áû èñòèíîé, ïî÷åìó ñîâðåìåííûå ñîáàêè óñòóïàþò âîëêàì ôèçèîëîãè÷åñêè? ×åëîâåê, îäîìàøíèâàÿ ëþáîå æèâîòíîå, äåëàåò åãî ëó÷øå, ýòî âûãîäíî. Äîìàøíèå êóðû íåñóòñÿ ëó÷øå äèêèõ, êîðîâû äàþò áîëüøå ìîëîêà, ëîøàäè âûíîñëèâåå äèêèõ ïðåäêîâ.  ïðîöåññå äîìåñòèêàöèè ïðîèñõîäèò ïðèìèòèâíàÿ ñåëåêöèÿ, îòáîð ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé, êîòîðûé íåïðåìåííî ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî îäîìàøíåííîå æèâîòíîå ñòàíîâèòñÿ ëó÷øå, áîëüøå, ñèëüíåå, ìÿñèñòåå (îò êîãî ÷òî òðåáóåòñÿ). À ñîáàêà, ïðè ðàâíûõ óñëîâèÿõ (âåñ, ñëîæåíèå, ñòåïåíü àãðåññèè è ò.ä.) óñòóïàåò âîëêó;

* È, íàêîíåö, íåäàâíî âûÿñíèëîñü, ÷òî ñîáàêà ñ òî÷êè çðåíèÿ ãåíåòèêè áëèæå ê êîéîòó, à íå ê âîëêó. Êñòàòè, èìåííî êîéîòû è øàêàëû ìîãóò â «ãîëîäíûé ãîä» ïîäîéòè ê ñåëåíèþ è êðóòèòüñÿ íåïîäàëåêó, ÿâíî âûïðàøèâàÿ ïîäà÷êó èëè âîðóÿ îòõîäû. Ïî îäíîé èç òåîðèé (íåáåññïîðíîé), òàê âåëè ñåáÿ ïðåäêè ñîáàê. À âîò âîëê íå ñòàíåò âûèñêèâàòü îòáðîñû. Ñêîðåå ñòàÿ íàïàäåò íà ëþäåé, ïîñ÷èòàâ èõ ëåãêîé äîáû÷åé.

Ðàíåå ñ÷èòàëîñü, ÷òî èñòîðèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ ñîáàêè âîñõîäèò ê åäèíñòâåííîìó âèäó, îò êîòîðîãî ïðîèçîøëè âñå ñîâðåìåííûå ïîðîäû. Ýòà òåîðèÿ ãîâîðèëà â ïîëüçó «âîë÷üåãî» ïðîøëîãî. Îäíàêî òåïåðü ìíîãèå ó÷åíûå ñêëîíÿþòñÿ ê òîìó, ÷òî ñîáàêè, íåñìîòðÿ íà ñòîëü ñõîæèé ãåíîòèï, ïðîèñõîäÿò îò íåñêîëüêèõ äîèñòîðè÷åñêèõ âèäîâ.

* Íà ðàçíûõ òåððèòîðèÿõ íàõîäÿò ôðàãìåíòû ñêåëåòîâ äîèñòîðè÷åñêèõ ñîáàê, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ïðèìåðíî ê îäíîìó ïåðèîäó, íî ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ ðàçìåðàìè, ñòðîåíèåì è äðóãèìè ïàðàìåòðàìè;

* ÄÍÊ åçäîâûõ ñîáàê ñåâåðà èìååò áîëüøîå ñõîäñòâî ñ ÄÍÊ äèíãî, ÷òî îòëè÷àåò èõ îò âñåõ äðóãèõ ïîðîä. À ýòî óæå êàê ìèíèìóì äâà ïðåäêà. È, êñòàòè, ñõîäñòâà ñ ïîëÿðíûìè âîëêàìè ìåíüøå, ÷åì ñ äèíãî. Ïî÷åìó? Ñîáàê ïðèâåçëè ñ ñîáîé? Ïî÷åìó ñåâåðÿíå íå îäîìàøíèëè ìåñòíûõ âîëêîâ?;

* Èçó÷àÿ ïðîèñõîæäåíèå ïîðîä ñîáàê, çîîëîãè ïðîâîäèëè ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ ïî ìåæïîðîäíîìó ñêðåùèâàíèþ. Ðåçóëüòàò îêàçàëñÿ óäèâèòåëüíûì: âñå ìåòèñû î÷åíü ïîõîæè äðóã íà äðóãà, âíåøíÿÿ ðàçíèöà ñòèðàåòñÿ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî èìåÿ îäíîîáðàçíûé ìàòåðèàë (åäèíîãî ïðåäêà), ëþäè íå ñìîãëè áû âûâåñòè ñòîëüêî ïîðîä.  êîíöå êîíöîâ, ñîáàêè ñòàëè áû ïîõîäèòü äðóã íà äðóãà, îòëè÷àÿñü ëèøü ðàçìåðàìè è öâåòîì øåðñòè, ðàçíèöà èñ÷åçëà áû.

ÊÒÎ ÊÎÃÎ?

Íåò åäèíîãî ìíåíèÿ è íà ñ÷åò òîãî, êàê ïðîèñõîäèë ïðîöåññ îäîìàøíèâàíèÿ. Êòî áûë èíèöèàòîðîì ÷åëîâåê èëè äîèñòîðè÷åñêàÿ ñîáàêà? Êîìó áûëî âûãîäíåå ýòî ñîòðóäíè÷åñòâî? Âåäü ïðîèñõîæäåíèå ñîáàêè íàñòîëüêî äðåâíåå, ÷òî îíà óñïåëà «îòìåòèòüñÿ» áëèç ëþäñêèõ ñòîéáèù çàäîëãî äî íà÷àëà äîìåñòèêàöèè. Åñëè îäîìàøíèâàíèå íà÷àëîñü îêîëî 12000 ëåò íàçàä, òî âçàèìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî îêîëî 35000 ëåò íàçàä. Ëþäè òîé ýïîõè æèëè âïðîãîëîäü, âåëè êî÷åâîé îáðàç æèçíè è âðÿä ëè ïðåâîñõîäèëè ëîâêîñòüþ è ñèëîé äèêèõ ïðåäêîâ ñîáàêè. Êñòàòè, ýòîò ôàêò îïðîâåðãàåò òåîðèþ î òîì, ÷òî ñîáàêà ïðèøëà ê ëþäÿì çà «ïîäà÷êîé». Äîèñòîðè÷åñêèå ïðåäêè ñîáàê áûëè ñèëüíåå, è ÿâíî îõîòèëèñü óñïåøíåå. À ëþäè âûæèâàëè, îáãëàäûâàÿ êîñòè äî áëåñêà. Âðÿä ëè ÷åëîâåê ñòàë áû êîðìèòü æèâîòíîå. Îòáðîñû? Äà èõ è íå áûëî, ñúåäàëîñü âñå. Äà è çà÷åì âûíîñëèâîìó ïðåâîñõîäíîìó õèùíèêó ÷òî-òî âûïðàøèâàòü?

Îñòàâèì äåáàòû ëþáèòåëÿì ïîñïîðèòü è îáðàòèì âçîð íà ãðóïïó ó÷åíûõ, êîòîðûå, ïî ëîãèêå âåùåé, âûäâèãàþò íàèáîëåå ïðàâäîïîäîáíóþ òåîðèþ. Èòàê, äîêàçàíî, ÷òî îäîìàøíèâàíèå íà÷àëîñü ïî÷òè îäíîâðåìåííî íà ðàçëè÷íûõ òåððèòîðèÿõ ïëàíåòû. À ïîòîìó ïðîèñõîæäåíèå äîìàøíåé ñîáàêè íå ìîæåò îáúÿñíÿòüñÿ åäèíñòâåííûì ñîáûòèåì. Ñêîðåå âñåãî, ëþäè îäîìàøíèëè ñîáàê ðàçíûìè ïóòÿìè:

*  ãîðíûõ ðàéîíàõ íàõîäÿò îñòàíêè äîèñòîðè÷åñêèõ ñîáàê, êîòîðûå, ñóäÿ ïî âñåìó, æèëè â ïåùåðàõ.  ýòèõ æå ïåùåðàõ ñåëèëèñü ëþäè, ïðÿ÷àñü îò õîëîäà è êðóïíûõ õèùíèêîâ. Ñîáàêè çàíèìàëè íåáîëüøèå íèøè ñ íèçêèìè ïîòîëêàìè, ëþäè áîëåå ïðîñòîðíûå «êîìíàòû». Ñîáàêè òåððèòîðèàëüíûå æèâîòíûå, è íå ïîêèäàëè íàñèæåííûõ ìåñò. Ëþäè, îöåíèâ âûãîäó ñîñåäñòâà (ñâîåîáðàçíàÿ «ñèãíàëèçàöèÿ», à â ãîëîäíîå âðåìÿ ïèùà), íå ñòàëè ïðîãîíÿòü ñîáàê;

*  ðàâíèííîé ìåñòíîñòè, èçîáèëóþùåé æèâíîñòüþ, ëþäè íàáëþäàëè çà òåì, êàê ñîáàêè îõîòÿòñÿ â ñòàå. Íåêîòîðûå ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî ëþäè äàæå ó÷èëèñü ó ñîáàê âûñëåæèâàòü, çàãîíÿòü è óáèâàòü êðóïíóþ äîáû÷ó. Ïîñòåïåííî îáå ñòîðîíû ïðèøëè ê ìíåíèþ, ÷òî ñîâìåñòíàÿ îõîòà êóäà áåçîïàñíåå è ïðîäóêòèâíåå;

* Óáèâ ñóêó, ÷åëîâåê áðàë ùåíêîâ â ñòîéáèùå: â êà÷åñòâå çàáàâû äëÿ äåòåé, â êà÷åñòâå ïèùè. Åñëè îõîòà áûëà óäà÷íîé (ò.å., åñëè ïèùè áûëî äîñòàòî÷íî), ùåíêè èìåëè øàíñ âûðàñòè è æèòü íåïîäàëåêó, ñàìîñòîÿòåëüíî îõîòÿñü, íî âîçâðàùàÿñü íà ñâîþ òåððèòîðèþ. À çà÷åì ëþäÿì ãíàòü áäèòåëüíîãî ñòîðîæà?

Äàëüøå ïðîùå. Ëþäè ýâîëþöèîíèðîâàëè, à âìåñòå ñ íèìè ìåíÿëèñü è ñîáàêè. Îäîìàøíèëè îâåö ïîòðåáîâàëèñü îõðàííèêè, ñïîñîáíûå ïðîãíàòü âîëêîâ è äðóãèõ õèùíèêîâ. Çàòåì è ïàñòóõè, íàâîñòðèâøèåñÿ óïðàâëÿòü ñòàäîì. Îñåäëûé îáðàç æèçíè ñòîðîæà è çàùèòíèêè, çóáàìè îòñòàèâàâøèå òåððèòîðèþ. Äîêàçàíî, ÷òî òå ïëåìåíà, êîòîðûå âîäèëè òåñíóþ äðóæáó ñ ñîáàêàìè, áûëè óñïåøíåå è æèëè ñûòíåå ïëåìåí, íå îáçàâåäøèõñÿ ÷åòâåðîíîãèìè ñïóòíèêàìè.

Ñîáàêà èãðàëà è èãðàåò îãðîìíóþ ðîëü â æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà. Åå íåëüçÿ ïîñòàâèòü â îäèí ðÿä íè ñ îäíèì äðóãèì æèâîòíûì. Íî, êàê è ïðîèñõîæäåíèå ñëîâà ñîáàêà, èñòîðèÿ íàøèõ ëó÷øèõ äðóçåé è ïîìîùíèêîâ ïîêà îñòàåòñÿ òàéíîé. Áûë ëè îáùèé ïðåäîê ó ñîáàêè è âîëêà? Íàâåðíÿêà. Ïðîèçîøëè ëè ñîáàêè îò âîëêà? Êðàéíå ñîìíèòåëüíî. Ñêîðåå âñåãî, ñóùåñòâîâàë íåêèé âèä, îò êîòîðîãî â õîäå ýâîëþöèè ïðîèçîøëî íåñêîëüêî î÷åíü ñõîæèõ âèäîâ, áëèçêîðîäñòâåííûõ, íî èìåþùèõ îòëè÷èÿ. Âåðîÿòíî, ìíîãèå èç íèõ âûìåðëè. Áîëåå óäà÷ëèâûå è ñòàëè ïðåäêàìè ñîâðåìåííûõ ñîáàê.

Èñòî÷íèê

P.S. Íàèáîëåå óäà÷íûå è ïðîäóêòèâíûå ýêñïåðèìåíòû ïî ñêðåùèâàíèþ ñîáàêè è âîëêà ïðîõîäèëè â Ïåðìñêîì âîåííîì èíñòèòóòå.

Источник