Порода ирландских собак охотников сканворд

Обратим внимание на Ирландию и её исконные породы собак. Богатая и яркая ирландская культура выходит за рамки литературы и искусства, и затрагивает саму основу некоторых преданных и весёлых пород собак. Многие из этих пород греют нашу душу и сердца на протяжении многих лет.

Глен оф Имаал терьер

Название этой породы происходит от названия отдалённой долины Глен оф Имаал в западных горах Уиклоу в Ирландии. Это средних размеров собака (вес до 16 кг) с шерстью средней длины, но обладающая большой силой. Специализировали эту собаку на травле барсуков и охоте на лис. «Глен» может быть послушным компаньоном для семьи с взрослыми детьми. Эта порода была признана в 2004 году Американским клубом собаководов.

Ирландский сеттер

Ирландский сеттер была одной из оригинальных пород, признанных в момент создания Американского клуба собаководов в 1884 году, который отнёс её к спортивной группе. Ирландский сеттер это хулиганистые и неутомимые в игре собаки, которым необходимы ежедневные упражнения, для удовлетворения инстинктов породы. Из них получаются отличные сабаки-компаньоны, в том числе и для детей. Взросление у сеттеров занимает около трёх лет, поэтому, если Вы планируете завести ирландского сеттера в Вашем доме, будьте готовы к активной и весёлой собаке.

Ирландский терьер

Ирландских терьеров использовали для передачи сообщений между войсками на линии фронта во время Первой мировой войны. Эти собаки обладают мужеством, силой духа и большим упорством, что делает их несравненными приятелями. Преданные и дружелюбные, эти собаки адаптируются к любой ситуации, и они всегда останутся верными своему хозяину. Ирландские терьеры служили талисманом для футбольной команды Университета Нотр-Дама, даря толпе массу развлечения.

Ирландский водяной спаниель

Это одна из 9 оригинальных пород, признанных Американским клубом собаководов в 1884 году. Отличительными особенностями собаки является наличие длинного и курчавого хохолка, покрытое плотной коричневой шерстью тело, а также контрастирующие с ним морда и хвост, которые почти лысые. Это древняя порода прибрежных собак. Ирландский водяной спаниель очень чуток к своей семье, но осторожен с незнакомцами.

Ирландский волкодав

Первые упоминания об ирландском волкодаве датируются 391 годом нашей эры, где они были вручены в качестве подарка члену Совета Рима и все в городе «были удивлены этой породой». Ирландский волкодав это быстрая охотничья порода собак, которой необходим большой огорожённый двор для его тренировок. Как и в древние времени, ирландские волкодавы обладают чрезвычайно социальным характером, а также способность разделать людей на друзей, семью и врагов.

Керри-блю-терьер

«Керри-блю» родом из одноимённого ирландского графства, где эта порода была выведена более чем за сто лет. Известными своими превосходными рабочими и охотничьими навыками, «керри-блю» применяется для охоты на мелких животных и птиц. Иногда в Англии, они использовались для работы в полиции. В 1922 году эта порода была признана Американским клубом собаководов, а в 2002 году керри-блю-терьер Torums Scarf Michael стал лучшим в Национальном чемпионате США.

Пшеничный мягкошерстный терьер

Эта поистине ирландская порода имеет особую связь с Днём Святого Патрика, впервые появившись на чемпионате Ирландского клуба собаководов 17 марта 1937 года. Из названия этой породы следует, что у неё мягкая, шелковистая, волнистая шерсть тёплого пшеничного цвета. Это большая собака, требующая большого количества упражнений ежедневно. Пшеничные мягкошерстные терьеры легко обучаются и любят путешествовать со своими владельцами.

Ирландский красно-белый сеттер

Эта порода собак, как считается, возникла в 17 веке в Ирландии, и отличается красно-белым окрасом в отличии от однотонного ирландского красного сеттера. История породы загадочна, полна мифов и легенд относительно страны происхождения. Целью выведения этой породы было создание универсального спутника для охотника. К 1970-ым годам порода почти вымерла, но благодаря ирландским заводчикам, её удалось восстановить. Ирландские красно-белые сеттеры верные и любящие компаньоны, они отлично подойдут для активной семьи.

Фотографии: Викисклад

Источник

Среди всех пород легавых собак ирландский сеттер вызывает у охотников России особую симпатию. За скорость поиска, энергию, стиль и реактивность характера его нередко называют Красной стрелой. История его происхождения столь интересна и таинственна, что хочется в нее заглянуть, тем более что сделать это нетрудно, если взять в руки прекрасную книгу «Пойнтер и сеттер» (Осло, 1927) К. Шилбреда — секретаря Норвежского общества защиты животных, почетного члена Норвежского клуба любителей ирландского сеттера, президента клуба привилегированных выставочных судей-кинологов.

ФОТО BOB TRAVIS/FLICKR.COM (CC BY-NC 2.0)

Раздел книги Шилбреда, посвященный ирландским сеттерам, — это плод многолетнего изучения любимой породы, которую автор вел в течение сорока пяти лет.

По утверждению К. Шилбреда, ирландские сеттеры краснопегого и сплошного красного окрасов встречались в Ирландии еще в XVII веке. Первоначально в этой породе было несколько линий, принадлежавших крупным землевладельцам.

Наиболее известными были сеттеры Лорда де Фрейн оф Фреч Парк, а также сеттеры О’Коннор, от которых произошли линии де ля Туч и Мисс Линделл, а также линии сеттеров Россмора, Лорда Уотерпаркс и Сэра Лофтуса.

С какого времени велись эти линии, определить трудно, но известно, что некоторые существовали еще до гражданской войны в Англии (1640–1660).

Ирландские землевладельцы обычно определяли дату происхождения своих собак в связи с историческими событиями, такими как Великая гражданская война 1798 года, сильный ураган в 1839 году, голод в 1848-м…

Полковник Миллнер из Дублина, выдающийся заводчик и эксперт по породе, писал в своей книге о собаках, что о происхождении сеттера ничего точно неизвестно.

В начале XVII века эта порода была известна под названием «красный спаниель», причем в некоторых местах оно сохранилось, что дает намек на его происхождение. На гэльском языке (Gaelige — национальный язык жителей Изумрудного острова) ирландского сеттера называют modder rhu (красная собака).

Поскольку ирландские спортсмены охотились теми же способами, что и английские, то возможно, они использовали спаниелей на соколиной охоте. Эти собаки были вывезены непосредственно из Испании или, может быть, оттуда же, но через Англию.

Южное и западное побережья Ирландии часто посещались испанскими и английскими спортсменами, привозившими туда своих собак. Следует отметить, что из всех пород сеттеров ирландский по своему типу наиболее отличался от спаниелей.

В те времена еще не устраивались выставки собак, и ирландский сеттер использовался главным образом для охоты. Тогда же заводчики-собаководы брали для разведения потомства только лучших охотничьих собак из числа имевшихся в стране.

Читайте материал “Петров день: ждем вас в полях”

Окрасу не придавали особого значения; при ведении породы учитывались только климат и условия окружающей среды. Преобладал коричневато-красный окрас у спаниелей, работающих на воде, у волкогонов и у ирландских терьеров.

То же самое можно сказать и об ирландских сеттерах.

Родон Ли так цитировал описания старых экспертов по породе об окрасе «ирландцев»: «Красно-белые сеттеры преобладали в средних и западных районах, в северных районах встречались и сплошного красного окраса.

Фото Евгения Смирнова. |

Настоящий красный окрас был у сеттеров линии Фрейна и линии О’Коннор». На выставке собак в Бирмингеме (1860), задолго до утверждения стандарта породы 29 марта 1885 года, ирландские сеттеры впервые выводились на отдельном ринге как обособленная порода.

С этого момента они стали вывозиться с островов Туманного Альбиона в страны Западной Европы, в Америку и Россию. Первая пара ирландских сеттеров Чарли и Нелл была куплена господином Оппенгеймером из Санкт-Петербурга у капитана Ирвина из Типперери в Ирландии в 1874 году. Но их следы в России затерялись.

Первые «ирландцы» сплошного красного окраса появились в России примерно в 1875 году, но порода как таковая еще не велась. И все же в России ирландскому сеттеру повезло: он сразу попал в руки настоящих любителей, дельных охотников, которые серьезно принялись за правильное ведение породы и ее полевое развитие.

А имя Александра Михайловича Пескова, как основателя породы ирландского сеттера в России, навсегда останется в летописи русского собаководства. Именно им в 1881 году одновременно были выписаны из Англии Фак из питомника Гаукса и Уйда из питомника Макгофа.

Фото Евгения Смирнова. |

Как утверждает в своей монографии «Ирландский сеттер в России» (Тула, 1902) известный знаток и страстный любитель этой породы К.В. Мошнин, от Уйды и Фака была выращена (сначала Песковым, потом Федоровым) целая серия пометов, которые и создали основание «московских», или «песковских», ирландских сеттеров.

Убежденные приверженцы этой породы приложили немало усилий для сохранения генофонда в трудные годы революции и Великой Отечественной войны.

Читайте материал “Госдума выступает против охотничьих собак”

В предвоенный период развития породы, начиная с 30-х годов прошлого столетия, родословная российских «ирландцев» идет в основном от чемпиона Гипа, сына Дугласа Е.Э. Клейна и Беттер-Флай Волкова. Под судейством Р.Ф. Гернгросса чемпион Гип получил на полевых испытаниях диплом 1-й степени.

И в дальнейшем вся работа с породой была направлена на сохранение полевых качеств чемпиона. От Гипа была получена целая плеяда собак с высокими полевыми качествами, которые сыграли заметную роль в становлении породы.

После Великой Отечественной войны в Россию было ввезено несколько собак из-за границы (в основном из Германии), из которых в породу вошли: Алка Герасимова, Норгэ Фалалеева, Арго фон Гольдмюлле и Гарро из питомника «Красная звезда».

Из перечисленных собак лишь Алка Герасимова оказалась полевой работницей. Поэтому из ее многочисленного потомства всего три собаки зарекомендовали себя в поле и были широко использованы в породе. Это Леди Ефимченко, Мушка Кузнецова и Аза Кириллова.

Значительно позднее, также из Германии, была привезена еще одна выдающаяся производительница Уля, которая волею судеб оказалась у бессменного на протяжении не одного десятка лет руководителя племенного сектора секции ирландских сеттеров Московского общества охотников Татьяны Николаевны Кром.

Уля наряду с хорошим экстерьером обладала высокими полевыми качествами, сразу получив диплом 2-й степени. От нее и Бима С.С. Воронкова был получен очень интересный помет, из которого одна собака имела два диплома 1-й степени, две собаки — дипломы 2-й степени и еще две собаки — по диплому 3-й степени.

Кроме этого помета, от Ули, к сожалению, больше щенков не было.

Энергичность и стремительность — эти два слова лучше всего характеризуют стиль бега «ирландца». Фото Евгения Смирнова. |

В результате целенаправленной племенной работы под руководством Е.Э.Клейна и Т.Н. Крома стали выделяться группы и семьи с характерными особенностями экстерьера и полевой работой.

Пожалуй, самым большим достижением племенной работы было появление достаточно большого количества «раннеспелых», принимающихся работать по первому полю собак.

Своего расцвета порода ирландских сеттеров в России достигла к 100-летнему юбилею, т.е. к 1985 году как численно, так и качественно, когда в планах вязок только Московского общества охотников фигурировало до 60 сук и около 30 кобелей.

Читайте материал “Кому выгодно закрывать охоту в местах нагонки”

Порода стала очень популярной среди любителей островных легавых собак. На ежегодных выставках МООиР «ирландцы» были чрезвычайно многочисленны: до 40–50 собак в одном возрастном ринге.

В постсоветское время, когда как грибы стали плодиться среди собаководов клубы и клубики, а централизованная племенная работа канула в Лету, ирландский сеттер несколько утратил свои ведущие позиции среди островных легавых собак.

К этому следует добавить, что ввозимые в последнее время из-за границы в основном выставочные экземпляры ирландских сеттеров были далеко не самыми лучшими обновителями крови и нашей рабочей собаке чутья и стиля не прибавили.

В настоящее время российские любители ирландских сеттеров обладают еще достаточным племенным материалом с высоким экстерьером и прекрасными рабочими качествами.

А задача и долг отечественных заводчиков и всех, кому дороги охотничьи интересы Родины, — поддержать на должной высоте породу ирландских сеттеров, не увлекаясь модой и помня, что вкусы и потребности разных стран не могут быть тождественны.

Евгений Смирнов

9 июля 2017 в 09:34

Источник

Êàê îôèöèàëüíàÿ ïîðîäà õîâàâàðò äîñòàòî÷íî ìîëîä. Âìåñòå ñ òåì, ñòàðîíåìåöêîå ñëîâî hovewart, îáîçíà÷àþùåå “ñòîðîæ äâîðà èëè ôåðì” âñòðå÷àåòñÿ â òðóäàõ XIII âåêà. Ýòèõ ñîáàê îïèñûâàëè êàê áîëüøèõ, êðåïêèõ è ñèëüíûõ. Âåñüìà âåðîÿòíî, ÷òî â òî âðåìÿ äëÿ îõðàíû èñïîëüçîâàëè ñîáàê ñõîæåãî âíåøíåãî âèäà è ïîâåäåíèÿ. Îäíàêî, ñ ïîÿâëåíèåì ãîðîäñêîé æèçíè íà ïåðâûé ïëàí ñòàëè âûõîäèòü äðóãèå ñîáàêè, è êðóïíûå ñòîðîæåâûå ôåðìåðñêèå ñîáàêè ñòàëè âñòðå÷àòüñÿ çíà÷èòåëüíî ðåæå.

Âûâåäåíèå õîâàâàðòà êàê ñàìîñòîÿòåëüíîé ïîðîäû íà÷àëîñü â 1922 ãîäó, â íåìåöêîì ãîðîäå Òàëå, ãäå ïî èíèöèàòèâå çàâîä÷èêà Êóðòà ʸíèãà áûë îñíîâàí íåìåöêèé õîâàâàðò-êëóá (åãî îðèãèíàëüíîå íàçâàíèå – Hovawart-Verein für Deutsche Schutzhunde e.V., Sitz Thale). Åãî öåëüþ áûëî âîññîçäàíèå ñòàðîé ñòîðîæåâîé íåìåöêîé ñîáàêè “hovewart”. Ïðîèçâîäèòåëè, ïîñëóæèâøèå ïëåìåííîé áàçîé áûëè íàéäåíû â îòäàëåííûõ ðàéîíàõ Ãàðöà è Îäåíâàëüäà. Ê ýòèì ñåëüñêèì ñîáàêàì ïðèëèâàëè êðîâü íåìåöêèõ îâ÷àðîê, íüþôàóíäëåíäîâ, êóâàñîâ è ëåîíáåðãåðîâ.

Êóðò ʸíèã âîçãëàâëÿë ïðîãðàììó âîññòàíîâëåíèÿ ïîðîäû è ðàáîòàë ñ ðÿäîì çàâîä÷èêîâ ñî âñåé Ãåðìàíèè. Ñóùåñòâîâàëî ÷åòûðå ïðîãðàììû âîññòàíîâëåíèÿ ïîðîäû, èç êîòîðûõ âïîñëåäñòâèè ïîÿâèëèñü ðàçëè÷íûå ëèíèè è òèïû ïîðîäû, êîòîðûå ïðîÿâëÿþòñÿ äî ñèõ ïîð:

1. Êîáóðãñêàÿ ïðîãðàììà ðàçâåäåíèÿ èñïîëüçîâàëà 60 % õîâàâàðòîâ, 10 % íüþôàóíäëåíäîâ, 20 % íåìåöêèõ îâ÷àðîê ( ñòàðîãî òèïà ) è 10 % êóâàñîâ.  Êîáóðãå áûëè âûâåäåíû õîðîøèå ðàáî÷èå ñîáàêè, äîñòàòî÷íî ëåãêîãî òèïà.

2. Ãàìáóðãñêàÿ ïðîãðàììà èñïîëüçîâàëà â ðàçâåäåíèè ìåíåå ÷åì 60 % õîâàâàðòîâ, 20 % íåìåöêèõ îâ÷àðîê, 20 % íüþôàóíäëåíäîâ è êóâàñîâ. Òîëüêî â Ãàìáóðãñêîì ðåãèîíå áûëà èñïîëüçîâàíà ñîáàêà àôðèêàíñêîãî îõîòíè÷üåãî òèïà (òî÷íàÿ ïîðîäà â èñòî÷íèêå íå óêàçûâàåòñÿ, âîçìîæíî ýòî áûë ðîäåçèéñêèé ðèäæáåê, êîòîðûå ê òîìó âðåìåíè óæå áûëè èçâåñòíû â Åâðîïå â íåçíà÷èòåëüíûõ êîëè÷åñòâàõ.  òî æå âðåìÿ, íåêîòîðûå èñòî÷íèêè ïèøóò ÷òî ýòî áûëà ñåâåðîàôðèêàíñêàÿ áîðçàÿ ïî êëè÷êå “Òåññà”.). Íåêîòîðûå ñîáàêè ãàìáóðãñêîé ëèíèè ïî õàðàêòåðó áûëè ðîáêèìè è ïóãëèâûìè, âíåøíå âûãëÿäåëè äëèííîíîãèìè è óçêîòåëûìè. Ñîáàêè ýòîé ëèíèè áûëè äîñòàòî÷íî ìÿãêèìè è ëàñêîâûìè.

3.  îëüäåíáóðãñêîé ëèíèè õîâàâàðòîâ áûëî ìåíüøå 50 %, íåìåöêèõ îâ÷àðîê îêîëî 25 %, íüþôàóíäëåíäîâ 10 %. Îñòàâøèåñÿ áûëè ïðåäñòàâëåíû êóâàñàìè, êîòîðûå çäåñü èñïîëüçîâàëèñü â áîëåå âûñîêîì ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè, ÷åì â äðóãèõ ðåãèîíàõ.

4. Ïîïóëÿöèÿ Áåðëèíñêîãî ðåãèîíà èìåëà íàèáîëüøóþ âàðèàáåëüíîñòü â ãåíåòè÷åñêîé ñòðóêòóðå. Òèï õîâàâàðòà êîëåáàëñÿ ìåæäó 40 è 70 %, íüþôàóíäëåíäû – îò 8 äî 15 %, êóâàñ è íåìåöêàÿ îâ÷àðêà ìåæäó 15 è 25 %. Çäåñü, ïî ìåíüøåé ìåðå, íà 4 % â ðåêîíñòðóêöèþ õîâàâàðòîâ áûëè âîâëå÷åíû ëåîíáåðãåðû. Òàê íàçûâàåìûå «äèêèå îêðàñû» è «áåðëèíñêèå áëîíäû» (âëèÿíèå ëåîíáåðãåðîâ ) ïðîèñõîäÿò èç ýòîãî ðåãèîíà.

Ïåðâûé ïîìåò Êóðò ʸíèã çàïèñàë â ñâîþ ïëåìåííóþ êíèãó 3 àïðåëÿ 1922 ãîäà. Ýòî áûë ïîìåò, ïîëó÷åííûé îò êðåñòüÿíñêîé ðàáî÷åé ñîáàêè â òèïå õîâàâàðòà è êóâàñà.

êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîé ïîðîäû Ìåæäóíàðîäíàÿ êèíîëîãè÷åñêàÿ ôåäåðàöèÿ (FCI) ïðèçíàëà õîâàâàðòà â 1937 ãîäó.  ïåðèîä Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû õîâàâàðòû âíîâü ïðàêòè÷åñêè èñ÷åçëè. Êðîìå òîãî, íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ïîïóëÿöèþ îêàçàëî è ðàçðîçíåííîñòü çàâîä÷èêîâ: ìíîãèå âåëè ñâîè ïëåìåííûå êíèãè è ëèíèþ ðàçâåäåíèÿ íå ïîäîçðåâàÿ î òîì, ÷òî â äðóãèõ ðåãèîíàõ òàêæå åñòü çàâîä÷èêè ýòèõ ñîáàê.

1948 ãîäó íà÷àëîñü ïîâòîðíîå âîññòàíîâëåíèå ïîðîäû èç ñîáàê ðàçëè÷íûõ òèïîâ. Êëóá ëþáèòåëåé õîâàâàðòîâ ïðèëîæèë ìíîãî óñèëèé äëÿ âûâåäåíèÿ çäîðîâûõ ñîáàê. Òàê íàïðèìåð â ïåðèîä ñ 1965 ïî 1968 ãîä áûë ïðèíÿò ðÿä òðåáîâàíèé ê çäîðîâüþ è ôèçè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ ñîáàê, äîïóñêàåìûõ äî ðàçâåäåíèÿ. Ýòî ïîìîãëî çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü êîëè÷åñòâî ñîáàê ñ òÿæåëîé ôîðìîé äèñïëàçèè ëîêòåâûõ è òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâîâ. È äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ äèñïëàçèÿ â ïîðîäå âñòðå÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíî ðåæå, ÷åì ó äðóãèõ êðóïíûõ ïîðîä ñîáàê.

Âïîñëåäñòâèè â 1984 ãîäó áûëà îñíîâàíà Ìåæäóíàðîäíàÿ ôåäåðàöèÿ õîâàâàðòîâ (International Hovawart Federation – IHF) îêîí÷àòåëüíî óòâåðäèâøàÿ æåñòêèå ñòàíäàðòû ðàçâåäåíèÿ ýòîé ïîðîäû.  íå¸ âõîäèò 13 ñòðàí, îäíàêî Ðîññèè â èõ ÷èñëå íåò.

Ñåãîäíÿ âî âñåì ìèðå æèâåò ïðèáëèçèòåëüíî 25 òûñ. ïðåäñòàâèòåëåé ïîðîäû õîâàâàðò, ñðåäè íèõ òîëüêî â Ãåðìàíèè îêîëî 12 òûñ.  Øâåéöàðèè ÷èñëåííîñòü èìåþùèõñÿ â íàëè÷èè õîâàâàðòîâ âûðîñëà äî 1000 ýêçåìïëÿðîâ. Îðãàíèçàöèÿ IHF, îáúåäèíÿåò â ñåáå áîëüøå ÷åì 10 000 âëàäåëüöåâ õîâàâàðòîâ, ïðåæäå âñåãî â Åâðîïå.  Ðîññèè ÷èñëåííîñòü õîâàâàðòîâ ñîñòàâëÿåò íåñêîëüêî ñîòåí îñîáåé.

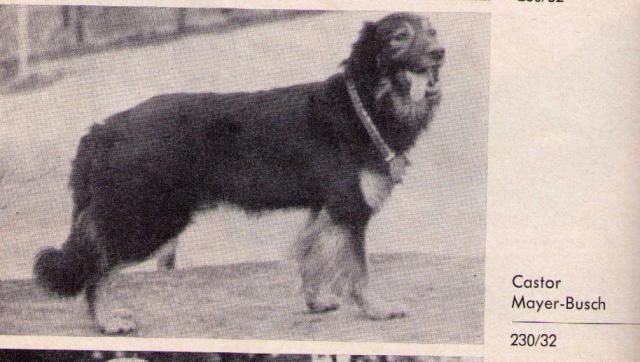

Castor Mayer Busch (20.03.1932 ãîäà ðîæäåíèÿ). Îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé, êîòîðûé ïðèñóòñòâóåò â ðîäîñëîâíîé áîëüøèíñòâà ñîâðåìåííûõ ñîáàê.

Sören vom Trollhof (1957 ãîäà ðîæäåíèÿ)

Offroad Nucky van de Hoevemeester (Áåëüãèÿ), ÷åðíûé îêðàñ.

Echnaton Ereon Eilleen (×åõèÿ), ÷¸ðíî-ïîäïàëûé îêðàñ.

Plattensee-Wart Cortez (Âåíãðèÿ), ïàëåâûé (áëîíä) îêðàñ. Êëàññè÷åñêèé ïàëåâûé îêðàñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàñûùåííûé çîëîòèñòûé îñíîâíîé öâåò ñ îñâåòëåííûìè ó÷àñòêàìè, áåç ïðèìåñè ÷åðíûõ âîëîñ.

Churchill vom Silberberg (Ãåðìàíèÿ), “äèêèé” îêðàñ (wildmarken). ßðêî-çîëîòèñòûé îêðàñ ñ çà÷åðíåíèåì, îêðàñ, äîñòàâøèéñÿ îò ëåîíáåðãåðîâ, ñ÷èòàåòñÿ íåäîïóñòèìûì, îäíàêî ùåíêè ýòîãî îêðàñà èíîãäà ðîæäàþòñÿ îò ñòàíäàðòíûõ ðîäèòåëåé â òåõ ëèíèÿõ, ãäå ïðè âîññòàíîâëåíèè ïîðîäû èñïîëüçîâàëñÿ ëåîíáåðãåð.

Tijara vom Silberberg (Ãåðìàíèÿ), êðàñíûé îêðàñ (berliner blond). Îòëè÷àåòñÿ îò ñòàíäàðòíîãî ïàëåâîãî îòñóòñòâèåì îñâåòëåíèÿ è ÿðêîñòüþ. Ñ÷èòàåòñÿ íåñòàíäàðòíûì.

Õîâàâàðò ñâåòëî-ïàëåâîãî îêðàñà (hellblond) èç íåìåöêîãî ïèòîìíèêà Silberberg. Îò ñòàíäàðòíîãî ïàëåâîãî îòëè÷àåòñÿ òàêæå îäíîòîííîñòüþ è ñâåòëûì òîíîì, áåç âèäèìûõ ïåðåõîäîâ. Ìîæåò áûòü ïðàêòè÷åñêè áåëûì, òàêæå îòíîñèòñÿ ê íåäîïóñòèìûì îêðàñàì.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ ðàçíèöû òèïîâ, äâà âçðîñëûõ êîáåëÿ, ñëåâà – Blacky vom Saidenbach, øåðñòü êîðî÷å, îáùåå ñëîæåíèå ëåã÷å, áîëåå óçêèé ëîá è ìîðäà, è ñïðàâà – Antu vom Hof der Vielfalt, áîëåå òÿæåëîãî ñëîæåíèÿ, ñ óäëèíåííîé ãóñòîé øåðñòüþ, øèðîêèì ÷åðåïîì.

Èç ñòàíäàðòà ïîðîäû î õàðàêòåðå:

Õîâàâàðò – ïðèçíàí óíèâåðñàëüíîé ðàáî÷åé ñîáàêîé ñ øèðîêîé îáëàñòüþ ïðèìåíåíèÿ. Âíåøíèé âèä õîâàâàðòà ïîäòâåðæäàåò åãî ðàáî÷åå íàçíà÷åíèå. Õîâàâàðò óðàâíîâåøåííàÿ è ñïîêîéíàÿ ñîáàêà, îáëàäàåò ÿðêî âûðàæåííûì çàùèòíûì èíñòèíêòîì, óâåðåííîñòüþ â ñåáå, îòëè÷íîé âûíîñëèâîñòüþ, ñðåäíèì òåìïåðàìåíòîì è î÷åíü õîðîøèì íþõîì. Ãàðìîíè÷íîå ñî÷åòàíèå â ýòîé ðàáî÷åé ñîáàêå åãî ñïîñîáíîñòåé è åãî îñîáåííîé ïðåäàííîñòè ñåìüå äåëàþò åãî çàìå÷àòåëüíîé ñîáàêîé – êîìïàíüîíîì, ñòîðîæåì, îõðàííèêîì è ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîé ñîáàêîé.

Õîâàâàðò – äîñòàòî÷íî àêòèâíàÿ, ýíåðãè÷íàÿ ñîáàêà, õîðîøî îáó÷àåìàÿ, ñ âûðàæåííûì îõðàííûì èíñòèíêòîì. Íåîáõîäèìî òâåðäîå âîñïèòàíèå è îáÿçàòåëüíîå ïðîõîæäåíèå âñåõ êóðñîâ äðåññèðîâêè, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñîáàêà ìîæåò âûéòè èç-ïîä êîíòðîëÿ. Îí äîñòàòî÷íî ëîÿëåí ê äðóãèì ñîáàêàì, íåäîâåð÷èâ è íàñòîðîæåí ñ íåçíàêîìûìè ëþäüìè.

Óõîä çà øåðñòüþ íå ñëîæåí, òðåáóåò ëèøü ïåðèîäè÷åñêîãî ðàñ÷åñûâàíèÿ.

Íåìíîãî î ðàçâåäåíèè õîâàâàðòîâ â ðàìêàõ IHF.

Äëÿ äîïóñêà â ðàçâåäåíèå êàæäûé õîâàâàðò äîëæåí ïðîéòè ðÿä òåñòîâ â ðàçëè÷íîì âîçðàñòå.

Ïåðâûé – â âîçðàñòå 8 íåäåëü, êîãäà ùåíîê åùå íàõîäèòñÿ ó çàâîä÷èêà. Îöåíèâàåòñÿ âíåøíèé âèä ùåíêà è åãî ïîâåäåíèå, ðåçóëüòàòû òåñòà ïåðåäàþòñÿ íîâîìó âëàäåëüöó âìåñòå ñ ïðî÷èì ïàêåòîì äîêóìåíòîâ.  íåãî âõîäÿò: âåñ ùåíêà ïðè ðîæäåíèè è â ìîìåíò ïðîõîæäåíèÿ òåñòà, îêðàñ è åãî êà÷åñòâî, îöåíêà øåðñòè, öâåòà ãëàç è ïèãìåíòà ñëèçèñòûõ, âñå ïðî÷èå ïàðàìåòðû ýêñòåðüåðà: óøè, êîðïóñ è òä, à òàêæå ðåçóëüòàòû ïîâåäåí÷åñêîãî òåñòà: ðåàêöèà íà íåçíàêîìûõ ëþäåé, êîíòàêòíîñòü, îòíîøåíèå ê ðàçëè÷íûì ïðåäìåòàì è çâóêàì, ïîâåäåíèå ïðè ÷èïèðîâàíèè è âåòåðèíàðíîì îñìîòðå, îáùàÿ îöåíêà òåìïåðàìåíòà.

Âòîðîå òåñòèðîâàíèå – ïðîõîäèò â âîçðàñòå îäíîãî ãîäà. Ñõîæå ñ íàøåé âûâîäêîé ìîëîäíÿêà, ïîñêîëüêó íà òåñòèðîâàíèå ñîáèðàåòñÿ âåñü ïîìåò è åãî ðîäèòåëè.

Áëàãîäàðÿ îöåíêàì ïîìåòà ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì îöåíèòü êà÷åñòâî ïðîèçâîäèòåëåé, èõ íàñëåäñòâåííîñòü, à òàêæå óïðàâëÿòü áóäóùèì ïëåìåííûì èñïîëüçîâàíèåì.  Ãåðìàíèè ðåçóëüòàòû ñ ýòîãî èñïûòàíèÿ âíîñÿòñÿ â êîìïüþòåðíóþ áàçó äàííûõ, â êîòîðîé íàõîäÿòñÿ âñå õîâàâàðòû â òå÷åíèå äåñÿòêîâ ëåò.

Òåñò òàêæå ñîäåðæèò ïîëíóþ îöåíêó ýêñòåðüåðà óæå ïîäðîñøèõ æèâîòíûõ, à ïîñëå îöåíêè âíåøíåãî âèäà ñîáàêà ïðîâåðÿåòñÿ èãðîé ñ õîçÿèíîì è ïîìîùíèêîì, ïðè êîòîðîé ïðîâåðÿåòñÿ òåìïåðàìåíò è èíñòèíêò äîáû÷è, ïðîâåðÿåòñÿ åå ïîâåäåíèå â ãðóïïå ëþäåé. Çàòåì ñîáàêà ïîäâåðãàåòñÿ íåñêîëüêèì íåîáû÷íûì äëÿ íåå èñïûòàíèÿì, òàêèì êàê ðåçêèå çâóêè, ñòðàøíîå íåîáû÷íîå ÷ó÷åëî, êîòîðîå ïðåäëàãàåòñÿ èññëåäîâàòü. Çàêàí÷èâàåòñÿ âñå ñíîâà èãðîé, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò îöåíèòü íåðâíóþ óñòîé÷èâîñòü õîâàâàðòà è åãî ñïîñîáíîñòü îòêëþ÷àòüñÿ îò ñòðåññà.

Ñëåäóþùèå äâà òåñòà ÿâëÿþòñÿ î÷åíü âàæíûìè óæå äëÿ ñàìîé êîíêðåòíîé ñîáàêè. Îò èõ ðåçóëüòàòîâ çàâèñèò âîçìîæíîñòü èëè íåâîçìîæíîñòü åå ïëåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Îíè äåëÿòñÿ ïî âîçðàñòó: þíèîðñêèé è âçðîñëûé. Îòëè÷èå ëèøü â òîì, ÷òî þíèîðñêèé ïðîâîäèòñÿ â áîëåå ðàííåì âîçðàñòå (îò îäíîãî äî äâóõ ëåò) è íå ñîäåðæèò ýëåìåíòîâ çàùèòû. Âçðîñëûé òåñò ïðîâîäèòñÿ â âîçðàñòå ñ 20 ìåñÿöåâ è äîïîëíåí ýëåìåíòàìè çàùèòû.

Òåñòèðîâàíèå ïðîâîäèòñÿ íà ñïåöèàëüíîé ïëîùàäêå è â ëåñó íà òðîïå èëè ëåñíîé äîðîãå. Îí äëèòñÿ ïðèìåðíî 30 40 ìèíóò ñ êàæäîé ñîáàêîé è ïðîâîäèòñÿ áåç ïåðåðûâîâ è ñîäåðæèò ïðîâåðêó âíåøíåãî âèäà è ïîâåäåíèÿ ñîáàêè. Ïðè ïðîâåäåíèè ýòîãî òåñòà âûÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâîñòü ïñèõèêè ñîáàêè, ñïîñîáíîñòü åå ê ðàáîòå, àäåêâàòíîñòü è ñîöèàëèçàöèÿ ñîáàêè. Òåñòû ïîñòðîåíû òàêèì îáðàçîì, ÷òî íèêàêèå äðåññèðîâêè íå ïîìîãóò ñêðûòü àãðåññèâíîå èëè òðóñëèâîå ïîâåäåíèå, à òàêæå íåóñòîé÷èâóþ ïñèõèêó è ôëåãìàòè÷íûé òåìïåðàìåíò.

×àñòü ïðîâåðêè ïîâåäåíèÿ âçðîñëîé ñîáàêè.

Ðàáîòà õîâàâàðòà ïî IPO (çàùèòíûé ðàçäåë).

Источник