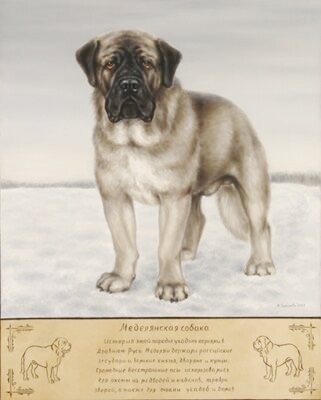

Порода собак русский медведь

Меделян, Меделянская собака, Мордаш — вымершая русская порода крупных собак, использовавшаяся для охоты на медведей. О собаке, сбивавшей с ног быка и в одиночку справлявшейся с медведем, сегодня мало кто помнит. Меделянская собака кажется современникам таким же сказочным созданием, как и Змей Горыныч. А когда-то таких уникальных собак держали в своих псарнях цари и князья, их дарили европейским королям и азиатским властителям.

Упоминание о меделянских собаках можно найти в произведениях Федора Достоевского, Александра Куприна, Алексея Толстого. Есть информация о меделянах и в «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля: «Меделянская собака, меделянка, ж., одна из самых крупных пород: большеголовая, тупорылая, гладкошерстная; статями напоминает бульдога».

В сборнике «Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия», изданного в Москве в 1989 году, были напечатаны мемуары русского артиста оперы Павла Богатырева. Вот как описывал этих удивительных созданий автор: «Меделянские собаки были громадны; от ушей до хвоста семь четвертей в длину, аршин и полтора вершка росту и до семи пудов весу (125 см, 78 см, 112 кг). Были собаки, но это, конечно, исключение, которые в одиночку валили медведя».

По воспоминаниям современников, использовались меделяны в первую очередь для травильной охоты, чему способствовали внушительные размеры, необычайная сила и отвага этих собак. При этом меделянские собаки не были злобными, их считали умными и очень преданными. Магистр ветеринарных наук Людвиг Буссе в книге «Собака в главных и побочных ее породах» отмечал, что эти собаки любят покой и позволяют играть с собою маленьким собачкам, – до тех пор, пока те не выведут их из терпения.

Откуда появилась на Руси эта порода? На этот счет существовало несколько версий. В «Новом энциклопедическом словаре» Брокгауза и Эфрона утверждалось, что меделянские собаки произошли от древних ассирийских и египетских собак. Людвиг Буссе утверждал, что меделяне являлись исконно британской породой, которая попала в Европу во II веке, когда Британия была завоевана Римской империей. По обеим этим версиям название «меделянские», а иначе «медиоланские», произошло от старинного названия города Милан – Медиолан.

Василий Приклонский, исследователь Якутии, библиограф, член-сотрудник Императорского Русского Географического Общества, возражал против утверждения об итальянском происхождении меделян, «так как в этом случае в Италии они имелись бы, или, по крайней мере, оставили после себя какие либо расовые следы, или хотя бы воспоминания. Этого нет, и вообще за границей о ней представления не имеют, считая ее русской». Интересная информация о меделянах есть у зоолога, натуралиста, популяризатора охотничьего и рыболовного дела Леонида Сабанеева. Он считал, что меделянка – это «русский вариэтет молоссов».

Меделяны были известны еще в домонгольской Руси. Возможно, меделян не выводили специально. Короткошерстные молоссы, привезенные из Италии, могли скрещиваться с другими собаками, живущими на псарнях.

По другой версии, формирование новой породы, с более густой шерстью, происходило не за счет скрещиваний молоссов, а за счет модификационной изменчивости породы – изменений, вызванных влиянием внешней среды, которые закреплялись в потомстве. Немецкий ученый-зоолог, специалист с мировым именем, профессор Келлер сообщает, что длинношерстные тибетские доги становятся короткошерстными при перевозе из холодной области Гималаев в теплый климат Индии. И наоборот, собаки, привезенные в более суровый климат, например в Памир, покрываются густой пушистой шерстью.

В пользу последней гипотезы свидетельствует еще и то, что форма черепа, костяк и другие признаки выдают в меделянской собаке типичного молосса, в то время, как примесь, например, распространенной в то время лайкоподобной собаки, сделала бы его более легким, с менее тяжелой головой, с несколько иным типом костяка.

Так или иначе, к XVI веку меделяны стали одной из самых уважаемых российских пород. Один из царских зверинцев, помещавшийся около Кремля, на Красной площади, существовал при царях Иване Грозном, Федоре Ивановиче и Борисе Годунове. Вот как описывали его полномочные послы от польского короля к русскому царю в 1671 году: «Месяца февраля в 14-й день по милости царского Величества были сами на потешном дворе, нарочно к тому пристроенным на порядочном месте, у которого псарня на особом, гораздо забором укрепленном дворе, разные на разных зверей построенные затворы, всякому зверю два затвора, дабы тем безопаснее, в одном затворив, в другом дозиратель вычистил и зверь мог где переходить… После медведя обыклого из лара псари Царского величества выгнать хотели… по два пса меделянских, которых было множество, и борзых на него пущали, которые с ним колико часов на переменах ломалися».

Великолепные физические и психические качества этой породы были настолько привлекательными, что меделян использовали для выведения других российских охотничьих пород. Леонид Сабанеев в книге «Собаки охотничьи, комнатные и сторожевые. Книга I. Легавые» писал: «В это время (20-е годы XIX века) начинают появляться русские породы, отведенные от скрещивания немецких и французских браков между собою, с меделянскими и гончими. Таковы пушкинские, орловские, позднее маркловские и курляндские легавые».

А в последних главах этого труда, которые были опубликованы Сабанеевым в журнале «Природа и охота» в 1899 году, он сообщал, что: «Подмесь крови меделян несомненно была в старинных русских гончих: ее нисколько не отрицают большинство старых псовых охотников».

Начиная со второй половины XIX века меделяны стали постепенно исчезать. Главным ударом по породе стало запрещение в России звериной травли – основной области применения этих собак. Да и после отмены крепостного права, содержание больших псарен стало помещикам не по карману. Окончательно порода исчезла в годы революции.

Источник

Одной из самых популярных северных охотничьих собак-поисков, является карельская медвежья собака, без которой многие сегодня даже представить не могут удачную охоту. Эта порода разновидность шпицев и изначально создавалась для охоты на крупных зверей. В местах, где некогда была выведена медвежья лайка, считают породу собственным достоянием. Благодаря бесподобным рабочим свойствам в охоте на медведей и смелости в схватке с крупным зверем собака получила свое название.

Кроме того, карельская медвежья собака станет настоящим помощником в поиске пушных зверей (белок, куниц, барсуков). Ее ресурсы силы и выносливости бьют все рекорды, а выраженные охотничьи инстинкты, превосходное обоняние и отличная ориентация на местности делает поиск любого животного для нее сущим пустяком.

Знакомимся с породой. Экскурс в историю.

Ученым археологам удалось подтвердить, что еще во времена неолита жили собаки очень похожие на современных медвежьих и русско-европейских лаек. Местом обитания их была Скандинавия и некоторые европейские территории. Именно эти древние шпицеобразные псы и стали прадедами карельской медвежьей собаки и русской европейской лайки. Свою специализацию путем естественной селекции предки медвежьей лайки смогли получить на территории современной Финляндии, с появлением викингов.

Мелких и крупных собак разделяли. Так первых брали больше на пушного зверя, а со вторыми, отличающимися внушительными размерами и агрессией охотились на волков, лосей и кабанов, а также использовали как средство передвижения. После ряда проведенных раскопок на территориях нынешней Дании, Британии и острове Мэн были неоднократно найдены захоронения викингов, в которых часто обнаруживались останки именно данных пород. Захоронение питомцев вместе со своими хозяевами считалось тогда обычной практикой. Таким образом, можно с уверенность сказать, что именно эта порода пользовалась особой популярностью во времена раннего Средневековья.

Предки нынешней карельской медвежьей собаки прошли испытания столетиями, революционными восстаниями, междоусобными и мировыми военными конфликтами.

Появление чистой породы

Что же касается вопроса, когда появилась карельская медвежья собака такой, какой мы ее привыкли видеть, то первые представители стали возникать на финских и шведских территориях еще в начале XX века. Совпало это событие с получением Финляндией независимости, после почти столетнего пребывания в составе Российской империи.

А когда в 1920 году появились уже официальные границы между Финляндией и СССР, и Карелия отошла советской стороне, то развитие породы получило разделение. Так и появились два типа по факту одной и той же породы: карельская медвежья собака и русско-европейская лайка.

Между тем финны разведение не остановили и вскоре представили породу не только в рамках охоты, но и в шоу, а также впервые вывели ее на выставку в Хельсинки, состоявшуюся в мае 1936 года.

В 1939 году во время советско-финского конфликта популяция очень пострадала, поскольку большинство военных стычек происходили на карельских территориях, то щенки карельской медвежьей лайки имели минимум шансов на выживание. Не успев оправиться от одного военного конфликта, Финляндия по своей тупости вступила в очередное противостояние с СССР, теперь уже совместно с нацистской Германией. После сокрушительного поражения Финляндия пребывала в руинах, а карельских лаек переживших ее остались буквально единицы. Популяцию начинают восстанавливать. Сегодняшняя карельская медвежья собака – это потомок тех самых 43 выживших в войне собак.

В Англии престижный клуб собаководов признает породу в 1945 году и присваивает ей уже официально зарегистрированное название – карельская медвежья собака. Регистрация начата годом позже и уже к 1951 году число зарегистрированных собак — 100 в год. Современная статистика более радужная около 800 собак в год. Всего в Финляндии зарегистрировано 18 тыс. собак, а порода является одной из десяти самых востребованных.

Характеристика породы

- Место появления: территория Финляндии

- Предназначена для: обнаружения добычи (лоси, медведи)

- Задачей собаки является: найти зверя и подать сигнал владельцу громким лаем, удерживая добычу до прихода охотника

- Внешний вид: размеры средние (кобели до 60 см, суки до 53 см), а телосложение плотное (не более 25 кг). Тело покрыто густым шерстяным покровом в черно-белом цвете.

- Нюансы пропорций. Высота в холке немного меньше, чем длина корпуса. Глубина грудной клетки соответствует половине от высоты в холке. Морда и черепная часть в соотношении между собой равняются примерно 2:3. Длина черепной части равняется ее ширине и глубине.

- Голова: клиновидная. Костная часть головы: широкая и немного выпуклая. Между ушами расстояние большое, а фронтальная борозда почти незаметна. Надбровные дуги выражены плохо. Лоб и морда: переход затянут и выражен плохо, к черепу поднимается. Морда: глубокая и имеет сужение к носу. Спинка носа ровная. Губы черного цвета тонкие и плотно прижаты друг к другу.

- Нос: большая мочка, черного цвета, а ноздри широкие и хорошо развитые.

- Челюсть: сильная и крепкая, на фоне правильного ножницеобразного прикуса. Давление челюстей в два раза превышает возможности человека (достигает 70 кг).

- Зубы хорошо развитые, с полной зубной системой (42 зуба).

- Скуловые дуги: сильно выраженные

- Глаза небольшие, форма — овал, цветовой диапазон от светлого до темного коричневого (желтые брак!)

- Уши: средних размеров стоят высоко, кончики слегка округлены

- Шея: недлинная и изогнута, с развитой мускулатурой (подвеса нет)

- Холка: выражена ярко в особенности у кобеля

- Спина: мускулистая, прямая

- Поясничный отдел: короткий с развитой мускулатурой

- Круп: мощный и широкий, слегка наклонен

- Грудь: не очень широкая, но имеет внушительный объем. Ребра изогнуты.

- Нижняя линия: немного подобрана.

- Хвост: недлинный и сидит высоко, закручивается в полукольцо с загибом в сторону позвоночника.

- Задние и передние конечности одинаково сильные и мощные.

Черты характера

Умна и внимательна, так вкратце может быть охарактеризована карельская медвежья собака, которая всегда старается формировать крепкие отношения с хозяином. Доверия к малознакомым людям она не испытывает и часто агрессивно относится к ним при попытке контакта. Допускают к себе легко только членов семьи.

Представители породы очень ревностно относятся к своим территориям. Поэтому при появлении чужих во владениях громко облаивают их, стараясь отпугнуть и не пустить. Однако укусить могут лишь при конкретной угрозе. По этой причине как защитник такая собака не годится.

Конечно щенки карельской медвежьей лайки милые, но заводя их, помните, что лаем будет сопровождаться в буквальном смысле все: звук от машин, проходящего мимо человека или пробегающей собаки, крик птицы или любой иной звук. Нередко медвежья лайка может лаять просто от скуки, поэтому если соседские дома находятся очень близко, могут возникать недопонимания с окружающими.

Новых собак в своем доме карельские медвежьи собаки будут воспринимать агрессивно. Мирно сосуществовать они могут лишь с теми собратьями, которые росли с ними с самого детства.

В драках шпицеобразные породы отличаются силой и агрессивностью, но их цель не убийство противника, а лишь установка авторитета и решение конфликта. Как только противник пытается сдаться или убежать лайки останавливаются. Однако карельские лайки тонко чувствуют границы дозволенного в отношениях с собратьями и строго блюдут иерархию.

Что же касается контакта карельской медвежьей собаки с иными домашними животными, то в полной безопасности находятся:

- Коровы

- Овцы

- Птица

Труднее придется кошкам и кроликам, ведь для этой породы они добыча.

И так для того чтобы карельская медвежья собака чувствовала себя комфортно и не мешала другим ей необходимо создать соответствующие условия для содержания:

- Частный дом с большим двором

- Постоянные умственные и физические нагрузки

- Реальная и довольно тяжелая работа

- Эти собаки отличные охотники, упрямые и самостоятельные, но слушать слабого и безынициативного хозяина они никогда не станут. По этой причине неопытным охотникам такой партнер не подойдет.

Особенности проведения процедур по уходу

Данная порода не требует особо сложного ухода. Остевой волос у нее жесткий и чистится самостоятельно, подшерсток сбитый, а сама шерсть не имеет острого собачьего запаха.

Линька сильная и происходит дважды в год.

Как расчёсывать?

Для этой задачи владельцу необходимо обзавестись железной щеткой или гребнем и проводить манипуляцию не менее 3 раз в неделю. Чтобы убирать умерший слой шерсти требуется дважды в месяц вычесывать шкуру при помощи пуходерки. Процесс линьки усложняет задачу и заставляет проводить процедуру вычесывания фурминатором.

Как купать?

В частых водных процедурах карельские собаки не нуждаются. Ванну принимать им стоит редко и только с применением шампуня для жесткой шерсти. Зимой нужда в принятии ванны вообще отпадает, чистка шерсти происходит во время развлечений в снегу.

Уход за глазами

Осмотр проводится часто, а протирание отваром ромашки необходимо примерно 1 раз в 7 дней. Для протираний используют два неворсистых кусочка ткани. После промывания собаку необходимо оставить дома, до просыхания окологлазничной области.

Уши тоже требуют внимания

Влажным ватным диском (смачивают в теплой воде) протирают ушную раковину 1 раз в 7 дней. Цвет кожных покровов здорового уха всегда розовый, без налипания серы, посторонних запахов и жидкого содержимого.

Не забываем про лапы

Ревизия требуется регулярная, в особенности после охоты. При обнаружении их обрабатывают антисептическим раствором.

Зубы и когти

Когти обрезают примерно 1 раз в месяц, специальным приспособлением. При этом щенки карельской медвежьей лайки тоже нуждаются в этой процедуре – примерно со 2 – 3 месяца жизни.

Зубы в чистке не нуждаются.

Профилактика появления паразитов

Дегельминтизация является обязательной. Ее принято проводить 1 раз в квартал. Однако самовольно покупать препарат и выбирать дозу не стоит, необходим совет ветеринара.

Эктопаразиты повсюду, поэтому от них лайке требуется проводить обработку на регулярной основе. Помните, что густая шерсть не сможет позволить вам обнаружить наличие клеща или блох, поэтому спасти может только грамотно проведенная профилактика.

Карельская медвежья собака подвижная и приспособлена к физическим нагрузкам, поэтому людям с активной жизненной позицией будет с ней интересно. Такие собаки способны скрасить не только охоту, но и выезд на природу или простую прогулку на местности.

Карельская медвежья собака

Интеллектуальность

8.0/10

Содержание в квартире

2.0/10

Источник

XIII-XIX âåêàõ â Ðîññèè, â Öàðñêîé Îõîòå, ðàçìåùàâøåéñÿ â Ìîñêîâñêîì Êðåìëå, à òàêæå íà êíÿæåñêèõ äâîðàõ è â áîãàòûõ ïîìåùè÷üèõ óñàäüáàõ æèëè ñîáàêè, î êîòîðûõ ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî ëþäåé è íå ñëûøàëè. Íàïðèìåð, ìîðäàøè, ìåäåëÿíñêèå ñîáàêè, ëîøüè ñîáàêè, ðóññêàÿ ïðÿìîãîííàÿ ãîí÷àÿ, ãóñòîïñîâàÿ áîðçàÿ, êóðëÿíäñêàÿ áðóäàñòàÿ ãîí÷àÿ, ñòàðîðóññêàÿ îâ÷àðêà è äðóãèå äðåâíèå ðóññêèå ñîáàêè.

×àñòü ýòèõ ïîðîä èñ÷åçëà ïîñëå îòìåíû â Ðîññèè êðåïîñòíîãî ïðàâà, êîãäà áîëüøèíñòâó âëàäåëüöåâ ïñàðåí ñòàëî íå ïî êàðìàíó èõ ñîäåðæàòü, ÷àñòü – ïîñëå ðåâîëþöèè 1917 ãîäà.

Ñåãîäíÿ î íèõ èçâåñòíî î÷åíü ìàëî, åñëè õóäîæíèêè-àíèìàëèñòû ïðîøëîãî è ïèñàëè èõ êðóïíûì ïëàíîì, òî òàêèå êàðòèíû ëèáî íå ñîõðàíèëèñü äî íàøåãî âðåìåíè, ëèáî íàõîäÿòñÿ â çàêðûòûõ ÷àñòíûõ êîëëåêöèÿõ (âïðî÷åì, â Ðîññèè, â îòëè÷èå îò Àíãëèè, ïîðòðåòû ñîáàê ïèñàëè î÷åíü ìàëî, â îñíîâíîì, ëþäè ïðîñâåùåííûå, à îíè, êàê ïðàâèëî, áîëüøå èíòåðåñîâàëèñü íå ìîëîññàìè, à êîìíàòíûìè ñîáàêàìè). Îäíàêî êîå-êàêàÿ èíôîðìàöèÿ î ìåäåëÿíàõ âñå æå ñîõðàíèëàñü: ÷åðíî-áåëûå ðèñóíêè è ãðàâþðû, âîñïîìèíàíèÿ ïèñàòåëåé-îõîòíèêîâ, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äàæå äîâîëüíî ïîäðîáíûå îïèñàíèÿ ëþáèòåëåé è öåíèòåëåé ñîáàê, íàïîìèíàþùèå ñåãîäíÿøíèå ñòàíäàðòû ïîðîä.

“Óøåäøèå â âåêà”

Î ìåäåëÿíñêîé ñîáàêå – ãîðäîñòè ðîññèéñêîãî ñîáàêîâîäñòâà – ñåãîäíÿ ìàëî êòî ïîìíèò. Ñîáàêà, ñáèâàâøàÿ ñ íîã áûêà è â îäèíî÷êó ñïðàâëÿâøàÿñÿ ñ ìåäâåäåì, êàæåòñÿ íàøèì ñîâðåìåííèêàì òàêèì æå ñêàçî÷íûì ñîçäàíèåì, êàê Çìåé Ãîðûíû÷. À êîãäà-òî ýòèõ óíèêàëüíûõ ðîññèéñêèõ ìàñòèôîâ äåðæàëè â ñâîèõ ïñàðíÿõ öàðè è êíÿçüÿ, èõ äàðèëè åâðîïåéñêèì êîðîëÿì è àçèàòñêèì âëàñòèòåëÿì.

Óïîìèíàíèå î ìåäåëÿíñêèõ ñîáàêàõ, ìåäåëÿíàõ, ìåäåëÿíêàõ ìîæíî íàéòè â ïðîèçâåäåíèÿõ Äîñòîåâñêîãî, Êóïðèíà, Àëåêñåÿ Òîëñòîãî è äðóãèõ ðóññêèõ ïèñàòåëåé. Èì ïîñâÿùåíû è ñòàòüè â ñòàðûõ ñïðàâî÷íûõ èçäàíèÿõ.

Íàïðèìåð, â “Íîâîì ýíöèêëîïåäè÷åñêîì ñëîâàðå” Áðîêãàóçà è Ýôðîíà, èçäàííîì â êîíöå XIX âåêà, îòìå÷àëîñü, ÷òî ó ìåäåëÿíîê îãðîìíàÿ ãîëîâà è ìîãó÷èå ÷åëþñòè, èç êîòîðûõ “íèæíÿÿ âûäàåòñÿ âïåðåä, ÷òî äàåò ñîáàêå äûøàòü, íå ðàçæèìàÿ çóáîâ, êîãäà îíà âîïüåòñÿ â çàòðàâëåííîå åþ æèâîòíîå”.

À â “Ðóññêîì ýíöèêëîïåäè÷åñêîì ñëîâàðå” Í. Áåðåçèíà óòâåðæäàëîñü, ÷òî “ìåäåëÿíêè ïîõîæè íà áóëüäîãîâ”. Êîíå÷íî, èìåëèñü â âèäó áóëüäîãè òîãî âðåìåíè, à íå ñîâðåìåííûå.

Åñòü èíôîðìàöèÿ î ìåäåëÿíàõ è â “Òîëêîâîì ñëîâàðå æèâîãî âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà” Â. Äàëÿ: “ÌÅÄÅËßÍÑÊÀß ÑÎÁÀÊÀ, ìåäåëÿíêà, æ., îäíà èç ñàìûõ êðóïíûõ ïîðîä: áîëüøåãîëîâàÿ, òóïîðûëàÿ, ãëàäêîøåðñòàÿ; ñòàòÿìè íàïîìèíàåò áóëüäîãà”.

Íî òî, ÷òî íà ãðàíèöå XIX-XX âåêîâ êàçàëîñü ïðèâû÷íûì è åñòåñòâåííûì, íà ãðàíèöå XX-XXI âåêîâ ñòàëî ìàëîèçâåñòíûìè ñòðàíèöàìè ðîññèéñêîé êèíîëîãèè.

Ïóòü ê ìåäåëÿíèíó íà÷èíàåòñÿ ñî ñáîðíèêà “Ìîñêîâñêàÿ ñòàðèíà. Âîñïîìèíàíèÿ ìîñêâè÷åé ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ”, èçäàííîãî â Ìîñêâå â 1989 ãîäó.  íåì áûëè íàïå÷àòàíû ìåìóàðû Ï. È. Áîãàòûðåâà, âçÿòûå èç èëëþñòðèðîâàííîãî ïðèëîæåíèÿ ê ãàçåòå “Ìîñêîâñêèé ëèñòîê” (1906-1907 ã.ã.).

Ó îòöà Áîãàòûðåâà áûëà “çâåðèíàÿ òðàâëÿ”, íàõîäèâøàÿñÿ íåäàëåêî îò Ðîãîæñêîé çàñòàâû, ãäå îí äåðæàë ìåäåëÿí. Âîò êàê îïèñûâàë ýòèõ óäèâèòåëüíûõ ñîçäàíèé àâòîð: “Ìåäåëÿíñêèå ñîáàêè áûëè ãðîìàäíû; îò óøåé äî õâîñòà ñåìü ÷åòâåðòåé â äëèíó, àðøèí è ïîëòîðà âåðøêà ðîñòó è äî ñåìè ïóäîâ âåñó (125 ñì, 78 ñì, 112 êã – àâò.). Áûëè ñîáàêè, íî ýòî, êîíå÷íî, èñêëþ÷åíèå, êîòîðûå â îäèíî÷êó âàëèëè ìåäâåäÿ”.

Îäíà èç èñòîðèé, ðàññêàçàííûõ Áîãàòûðåâûì, ïîðàæàëà âîîáðàæåíèå. Ðàçúÿðåííûé áûê âûðâàëñÿ èç çàãîíà è íàïðàâèëñÿ íà Âëàäèìèðñêèé òðàêò, ãäå â ýòî âðåìÿ øåë “êàçåíûé” îáîç, ñîïðîâîæäàâøèéñÿ ñîëäàòàìè.

“Ó íàñ íàõîäèëñÿ “íà ïîêîå” ñòàðûé ïåñ Ëåáåäü – ñëàâíûé â ñâîå âðåìÿ õîäîê â îäèíî÷êó íà ìåäâåäÿ. Îòåö âåëåë ïóñòèòü åãî. Ëåáåäü, òÿæåëî ñòóïàÿ, äîãíàë áûêà è óäàðèë åãî ãðóäüþ â çàä. Ó íåãî áûëà ïðèâû÷êà ïðåæäå óäàðèòü çâåðÿ ãðóäüþ, ñøèáèòü åãî, òàê ñêàçàòü, “ñ ïîçèöèè”, à ïîòîì óæå “âçÿòü”. Òàê îí ïîñòóïèë è òåïåðü. Áûê îò óäàðà òêíóëñÿ ãîëîâîé â ñíåã – óïàë íà êîëåíè è íå ìîã ïîäíÿòüñÿ, òàê êàê Ëåáåäü ñèäåë ó íåãî íà çàòûëêå”. Ïîäîøåäøèå ëþäè íàêèíóëè áûêó íà ðîãà âåðåâêè è ïðèâÿçàëè ê òåëåãå.

Ýòîò ðàññêàç ìû íàïå÷àòàëè â æóðíàëå äëÿ ñîáàêîâîäîâ “Íèêà”, êîòîðûé èçäàâàëè â íà÷àëå äåâÿíîñòûõ ãîäîâ, ñ íåáîëüøèìè ñâîèìè êîììåíòàðèÿìè, è îáðàòèëèñü ê ÷èòàòåëÿì ñ ïðîñüáîé, åñëè ó êîãî-òî åñòü èíôîðìàöèÿ, ïîäåëèòüñÿ åþ ñ ðåäàêöèåé.

Âñêîðå ïðèøåë îòêëèê – ñòàòüÿ îôèöåðà èç Ëåíèíãðàäà Ñåðãåÿ Áîáûðÿ, óâëåêàâøåãîñÿ èñòîðèåé ñîáàêîâîäñòâà. Â íåé ñîäåðæàëèñü èíòåðåñíûå ññûëêè íà óïîìèíàíèÿ â ëèòåðàòóðå î ìåäåëÿíàõ.

Íî îñîáåííî èíòåðåñíûì áûëî íàéäåííîå Ñ. Áîáûðåì ïîäðîáíîå, íàïîìèíàþùåå ñîâðåìåííûå ñòàíäàðòû, îïèñàíèå ïîðîäû, ñîñòàâëåííîå â 1914 ãîäó âèäíûì êèíîëîãîì òîãî âðåìåíè Â. Ïðèêëîíñêèì:

“Ãîëîâà: îãðîìíàÿ, ñ ñèëüíî ðàçâèòûì ÷åðåïîì ïðè øèðîêîì ëáå è ñëîíîîáðàçíîì çàòûëêå; ïåðåëîì ëáà çàìåòåí, íî íå òàê ñèëüíî âûðàæåí, êàê áûâàåò ó ñåíáåðíàðà; ìîðùèíû íà ëáó è íà ùåêàõ, â îñîáåííîñòè ïðè îïóñêàíèè ãîëîâû.

Ìîðäà: øèðîêàÿ, êîðîòêàÿ, òóïàÿ è ãëóáîêàÿ, ñ ñèëüíî îòâèñëûìè ãóáàìè (áðûëÿìè). Ïðàâèëüíûé ïðèêóñ ó ñîáàê – êëåùåîáðàçíûé (“íà ïåðåäíèõ ðåçöàõ çóá äîëæåí ïîïàäàòü íà çóá”).

Íîñ: î÷åíü øèðîêèé ñ õîðîøî ðàçâèòûìè íîçäðÿìè.

Ãëàçà: òåìíûå, ó ñâåòëîîêðàøåííûõ ñîáàê ñâåòëî-æåëòûå, “íà êðîâÿõ”, ñ íàâèñøèìè áðîâÿìè; âûðàæåíèå çëîáíîå è ñòðàøíîå. Óøè: ñðåäíåé âåëè÷èíû, ïëîòíî ïðèëåãàþùèå ê ãîëîâå è íå ñëèøêîì âûñîêî ïîñòàâëåííûå. Ïîðî÷íûìè ñ÷èòàëèñü óøè “íà õðÿùàõ” è çàêëàäûâàþùèåñÿ íàçàä, èáî ýòî ñâèäåòåëüñòâîâàëî î ïðèìåñè äîãà.

Øåÿ: äîâîëüíî êîðîòêàÿ, î÷åíü ìóñêóëèñòàÿ è î÷åíü îáúåìèñòàÿ, ñ ñèëüíûì çàòûëêîì è î÷åíü ñèëüíî ðàçâèòûì âèñÿ÷èì ïîäãðóäêîì.

Ïëå÷è: îêðóãëåííûå, î÷åíü øèðîêèå è ìóñêóëèñòûå; î÷åíü ñèëüíûå ýêçåìïëÿðû áûâàþò ñ êîñûìè êàê ó áóëüäîãà ïëå÷àìè.

Ãðóäü: øèðîêàÿ è ãëóáîêàÿ.

Ñïèíà: êðåïêàÿ, ñ ÷ðåçâû÷àéíî ñèëüíûì êðåñòöîì è øèðîêîé õîëêîé.

Íîãè: ïåðåäíèå è çàäíèå øèðîêî ïîñòàâëåíû, ïðè÷åì ïåðåäíèå áîëüøåé ÷àñòüþ ëó÷êîâàòûå; çàäíèå ñ ñèëüíûìè ðû÷àãàìè áåç ïðèáûëîãî (“âîë÷üåãî”) ïàëüöà; ëàïû áîëüøèå è ñèëüíûå.

Õâîñò: î÷åíü ñèëüíûé è äëèííûé, íèçêî ïîñàæåííûé, ïðè âîçáóæäåííîì ñîñòîÿíèè ñîáàêè âûñîêî íå ïîäíèìàåòñÿ, à â ñïîêîéíîì ñîñòîÿíèè âñåãäà îïóùåííûé.

Êîñòü è âñå ñëîæåíèå ñîáàêè íåîáûêíîâåííî ìàññèâíûå.

Øåðñòü: êîðîòêàÿ, ãóñòàÿ, ïëîòíàÿ, ãðóáàÿ, çèìîþ ñ ïëîòíûì ïîäøåðñòêîì; øåðñòü íà øåå è õâîñòå íåñêîëüêî äëèííåå.

Ìàñòü: âñåõ îêðàñîâ, íå èñêëþ÷àÿ ÷åðíîãî è ïåñòðîãî (÷óáàðîãî), íî ïðåäïî÷òèòåëüíî îêðàñ ñåðûé ñ ïîäïàëèíàìè (âîë÷èé), áëàíæåâûé

(ãîðîõîâûé) ñ òåìíîé ìîðäîé, áîëåå òåìíîîêðàøåííîé ñïèíîé è ñåðîîêðàøåííûì õâîñòîì; òåìíî- è ñâåòëî-ðûæàÿ, òåìíî-áóðàÿ ñ ïîäïàëèíàìè è ïð. Ïðè ýòîì âåçäå äîïóñòèìû áåëûå îòìåòèíû.

Ðîñò: ÷òî êàñàåòñÿ âåëè÷èíû ìåäåëÿíîâ, òî ÷åì îíè êðóïíåå è äëèííåå, òåì öåííåå. Ïðè÷åì ïîä âåëè÷èíîþ íå íóæíî ïîäðàçóìåâàòü òî, ÷òîáû ìåäåëÿí áûë íà âûñîêèõ íîãàõ, êîòîðûå ïðèáàâëÿåò ñîáàêå ðîñò, íî äåëàþò åå ãîëåíàñòîþ. Íàïðîòèâ, ìåäåëÿí äîëæåí áûòü ïðèçåìèñò, êîðåíàñò, è ïðîïîðöèîíàëüíî òóëîâèùó ñêîðåå íà íèçêèõ íîãàõ. Ââèäó ýòîãî ê ìåäåëÿíó â îòíîøåíèè ê åãî êîíñòèòóöèè âåðíåå ïðèìåíèòü âûðàæåíèÿ “êðóïíåå”, “ìàññèâíåå”, íî íå âûøå ðîñòîì. Ïîýòîìó ìåäåëÿí, åñëè îí è î÷åíü âåëèê, òî âñå æå â ñðàâíåíèè ñî ñâîèì òóëîâèùåì è ãëóáèíîþ åãî îí äîëæåí áûòü ñêîðåå íà íèçêèõ íîãàõ”.

Ïî âîñïîìèíàíèÿì ñîâðåìåííèêîâ, èñïîëüçîâàëèñü ìåäåëÿíû â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ òðàâèëüíîé îõîòû, ÷åìó ñïîñîáñòâîâàëè âíóøèòåëüíûå ðàçìåðû, íåîáû÷àéíàÿ ñèëà è îòâàãà ýòèõ ñîáàê. Ïðè ýòîì ìåäåëÿíå íå áûëè çëîáíûìè, èõ ñ÷èòàëè óìíûìè è î÷åíü ïðèâÿç÷èâûìè ê ñâîåìó õîçÿèíó.

Ìàãèñòð âåòåðèíàðíûõ íàóê Ë. Áóññå â êíèãå “Ñîáàêà â ãëàâíûõ è ïîáî÷íûõ åå ïîðîäàõ” îòìå÷àë, ÷òî ìåäåëÿíñêèå ñîáàêè îáëàäàþò òàêîé æå îäíîñòîðîííîñòüþ, êàê è âñå âîîáùå áîëüøèå ñîáàêè: îíè ëþáÿò ïîêîé è ïîçâîëÿþò èãðàòü ñ ñîáîþ ìàëåíüêèì ñîáà÷êàì, – äî òåõ ïîð, ïîêà òå íå âûâåäóò èõ èç òåðïåíèÿ.

Îòêóäà ïîÿâèëàñü íà Ðóñè ýòà ïîðîäà? Íà ýòîò ñ÷åò ñóùåñòâîâàëî íåñêîëüêî âåðñèé.  “Íîâîì ýíöèêëîïåäè÷åñêîì ñëîâàðå” Áðîêãàóçà è Ýôðîíà óòâåðæäàëîñü, ÷òî ìåäåëÿíñêèå ñîáàêè ïðîèçîøëè îò äðåâíèõ àññèðèéñêèõ è åãèïåòñêèõ ñîáàê, êîòîðûå åùå â äðåâíèå âåêà ïðîíèêëè ñíà÷àëà â Ãðåöèþ, ïîòîì íà Àïïåíèíñêèé ïîëóîñòðîâ, à ïîòîì ðàñïðîñòðàíèëèñü ïî âñåé Åâðîïå.

Ë. Áóññå óòâåðæäàë, ÷òî ìåäåëÿíå ÿâëÿëèñü èñêîííî áðèòàíñêîé ïîðîäîé, êîòîðàÿ ïîïàëà â Åâðîïó âî II âåêå, êîãäà Áðèòàíèÿ áûëà çàâîåâàíà Ðèìñêîé èìïåðèåé, – ðèìëÿíå, “íàøåäøè òàì ýòó ïîðîäó, ñòàðàëèñü ðàçâîäèòü åå”.

Ïî îáåèì ýòèì âåðñèÿì íàçâàíèå “ìåäåëÿíñêèå”, à èíà÷å “ìåäèîëàíñêèå”, ïðîèçîøëî îò ñòàðèííîãî íàçâàíèÿ ãîðîäà Ìèëàí – Ìåäèîëàí.

Â. Ïðèêëîíñêèé æå âîçðàæàë ïðîòèâ óòâåðæäåíèÿ îá èòàëüÿíñêîì ïðîèñõîæäåíèè ìåäåëÿí, “òàê êàê â ýòîì ñëó÷àå â Èòàëèè îíè èìåëèñü áû, èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, îñòàâèëè ïîñëå ñåáÿ êàêèå ëèáî ðàñîâûå ñëåäû, èëè õîòÿ áû âîñïîìèíàíèÿ. Ýòîãî íåò, è âîîáùå çà ãðàíèöåé î íåé ïðåäñòàâëåíèÿ íå èìåþò, ñ÷èòàÿ åå ðóññêîé”.

Èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ î ìåäåëÿíàõ íàì óäàëîñü íàéòè ó Ë. Ï. Ñàáàíååâà. Îí ñ÷èòàë, ÷òî ìåäåëÿíêà – ýòî “ðóññêèé âàðèýòåò ìîëîññîâ”.

Ñóäÿ ïî ñîáðàííîé íàìè èíôîðìàöèè, ìåäåëÿíå áûëè âûâåäåíû â äîìîíãîëüñêîé Ðóñè. Âîçìîæíî, îäíèì èç èõ ïðàðîäèòåëåé ñòàëè ìîëîññû, ïðèâåçåííûå èç Èòàëèè. Îíè ìîãëè ñêðåñòèòüñÿ ñ ëîøüèìè ñîáàêàìè, êîðåííûìè ðóññêèìè âîëêîïîäîáíûìè ïñàìè, èìåâøèìè îñòðûå óøè, ñóõèå ìîðäû è ãóñòóþ øåðñòü – òèïà ñîâðåìåííûõ ëàåê. Èõ èçîáðàæåíèÿ åñòü íà ôðåñêàõ íà ëåñòíèöàõ Ñîôèéñêîãî ñîáîðà â Êèåâå, ñîîðóæåííîãî ßðîñëàâîì Ìóäðûì.

Ñêîðåå âñåãî, ìåäåëÿí íå âûâîäèëè ñïåöèàëüíî. Ñîáàêè, æèâøèå íà ïñàðíÿõ, èíîãäà èìåëè âîçìîæíîñòü ñêðåùèâàòüñÿ ìåæäó ñîáîé. Ïîíÿòíî, ÷òî êðóïíûå ñîáàêè ìîãëè ñêðåùèâàòüñÿ òîëüêî ñ êðóïíûìè. Êîðîòêîøåðñòíûå ìîëîññû â ñî÷åòàíèè ñ ãóñòîøåðñòíûìè àáîðèãåííûìè ñîáàêàìè è ìîãëè äàòü ïîòîìñòâî, êîòîðîå ëåãëî â îñíîâó íåñêîëüêèõ ëåãåíäàðíûõ ðóññêèõ ïîðîä.

Áîëåå ëåãêèå, îñòðîìîðäûå ïîòîìêè äàëè íà÷àëî ñòàðèííûì ðóññêèì ãîí÷èì è òîìó ïîäîáíûì ïîðîäàì, èñïîëüçîâàâøèìñÿ äëÿ ãîíà çâåðÿ. À áîëåå òÿæåëûõ ïñîâ ñ êîðîòêîé øèðîêîé ìîðäîé è áóëüäîæüèì ñêëàäîì êîñòÿêà èñïîëüçîâàëè äëÿ òðàâëè. Ïðè ýòîì âûæèâàëè è äàâàëè ïîòîìñòâî òîëüêî ñàìûå ìîãó÷èå ñîáàêè, – îíè è òðàíñôîðìèðîâàëèñü â ïîðîäó, íàçâàííóþ ìåäåëÿíñêîé.

Âîçìîæíî, îäíàêî, ÷òî ôîðìèðîâàíèå íîâîé ïîðîäû ïðîèñõîäèëî íå çà ñ÷åò ñêðåùèâàíèé ìîëîññîâ, à çà ñ÷åò ìîäèôèêàöèîííîé èçìåí÷èâîñòè ïîðîäû – èçìåíåíèé, âûçâàííûõ âëèÿíèåì âíåøíåé ñðåäû, êîòîðûå çàêðåïëÿëèñü â ïîòîìñòâå. Âåäü â íàøåì ñóðîâîì êëèìàòå êîðîòêîøåðñòíûì ñîáàêàì âûæèòü áûëî òðóäíî.

Í. Èëüèí â ñâîåé êíèãå “Ãåíåòèêà è ðàçâåäåíèå ñîáàê” ïèñàë:

“Èçâåñòíû èçìåíåíèÿ øåðñòíîãî ïîêðîâà, íàáëþäàþùèåñÿ ó ñîáàê ïðè ïåðåâîçå èõ èç îäíîãî êëèìàòà â äðóãîé. Ê ñîæàëåíèþ, ïðèõîäèòñÿ îòìåòèòü, ÷òî äàëåêî íå âñå èç ñîîáùàåìûõ ñâåäåíèé îáëàäàþò äîñòàòî÷íîé äîêàçàòåëüíîñòüþ ââèäó äàâíîñòè è íåòî÷íîñòè ñäåëàííûõ íàáëþäåíèé; ïîýòîìó ñëåäóåò ñ áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ îòíîñèòüñÿ ê ýòèì äàííûì.

Íåìåöêèé ó÷åíûé Êåëëåð ñîîáùàåò, ÷òî äëèííîøåðñòíûå (òèáåòñêèå) ãèìàëàéñêèå äîãè òåðÿþò ñâîþ äëèííóþ øåðñòü è ñòàíîâÿòñÿ êîðîòêîøåðñòíûìè ïðè ïåðåâîçå èç õîëîäíîé îáëàñòè Ãèìàëàåâ â òåïëûé êëèìàò Èíäèè. Òî æå ñàìîå ÿêîáû íàáëþäàåòñÿ ïðè ïåðåâîçå òèáåòñêèõ äîãîâ â Êàøìèð.

Íàîáîðîò ñîáàêè, ïðèâåçåííûå â áîëåå ñóðîâûé êëèìàò, íàïðèìåð â Ïàìèð, ïîêðûâàþòñÿ ãóñòîé ïóøèñòîé øåðñòüþ”.

ïîëüçó ýòîé ãèïîòåçû ñâèäåòåëüñòâóåò åùå è òî, ÷òî ôîðìà ÷åðåïà, êîñòÿê è ò.ï. ïðèçíàêè âûäàþò â íåì òèïè÷íîãî ìîëîññà, â òî âðåìÿ, êàê ïðèìåñü ëàéêîïîäîáíîé ñîáàêè ñäåëàëà áû åãî áîëåå ëåãêèì, ñ ìåíåå òÿæåëîé ãîëîâîé, ñ íåñêîëüêî èíûì òèïîì êîñòÿêà.

Òàê èëè èíà÷å, íî óæå ê XVI âåêó ìåäåëÿíå ñòàëè îäíîé èç ñàìûõ óâàæàåìûõ ðîññèéñêèõ ïîðîä ñîáàê. Îíè ñîäåðæàëèñü â öàðñêèõ çâåðèíöàõ, íà ïñàðíÿõ êíÿçåé è áîÿð.

Îäèí èç öàðñêèõ çâåðèíöåâ, ïîìåùàâøèéñÿ îêîëî Êðåìëÿ, íà Êðàñíîé ïëîùàäè, ñóùåñòâîâàë ïðè öàðÿõ Èâàíå Ãðîçíîì, Ôåäîðå Èâàíîâè÷å è Áîðèñå Ãîäóíîâå. Âîò êàê îïèñûâàëè åãî ïîëíîìî÷íûå ïîñëû îò ïîëüñêîãî êîðîëÿ ê ðóññêîìó öàðþ â 1671 ãîäó (öèòèðóåòñÿ ïî ðåôåðàòó À. Â. Øàðãèíà “Èñòîðèÿ Çîîïàðêà”):

“Ìåñÿöà ôåâðàëÿ â 14-é äåíü ïî ìèëîñòè öàðñêîãî Âåëè÷åñòâà áûëè ñàìè íà ïîòåøíîì äâîðå, íàðî÷íî ê òîìó ïðèñòðîåííûì íà ïîðÿäî÷íîì ìåñòå, ó êîòîðîãî ïñàðíÿ íà îñîáîì, ãîðàçäî çàáîðîì óêðåïëåííîì äâîðå, ðàçíûå íà ðàçíûõ çâåðåé ïîñòðîåííûå çàòâîðû, âñÿêîìó çâåðþ äâà çàòâîðà, äàáû òåì áåçîïàñíåå, â îäíîì çàòâîðèâ, â äðóãîì äîçèðàòåëü âû÷èñòèë è çâåðü ìîã ãäå ïåðåõîäèòü… Ïîñëå ìåäâåäÿ îáûêëîãî èç ëàðà ïñàðè Öàðñêîãî âåëè÷åñòâà âûãíàòü õîòåëè… ïî äâà ïñà ìåäåëÿíñêèõ, êîòîðûõ áûëî ìíîæåñòâî, è áîðçûõ íà íåãî ïóùàëè, êîòîðûå ñ íèì êîëèêî ÷àñîâ íà ïåðåìåíàõ ëîìàëèñÿ”.

Öàðñêèå îõîòû ïîïîëíÿëèñü çà ñ÷åò ïðèîáðåòåíèÿ, à èíîãäà äàæå è èçúÿòèÿ ëó÷øèõ ñîáàê ó íàñåëåíèÿ.  1619 ãîäó öàðü Ìèõàèë Ôåîäîðîâè÷ îòïðàâëÿåò â Ãàëè÷, ×óõëîìó, Ñîëèãàëè÷, Ñóäàé, Êîëîãðèâ è íà Óíæó äâóõ îõîòíèêîâ è òðåõ êîííûõ ïñàðåé “ñ íàêàçîì áðàòü â òåõ ìåñòàõ ó âñÿêèõ ëþäåé ñîáàê áîðçûõ, ãîí÷èõ, ìåäåëÿíñêèõ è ìåäâåäåé”.

Ñòîèëè ìåäåëÿíû äîâîëüíî äîðîãî.  1833 ãîäó äëÿ öàðñêîé îõîòû áûëè êóïëåíû äâå ìåäåëÿíñêèå ñîáàêè ïî 100 ðóáëåé è ÷åòûðå ïî 320 ðóáëåé – äåíüãè ïî òåì âðåìåíàì íåìàëûå.

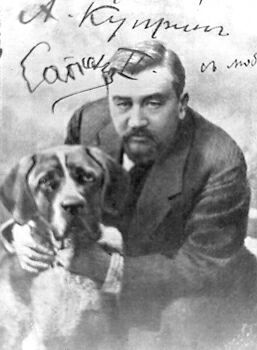

Î õàðàêòåðå ñîáàê ýòîé ïîðîäû ìîæíî ñóäèòü ïî òîìó, êàê èõ èñïîëüçîâàëè. Â. Ïðèêëîíñêèé îòìå÷àåò, ÷òî ìåäåëÿí “íà öåïè ñòðàøíî çëîáåí è, áóäó÷è ïðèòðàâëåííûì, çëîáåí íà âñÿêîãî çâåðÿ è âñÿêîå æèâîòíîå”.  ðàññêàçå Àëåêñàíäðà Êóïðèíà “Ìûñëè Ñàïñàíà î ëþäÿõ, æèâîòíûõ, ïðåäìåòàõ è ñîáûòèÿõ”, íàïèñàííîì ïîä âïå÷àòëåíèåì îò îáùåíèÿ ñ ñîáñòâåííûì, íå öåïíûì, à ñîäåðæàâøèìñÿ â äîìå, ïñîì, âçÿòûì, êñòàòè, èç ïñàðíè âåëèêîãî êíÿçÿ Ìèõàèëà, ìåäåëÿíèí – áëàãîðîäíûé, ñïîêîéíûé, î÷åíü óìíûé ïåñ.

Ðàññêàç, îïóáëèêîâàííûé â æóðíàëå “Íàøè ñîáàêè” â 1914 ãîäó, îá îõîòíè÷üåì ïîâèãå ìåäåëÿíèíà Ïîëêàíà è êîðûòíè÷åãî èìïåðàòîðñêîé ïñîâîé îõîòû Íèêîëàÿ Áàðàíîâà, ñâèäåòåëüñòâóåò îá óäèâèòåëüíîé îòâàãå ýòèõ ïñîâ – îíè áåç êàêèõ ëèáî êîëåáàíèé âñòóïàëè â ñõâàòêó ñ ìåäâåäåì äàæå îäèí íà îäèí.

îáùåì, õàðàêòåð ìåäåëÿí ìîæíî îïðåäåëèòü êàê ñâèðåïûé, îòâàæíûé è â òî æå âðåìÿ ñïîêîéíûé, óðàâíîâåøåííûé.

Âåëèêîëåïíûå ôèçè÷åñêèå è ïñèõè÷åñêèå êà÷åñòâà ýòîé ïîðîäû áûëè íàñòîëüêî ïðèâëåêàòåëüíûìè, ÷òî ìåäåëÿí èñïîëüçîâàëè äëÿ âûâåäåíèÿ äðóãèõ ðîññèéñêèõ îõîòíè÷üèõ ïîðîä.

Ñàáàíååâ â êíèãå “Ñîáàêè îõîòíè÷üè, êîìíàòíûå è ñòîðîæåâûå. Êíèãà I. Ëåãàâûå” ïèñàë: “ ýòî âðåìÿ (20-å ãîäû XIX âåêà – àâò.) íà÷èíàþò ïîÿâëÿòüñÿ ðóññêèå ïîðîäû, îòâåäåííûå îò ñêðåùèâàíèÿ íåìåöêèõ è ôðàíöóçñêèõ áðàêîâ ìåæäó ñîáîþ, ñ ìåäåëÿíñêèìè è ãîí÷èìè. Òàêîâû ïóøêèíñêèå, îðëîâñêèå, ïîçäíåå ìàðêëîâñêèå è êóðëÿíäñêèå ëåãàâûå”.

À â ïîñëåäíèõ ãëàâàõ ýòîãî òðóäà, êîòîðûå áûëè îïóáëèêîâàíû Ñàáàíååâûì â æóðíàëå “Ïðèðîäà è îõîòà” â 1899 ãîäó, îí ñîîáùàë, ÷òî ïîäìåñü êðîâè ìåäåëÿí, “íåñîìíåííî áûëà â ñòàðèííûõ ðóññêèõ ãîí÷èõ: åå íèñêîëüêî íå îòðèöàþò áîëüøèíñòâî ñòàðûõ ïñîâûõ îõîòíèêîâ”.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX âåêà ìåäåëÿíå ñòàëè ïîñòåïåííî èñ÷åçàòü. Îäíîé èç ïðè÷èí ïîñëóæèëî òî, ÷òî ñ îòìåíîé êðåïîñòíîãî ïðàâà ñîäåðæàíèå áîëüøèõ ïñàðåí ìíîãèì ïîìåùèêàì ñòàëî íå ïî êàðìàíó.

Íî ãëàâíûì óäàðîì ïî ïîðîäå ñòàëî çàïðåùåíèå â Ðîññèè âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX âåêà çâåðèíîé òðàâëè – îñíîâíîé îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ ïîðîäû. Ýòî ïðîèçîøëî, ïî âîñïîìèíàíèÿì Ï. È. Áîãàòûðåâà, â 1866 èëè â 1868 ãîäó.

Ìåäåëÿí ñòàëè èñïîëüçîâàòü â îñíîâíîì êàê ñòîðîæåâûõ – “öåïíûõ” – ïñîâ. Èç-çà îòñóòñòâèÿ “åñòåñòâåííîãî îòáîðà” ïîðîäà ñòàëà âûðîæäàòüñÿ. Ïðîèçîøëî òî æå, ÷òî áûâàåò îáû÷íî ñ ëþáîé ðàáî÷åé ñîáàêîé, åñëè îíà íå íàõîäèò îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ – ýòîò ïðîöåññ õîðîøî çíàêîì âñåì, êòî íàáëþäàë òàê íàçûâàåìûõ “äèâàííûõ” ñîáàê ñëóæåáíûõ èëè îõîòíè÷üèõ ïîðîä.

Ýòîò ïðîöåññ ìîæíî áûëî çàòîðìîçèòü ãðàìîòíîé ñåëåêöèåé, íî ëþáèòåëè ìåäåëÿí ñïîõâàòèëèñü ñëèøêîì ïîçäíî – âûäàþùèåñÿ ïðåäñòàâèòåëè ïîðîäû óæå èñ÷åçëè. Äà è ïðåäñòàâëåíèÿ íàøèõ ñîáàêîâîäîâ î ñåëåêöèè áûëè íå âïîëíå ïðàâèëüíûìè.  íà÷àëå XX âåêà áûëè ñäåëàíû ïîïûòêè ñîõðàíèòü ïîðîäó, ìåòèçèðóÿ ìåäåëÿí ñ ìàñòèôàìè è êîðîòêîøåðñòíûìè ñåíáåðíàðàìè – ôàêòè÷åñêè, ýòî îêàçàëîñü òðàãè÷åñêîé îøèáêîé, îêîí÷àòåëüíî ïîãóáèâøåé ïîðîäó.

Âîçìîæíî, ÷òî åå ìîæíî áûëî áû õîòÿ áû ÷àñòè÷íî èñïðàâèòü è ñïàñòè óíèêàëüíûå êðîâè, íî íà÷àëàñü âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, çàòåì ðåâîëþöèÿ – è ìåäåëÿíå îêîí÷àòåëüíî èñ÷åçëè, êàê, âïðî÷åì, ìíîãèå äðóãèå èíòåðåñíåéøèå ðîññèéñêèå ïîðîäû ñîáàê.

Åñëè íàçâàíèå ìåäåëÿí âñòðå÷àåòñÿ â ïðîèçâåäåíèÿõ ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé XIX-XX âåêîâ, òî èõ èçîáðàæåíèé ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü. Íàì èçâåñòíû òîëüêî ðèñóíîê ìåäåëÿíèíà, îïóáëèêîâàííûé â æóðíàëå “Ïðèðîäà è îõîòà” çà 1889 ãîä, ¹9, – îí âîøåë â ðåïðèíòíîå èçäàíèå êíèãè Ë. Ï. Ñàáàíååâà “Ñîáàêè îõîòíè÷üè. Áîðçûå è ãîí÷èå”, – è ôîòîãðàôèÿ Àëåêñàíäðà Êóïðèíà ñ ìåäåëÿíñêîé ñîáàêîé, îïóáëèêîâàííàÿ â 9 òîìå åãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé – íà íåé âèäíà òîëüêî ãîëîâà ïñà.

Ïî ìàòåðèàëàì: Öèêë “Óøåäøèå â âåêà”

Источник