Все финские породы собак

Эту породу еще иногда называют “финская лопарская лайка” или “лапландский шпиц“. Лопари (их же еще называют саамы или лапландцы) – старинный народ, проживавший в районе Скандинавии, нынешней Карелии, единственный в Европе занимавшийся кочевым скотоводством. Про них интересно и познавательно можно прочитать не выходя из Дзена: https://zen.yandex.ru/media/history_world/lopari-kto-takie-5b28b6fca052b200a9a588bb

Сейчас основное поголовье лаппхундов, как видно даже из названия, живет в Финляндии и сопредельных странах. Финляндия же считается страной-оригинатором стандарта, то есть, именно финны регистрировали официально эту породу.

Финские кинологи считают, что это – одна из самых древних из сохранившихся до наших дней пород. Этот яркий представитель арктических шпицеобразных пастушьих собак, по их мнению, существует уже 5000 лет – столько же, сколько существуют одомашненные олени. Но окончательно внешний вид финского лаппхунда, такой, каким мы его видим сейчас, сформировался примерно в XVI в.

Итак, если попытаться описать как выглядит эта собака, то лаппхунд — это крепкая собака чуть ниже среднего роста (идеальным считается рост кобелей 49см и сук – 44см), с очень плотной, обильной и длинной шерстью, которая позволяет работать в условиях Арктики. Что касается окраса, то стандарт породы говорит об этом так: ” Все окрасы разрешены. Основной цвет должен быть доминирующим. Другие цвета, кроме основного цвета, могут присутствовать на голове, шее, груди, нижней стороне тела, на лапах и на хвосте “. Кобели этой породы, как львята, украшены пышной гривой. Голова у этой породы собак довольно широкая. Овальные, красивой формы, глаза лаппхунда должны иметь дружелюбное выражение «плюшевого медвежонка». Именно это выражение финны считают “визитной карточкой” породы.

Стандарт породы определяет одинаково порочным как агрессию у этих собак, так и трусость. Оно и понятно: не может быть пастушья собака ни агрессивной, ни неуверенной в себе. Как все представители пастушьих, это собаки с достаточно независимым характером, требующие значительного выгула. Несмотря на всю их неприхотливость, им, конечно, лучше подойдет содержание в частном доме, на улице: богатая шуба лаппхундов тогда будет выглядеть очень роскошно! Те же, кто пытается содержать лаппхундов в квартире, часто жалуются на проблемы с шерстью и кожей, а также на затяжную линьку. Что и понятно: веками и поколениями эти собаки жили в суровых северных условиях.

Финскому лапхунду, как большинству непопулярных, немодных пород в собачьем мире, свойственно хорошее здоровье (наследственные породные заболевания пока не выявлены), отличная психика и обучаемость: собаки этой породы отлично показывают себя в аджилити и фристайле.

Разделение, свойственное многим современным породам на “шоу” и “рабочее” поголовье, у финских лаппхундов на сегодняшний день отсутствует, и в массе своей сегодняшнее мировое поголовье (весьма немногочисленное – это редкие собаки) выглядит очень типичным. Несмотря на свой некрупный размер, это сильные, выносливые собаки, хорошо приспособленные для выполнения той или иной пастушьей работы. Подавляющее большинство финских лаппхундов живет в странах Скандинавии: там эти собаки весьма популярны. В российских шоу-рингах финских лаппхундов можно увидеть, пожалуй, только на самых крупных выставках, типа “России” или “Евразии”.

Нравится наш Дзен? Ставьте лайк, подписывайтесь! Мы приготовили для вас еще много полезного и интересного!

Источник

Они приспособлены к жизни в холодном климате, управляют стадами оленей, возят санные упряжки и охотятся в условиях суровой северной природы. Но главное — согревают людей теплом своих верных сердец.

Финский лаппхунд, или финская лопарская лайка

Вряд ли в старину оленеводы-лопари задумывались, что их многовековые компаньоны, сторожа и помощники — пушистые шпицеобразные собаки — много лет спустя заведут себе паспорта, родословные и станут именоваться сначала лапландскими шпицами, потом лапландскими овчарками, а потом лопарскими лайками.

Породу до начала ХХ века не выводили специально, она — результат естественного отбора и отчасти народной селекции. Эта аборигенная порода свободна от генетических заболеваний, ее представители обладают крепким здоровьем и удивительными рабочими качествами.

Лаппхунды сочетают пастуший и охотничий инстинкты — причем всегда знают, на каких животных можно охотиться, а каких защищать. Именно поэтому они всегда насторожены к чужим и преданно охраняют свою семью: и детей любого возраста, и питомцев, живущих в доме.

Лучшее место жительства для такой собаки — загородный дом с огороженной территорией и возможностью много времени проводить на воздухе: лопарские лайки любят прохладу и при постоянной квартирной жизни линяют не сезонно, а круглый год.

ФАКТ. «Фирменное» отличие лаппхунда — ласковый кроткий детский взгляд: это настоящие собаки-улыбаки, причем особенно ярко это качество выражено у самок, которые значительно мельче самцов: в породе выражен половой диморфизм.

Лопарская оленегонная собака, или лапландский хердер, или лапландский вальхунд

Финны и саамы (лопари) называют этих собак лапландскими вальхундами. Саамские оленеводы используют их в качестве охранников и перегонщиков стад оленей — сейчас же преданных и умных вальхундов все чаще можно видеть просто в качестве компаньонов семей.

Благодаря более вытянутому, чем у лаппхундов, телу и короткой шерсти вальхунды подвижнее и быстрее своих «родственников и коллег».

Характер лапландских хердеров — как раз не нордический: очень живой, но в то же время уравновешенный, они обожают работать и заслуживать внимание и похвалу хозяев, способны принимать самостоятельные решения и мыслить нестандартно.

ФАКТ. Лапинпорокойрами, или порокойрами, то есть оленьими собаками, называли всех собак, которых саамы (лопари) использовали для выпаса оленей, перевозки тяжестей и охраны жилищ.

На иллюстрациях в старинной книге Олафа Магнуса «История северных народов» (1555 год) можно увидеть, что одни собаки — пушистые, коренастые и больше похожи на современных лаппхундов, другие — больше напоминают овчарок и имеют немного растянутый формат тела, позволяющий быстро бегать, вытянутые морды и острые ушки, как у вальхундов. Это дает основание полагать, что уже в средневековье породы развивались как самостоятельные. Однако официально до шестидесятых годов ХХ века лаппхунды и вальхунды считались вариациями одной породы — и лишь с 1966 года признаны отдельными.

Одна из самых охотничьих популярных пород в Финляндии, Швеции, Норвегии и российской Карелии, разработавшей свою ветку этой породы. Рабочие испытания чистокровных финских шпицев — охота по боровой дичи, мелкому пушному зверю, водоплавающей птице и лосю — обязательны только для стран Северной Европы, в которых этих собак используют для охоты на протяжении столетий.

Финский шпиц — страстный охотник с довольно независимым характером, жизнерадостная и незлобивая к людям собака. Признание пришло к этой породе намного раньше, чем к лапландским вальхундам и лаппхундам: в 1892 году, когда был принят первый стандарт породы.

Финские шпицы — очень красивые, яркие, «солнечные» собаки: у них рыжая или золотисто-бурая шерсть, иногда с белой проточиной на груди и маленькими белыми отметинами на лапах, милое задорное выражение мордочки и хвост не просто колечком, а идеальным: слишком тугое или слабое кольцо считаются недостатками.

ФАКТ. С 1979 года финский шпиц — национальная порода Финляндии и один из официальных символов страны.

Карельская медвежья собака, или карельская медвежья лайка

Серьезная собака — охотничья розыскная, специализирующаяся на охоте на крупного зверя: лося, медведя, кабана.

Как и все описанные выше породы, карельская медвежья собака относится к аборигенным, предки которых жили на территории современных Финляндии и Карелии многие столетия. Однако в 1934 году было решено целенаправленно разводить собак этой породы, чтобы улучшить породные качества и получить идеального охотника: мощного, храброго, неутомимого, способного к длительным походам и приспособленного к суровым погодным условиям.

Интересно, что собак этой породы никогда не используют как охранников: обладая злостью по отношению к добыче и другим животным, карельские медвежьи лайки лишены агрессии по отношению к человеку. Бдительность к незнакомцам — да; предупреждение хозяев об опасности — да, но не более.

У этих собак сложный характер, как и у большинства лаек: им нужны ранняя социализация и авторитарный, но справедливый стиль общения, иначе собственное мнение собаки по любому вопросу в конце концов станет проблемой.

Считается, что лучший способ содержания представителя этой породы — вольер и большой выгул в лесу или поле: не менее 3–4 часов в день.

ФАКТ. После Второй мировой войны порода была под угрозой уничтожения, но несколько десятков собак были вывезены из Карелии в Финляндию, где снова началась селекция, а потом порода стала быстро набирать популярность в странах Западной Европы.

Единственная из финских пород, выведенная не на основе местных шпицеобразных собак, а с участием завезенных в Финляндию в XVII–XVIII столетиях английских фоксхаундов (лисьих, или паратых, гончих), английских заячьих гончих (харьеров), немецких и швейцарских гончих, керри биглей и ныне утраченных старинных российских пород гончих. У породы есть вполне официальный «отец-основатель»: некто Таммелин — по профессии то ли ювелир, то ли кузнец, но по призванию явно кинолог и заводчик. Именно он начал селекцию финских гончих около 150 лет назад и добился выдающихся успехов, сделав ставку не на внешность собак, а на их физические возможности (легкость в сочетании с силой, сильнейшее чутье и охотничий инстинкт, выносливость, неутомимость, а также позволяющая работать в глубоком снегу и на льду отлично защищающая собаку шерсть).

И тогда, и сейчас этих собак используют для охоты в основном на зайцев и лисиц, но довольно часто и на другую среднюю и мелкую дичь.

Как и любой охотничьей собаке, финской гончей нужны многочасовые ежедневные прогулки, но эта порода вполне годится и для квартирного содержания, если рядом есть парк или лес, а хозяева располагают временем гулять с питомцем. Дело в том, что дома эти собаки ведут себя спокойно и даже флегматично — но, конечно, если хорошо погуляли.

ФАКТ. Финские гончие окрашены как под копирку, поэтому их легко узнать. Единственный допустимый стандартом окрас — трехцветный: рыжий с черной спиной и белыми пятнами на груди, морде, животе, конце хвоста и конечностях.

Источник

×àñòü 1.

1. Àðòåçèàíî-íîðìàíäñêèé áàññåò.

Ïåðâîå óïîìèíàíèå î êîðîòêîíîãèõ ôðàíöóçñêèõ ãîí÷èõ â ïðîâèíöèè Àðòóà îòíîñèòñÿ ê àâòîðñòâó Æàêà äþ Ôóéó.  ñâîåé êíèãå La Venerie, 1561 ã., îí îïèñûâàë, êàê èñïîëüçîâàë ïîäîáíûõ ñîáàê äëÿ îõîòû íà áàðñóêîâ. Îäíàêî íà ñàìîñòîÿòåëüíûå ïîðîäû áàññåòû ðàçäåëèëèñü ëèøü â XIX âåêå. Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûìè íà òîò ìîìåíò áûëè áàññåòû èç Ýíòåðïðàíüè (êîììóíà íà ñåâåðå Ôðàíöèè, ðåãèîí Íîðìàíäèÿ) è ñîáàêè èç ïèòîìíèêà Ëóèçà Ëàíå, æèâøåãî ïîáëèçîñòè îò Ðóàíà (ñòîëèöà Íîðìàíäèè).  ñðåäå ñîáàêîâîäîâ òîãî âðåìåíè ïåðâûé òèï áûëî ïðèíÿòî íàçûâàòü àðòåçèàíñêèì, à âòîðîé – íîðìàíäñêèì. Àðòåçèàíñêèå ñîáàêè îòëè÷àëèñü ñóõèì òåëîñëîæåíèåì, êîðîòêèìè, íî ïðÿìûìè ëàïàìè – ýòî áûëè ðàáî÷èå áàññåòû, ñïîñîáíûå ïðåñëåäîâàòü äîáû÷ó â òðóäíîïðîõîäèìîé ìåñòíîñòè. Ëóèñ Ëàíå, â ñâîþ î÷åðåäü, ðàçâîäèë íîðìàíäñêèõ áàññåòîâ îòáèðàÿ ñîáàê ïî ýêñòåðüåðó: äëèííûå, ìÿãêèå è çàêðó÷åííûå óøè, òî÷åíûé è áëàãîðîäíûé ïðîôèëü ãîëîâû, îäíàêî ïðàêòè÷åñêè âñå íîðìàíäñêèå ñîáàêè èìåëè äîñòàòî÷íî âûðàæåííûå èñêðèâëåííûå êîíå÷íîñòè, ÷òî íå ïîçâîëÿëî ñîáàêàì áûñòðî ïðîáèðàòüñÿ â êóñòàðíèêå, è äîñòàòî÷íî ôëåãìàòè÷íûé íðàâ, ÷òî óñëîæíÿëî èñïîëüçîâàíèå íîðìàíäñêèõ áàññåòîâ â îõîòå.

Ýòè äâà òèïà ñóùåñòâîâàëè áîê î áîê îêîëî 20 ëåò, îäíàêî äîñòàòî÷íî áûñòðî îõîòíèêè ñòàëè ñìåøèâàòü àðòåçèàíñêèõ è íîðìàíäñêèõ áàññåòîâ. 26 ìàÿ 1889 ãîäà ôðàíöóçñêèì áàññåò-êëóáîì áûëî ïðèíÿòî íîâîå íàçâàíèå äëÿ ñîáàê, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ñìåøåíèÿ äâóõ ïîðîä – áàññåò äÀðòóà. Ëó÷øèì çàâîä÷èêîì è ïðàðîäèòåëåì ñîâðåìåííûõ àðòåçèàíî-íîðìàíäñêèõ áàññåòîâ ïðèíÿòî ñ÷èòàòü Ëåîíà Âåðüå, êîòîðûé îäíèì èç ïåðâûõ, â 1874 ãîäó, íà÷àë ñîâìåñòíîå ðàçâåäåíèå äâóõ ëèíèé áàññåòîâ, ñòàðàÿñü áðàòü ëó÷øåå îò êàæäîé ëèíèè. Ïîñëå íåñêîëüêèõ íå ñëèøêîì óäà÷íûõ ïðåäñòàâëåíèé ñîáàê Âåðüå íà âûñòàâêàõ, ñ 1898 ãîäó îí ïîëó÷àåò òîò òèï ðàáî÷èõ áàññåòîâ, ê êîòîðîìó îí ñòðåìèëñÿ. Óìåðåííî âûñîêîíîãèå, ñîõðàíèâøèå ïðè ýòîì áëàãîðîäíûé ïðîôèëü è êðàñèâûå, çàâåðíóòûå óøè, îáëàäàâøèå õîðîøåé çëîáîé ê çâåðþ, ïîñëåäóþùèå 15 ëåò ñîáàêè Âåðüå óäåðæèâàëè ëèäèðóþùèå ïîçèöèè íà âûñòàâêàõ è ñîðåâíîâàíèÿõ Ôðàíöèè. Òàêæå ïðè ó÷àñòèè Âåðüå â 1910 ãîäó áûë ñîçäàí êëóá ëþáèòåëåé áàññåòà äÀðòóà, à â 1911 ãîäó ïîðîäà ïðèçíàíà â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîé. Ê ñîæàëåíèþ âî âðåìÿ Ïåðâîé Ìèðîâîé âîéíû ñòàÿ Âåðüå ïîëíîñòüþ ïîãèáëà.

ïåðèîä ñ 1924 ïî 1927 ãîäû ñòàíäàðò ïîðîäû ïðåòåðïåâàë ðÿä èçìåíåíèé. Êàê íè ñòðàííî, ïðèíèìàåìûå èçìåíåíèÿ âîçâðàùàëè ïîðîäó ê íîðìàíäñêîìó òèïó, êîòîðûé îáëàäàë áîëåå ýôôåêòíîé âíåøíîñòüþ.  ýòî æå âðåìÿ áûëî óòâåðæäåíî íàçâàíèå àðòåçèàíî-íîðìàíäñêèé áàññåò. Âïðî÷åì, â 1930 ãîäó Ëåîí Âåðüå âûïóñêàåò êíèãó Ñòàíäàðòû äëÿ îõîòíè÷üèõ ïîðîä, â êîòîðîé îïèñûâàëèñü è áàññåò äÀðòóà è àðòåçèàíî-íîðìàíäñêèé áàññåò. Òàì æå, â îïèñàíèè àðòåçèàíî-íîðìàíäñêîãî áàññåòà îí ïèøåò, ÷òî ñîãëàñíî ðåøåíèþ êîìèòåòà áàññåò-êëóáà, àðòåçèàíî-íîðìàíäñêèé áàññåò äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ïåðåõîäíóþ ôîðìó íîðìàíäñêîãî áàññåòà, áåç êàêèõ-ëèáî ïðèçíàêîâ àðòåçèàíñêîãî òèïà.

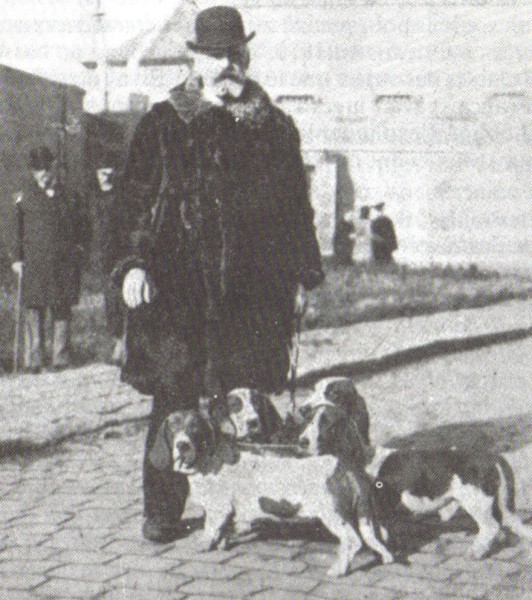

Ëåîí Âåðüå ñî ñâîèìè ñîáàêàìè, 1903 ãîä, Ìîíäèäüå.

des combes du Salepeyssou Ussy (Ôðàíöèÿ),òð¸õöâåòíûé îêðàñ.

Hirma des Varennes du Val de Loire (Ôðàíöèÿ), òð¸õöâåòíûé îêðàñ.

Èç ñòàíäàðòà ïîðîäû î õàðàêòåðå:

Î÷åíü õîðîøåå ÷óòü¸ è âÿçêîñòü íà ñëåäó, ïðåâîñõîäíûé ãîëîñ, ïîçâîëÿåò âëàäåëüöó ýòîé ïîðîäû, íå èìåþùåìó âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàòü áîëüøóþ ñêîðîñòü, íàñëàäèòñÿ îõîòîé. Õàðàêòåð âåñ¸ëûé, î÷åíü ëàñêîâ îò ïðèðîäû.

Àðòåçèàíî-íîðìàíäñêîãî áàññåòà ïðèíÿòî ñ÷èòàòü íåêèì ýòàëîíîì êîðîòêîíîãîé ãîí÷åé – îí íå îáëàäàåò ñûðûì, ðûõëûì ýêñòåðüåðîì ñâîéñòâåííûì ñîâðåìåííîìó áàññåò-õàóíäó, íå èìååò ÷ðåçìåðíî äëèííûõ óøåé è èñêðèâëåííûõ ëàï, ÷òî âñòðå÷àåòñÿ ó ãîëóáîãî ãàñêîíñêîãî áàññåòà, è â òî æå âðåìÿ îñòàåòñÿ èìåííî òèïè÷íûì áàññåòîì ñ ðàñòÿíóòûì êîðïóñîì, à íå êîðîòêîíîãîé ãîí÷åé, êàê èíîãäà îòäåëÿþò îò ãëàäêîøåðñòíûõ áàññåòîâ ãðóáîøåðñòíûõ âàíäåéöåâ è áðåòîíöåâ. Âñ¸ ÷àùå âñòðå÷àåòñÿ â êà÷åñòâå ãîðîäñêîãî êîìïàíüîíà, íåæåëè ðàáî÷àÿ ñîáàêà. Ñ íåäàâíåãî âðåìåíè ðàçâåäåíèå àðòåçèàíî-íîðìàíäñêîãî áàññåòà íà÷àòî â òîì ÷èñëå è â Ðîññèè.

2. Ãîëóáîé ãàñêîíñêèé áàññåò.

Ïåðâûå óïîìèíàíèÿ î ãîëóáîì ãàñêîíñêîì áàññåòå îòíîñÿòñÿ ê 1893 ãîäó, ïðèìåðíî â ýòî æå âðåìÿ äâà áàññåòà ãîëóáî-êðàï÷àòîãî îêðàñà ïî êëè÷êå Cantine è Fanfare ïîïàëè â ïèòîìíèê ïðè çîîëîãè÷åñêîì ñàäå â Ïàðèæå.

Ôàêòè÷åñêè ãîëóáîé ãàñêîíñêèé áàññåò ÿâëÿåòñÿ êîðîòêîíîãèì âàðèàíòîì ãîëóáîé ãàñêîíñêîé ãîí÷åé. Íèçêîðîñëûå ùåíêè èçðåäêà ðîæäàëèñü ñðåäè ïîìåòîâ ñòàíäàðòíûõ ñîáàê, è íåêîòîðûå çàâîä÷èêè îñòàâëÿëè áàññåòîïîäîáíóþ ôîðìó ñâîèõ ãîí÷èõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ èõ â ïåøåé îõîòå, îäíàêî öåëåíàïðàâëåííîå ðàçâåäåíèå íå âåëîñü.

íà÷àëå XX âåêà Àëåí Áóðáîí îáðàòèë âíèìàíèå íà ãàñêîíñêèõ ãîí÷èõ ñ óêîðî÷åííûìè êîíå÷íîñòÿìè è çàíÿëñÿ èõ ðàçâåäåíèåì. Ñåé÷àñ íåëüçÿ ñêàçàòü ñ óâåðåííîñòüþ, ïðèëèâàëàñü ëè ê ãîëóáûì ãàñêîíñêèì áàññåòàì êðîâü êàêèõ-ëèáî äðóãèõ ïîðîä.  îäíèõ èñòî÷íèêàõ óêàçàíî, ÷òî ïî ñâîåé ñóòè ãîëóáîé ãàñêîíñêèé áàññåò ïðîèñõîäèò íàïðÿìóþ îò ñâîèõ áîëåå êðóïíûõ ïðåäêîâ è ïîëó÷åí â ðåçóëüòàòå îòáîðà, â äðóãèõ – ÷òî íà åãî îáëèê ïîâëèÿëè èíûå áàññåòû è ìàëûå øâåéöàðñêèå ãîí÷èå.

Ïåðâàÿ è Âòîðàÿ Ìèðîâûå âîéíû íàíåñëè çíà÷èòåëüíûé óùåðá è òàê íåçíà÷èòåëüíîìó ïîãîëîâüþ ãîëóáûõ ãàñêîíñêèõ áàññåòîâ.  êîíöå 50-ûõ íà÷àëå 60-ûõ ãîäîâ XX âåêà ýíòóçèàñòû ñîáèðàëè ñîáàê ïî âñåé Ôðàíöèè, è â 1968 ãîäó áûë îñíîâàí êëóá ëþáèòåëåé ãîëóáûõ ãàñêîíñêèõ áàññåòîâ.  1970 ãîäó â ïëåìåííîé êíèãå Ôðàíöèè áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî âñåãî 4 ãîëóáûõ ãàñêîíñêèõ áàññåòà, îäíàêî ê 1980 ãîäó èõ ÷èñëåííîñòü âûðîñëà äî 200 îñîáåé.

Ñîáàêè Àëåíà Áóðáîíà Calypso and Ripaille, 1912 ãîä.

Inaya des vallées longeronnaises (Ôðàíöèÿ), ãîëóáî-÷àëûé ñ ïîäïàëîì, åäèíñòâåííûé îêðàñ, äîïóñòèìûé â ïîðîäå.

Marguerite des vallées longeronnaises (Ôðàíöèÿ).

Èç ñòàíäàðòà ïîðîäû î õàðàêòåðå:

Àêòèâíûé, ïðîâîðíûé è î÷åíü ïîäâèæíûé è òåìïåðàìåíòíûé. Ñ îòëè÷íûì ÷óòüåì, î÷åíü ñòàðàòåëüíûé â ñâî¸ì òèïå îõîòû, îáëàäàåò îòëè÷íûì ìåëîäè÷íûì ãîëîñîì. Ñîáàêà ëàñêîâàÿ è âåñ¸ëàÿ, íóæäàåòñÿ â òðåíèðîâêàõ.

Ãîëóáîé ãàñêîíñêèé áàññåò îñòàåòñÿ äîñòàòî÷íî ðåäêîé ïîðîäîé ñîáàê, ïðàêòè÷åñêè íå èçâåñòíîé çà ïðåäåëàìè Ôðàíöèè. Èñïîëüçóåòñÿ è êàê ðàáî÷àÿ ñîáàêà, è êàê êîìïàíüîí.

3. Ïàëåâûé áðåòîíñêèé áàññåò.

Êàê è â ñëó÷àå ñ ìíîãèìè äðóãèìè áàññåòàìè, ïàëåâûé áðåòîíñêèé áàññåò ÿâëÿåòñÿ óìåíüøåííîé ôîðìîé áîëåå êðóïíîé áðóäàñòîé ãîí÷åé. Âåäóùèå ñâîå ïðîèñõîæäåíèå ñ XIII âåêà, íûíå âûìåðøèå áîëüøèå ïàëåâûå áðåòîíñêèå ãîí÷èå áûëè ñîáàêàìè äîñòàòî÷íî ñîëèäíîãî ðàçìåðà – 70-74 ñì â õîëêå. Âìåñòå ñ òåì, îíè äàëè íà÷àëî äâóì ðîñòîâûì ðàçíîâèäíîñòÿì: áðåòîíñêèé ðûæèé ãðèôôîí (48-56 ñì. â õîëêå è áóäåò ðàññìîòðåí â îòäåëüíîì ïîñòå) è ðûæèé áðåòîíñêèé áàññåò.

íà÷àëå XIX âåêå ïàëåâûé áðåòîíñêèé áàññåò ñòàíîâèòñÿ ïîïóëÿðíîé îõîòíè÷üåé ñîáàêîé.  êîíöå 80ûõ ãîäîâ XIX âåêà Ëóè Ëåçåáåëü ïðèëèë ê ïàëåâûì áàññåòîì âàíäåéñêîãî áàññåò-ãðèôîíà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïàëåâûé áðåòîíñêèé ïîëó÷èë áîëåå ãðóáóþ, óäëèíåííóþ øåðñòü, çàùèùàþùóþ ñîáàêó ïðè îõîòå â ãóñòîì êóñòàðíèêå. Íàçâàíèå ïîðîäû ïîëó÷åíî îò å¸ ñïåöèôè÷åñêîãî îêðàñà – íà òîò ìîìåíò âñòðå÷àëèñü ñîáàêè ïàëåâîãî, ðûæåãî è ñåðî-ïàëåâîãî îêðàñîâ.

1896 ãîäó áûë ñîçäàí êëóá ëþáèòåëåé áàññåòîâ Ôðàíöèè, ÷òî íåãàòèâíî ñêàçàëîñü íà áðåòîíñêèõ áàññåòàõ: îíè íå áûëè âûäåëåíû â îòäåëüíóþ ðàçíîâèäíîñòü, è èõ ïåðåñòàëè ðàññìàòðèâàòü êàê ïîðîäó. Äîëãîå âðåìÿ ïîðîäà îñòàâàëàñü â óïàäêå. Òåì íå ìåíåå, ïîñëå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ãðóïïà óâëå÷åííûõ îõîòíèêîâ ñïàñëà ïàëåâûõ áàññåòîâ îò ïîëíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ. Ôðàíöóçñêèé îõîòíèê Ì. Òðåéòîëü ñîáðàë åäèíè÷íûõ ñîáàê ïî âñåé Ôðàíöèè ñîçäàë åäèíñòâåííóþ íà òîò ìîìåíò ñòàþ îõîòíè÷üèõ ïàëåâûõ áàññåòîâ. Îí æå ðàçðàáîòàë ïåðâûé ñòàíäàðò ïîðîäû, ïðèíÿòûé 26 èþíÿ 1921 ã. Îäíàêî äàæå îôèöèàëüíîå ïðèçíàíèå ïîðîäû íå ñëèøêîì ïîâëèÿëî íà ðîñò ÷èñëåííîñòè ïîðîäû. Ãëàâíîé ïðè÷èíîé òàêîé íèçêîé ïîïóëÿðíîñòè áðåòîíñêèõ áàññåòîâ ÿâëÿåòñÿ ïàëåâî-ðûæèé îêðàñ – ñîáàêè ïëîõî çàìåòíû â ïîäëåñêå, è îõîòíèêè ÷àñòî ïî îøèáêå óáèâàëè ñâîèõ ïîìîùíèêîâ.

Êàê è ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ïîðîäèñòûõ ñîáàê, ïîãîëîâüå ïàëåâûõ áàññåòîâ çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëîñü.  ïîñëåâîåííûå ãîäû âîññòàíîâëåíèåì è ðàçâåäåíèåì áðåòîíñêèõ ãðèôôîíîâ è áðåòîíñêèõ áàññåò-ãðèôôîíîâ çàíèìàëñÿ Ìàðñåëü Ïàìáóðí.  1947 ãîäó íà ïåðâîì ñîáðàíèè âëàäåëüöåâ ïàëåâûõ áðåòîíñêèõ ãîí÷èõ áûëî ïðåäñòàâëåíî 18 ãîí÷èõ ñðåäíåãî ðàçìåðà è âñåãî 1 áàññåò, ïðèíàäëåæàâøèé ñàìîìó Ì. Ïàìáóðíó.  òå÷åíèè ïî÷òè äåñÿòè ëåò Ïàìáóðí âåë ðàáîòó ïî âîññòàíîâëåíèþ ïàëåâîãî áðåòîíñêîãî áàññåòà, äëÿ ÷åãî îí èñïîëüçîâàë æåñòêîøåðñòíûõ òàêñ.

Ñòàÿ ïàëåâûõ áðåòîíñêèõ áàññåòîâ Ì.Òðåéòîëÿ (~1940 ãîä)

Isa des Gran – Plan (Ôðàíöèÿ), ðûæèé îêðàñ.

Ignace de la Fontaine du Baconnet (Ôðàíöèÿ), ðûæèé îêðàñ.

Èç ñòàíäàðòà ïîðîäû î õàðàêòåðå:

Ïàëåâûå áðåòîíñêèå áàññåòû ñòðàñòíûå îõîòíèêè, íî ïîìèìî ýòîãî, îíè ïðåâîñõîäíûå êîìïàíüîíû – îáùèòåëüíûå, ëàñêîâûå è óðàâíîâåøåííûå. Îíè ëåãêî ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ ê ëþáîé òåððèòîðèè, äàæå ê ñàìîé ñëîæíîé, è ê îõîòå íà ëþáóþ äè÷ü. Íà îõîòå, îíè ïðîÿâëÿþò ñåáÿ ñìåëûìè, íàõîä÷èâûìè âÿçêèìè, ÷òî äåëàåò èõ î÷åíü ýôôåêòèâíûìè îõîòíèêàìè.

Ïàëåâûé áðåòîíñêèé áàññåò ïî ïðåæíåìó îñòàëñÿ ðàáî÷åé ñîáàêîé, èñïîëüçóåìîé äëÿ ïåøåé îõîòû íà çàéöåâ, êðîëèêîâ èëè êîïûòíóþ äè÷ü. Êðîìå òîãî, ýòî ïðåêðàñíûé êîìïàíüîí, îäíàêî ñ âûðàæåííûì îõîòíè÷üèì èíñòèíêòîì, ÷òî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïðè ñîäåðæàíèè. Çà ïðåäåëàìè Ôðàíöèè ïîðîäà ïðàêòè÷åñêè íå âñòðå÷àåòñÿ.

Ãðóáîøåðñòíûå áàññåòû (áðåòîíñêèé, âàíäåéñêèé) èìåþò áîëåå êâàäðàòíûé ôîðìàò, ÷åì ãëàäêîøåðñòíûå.

4. Ìàëûé âàíäåéñêèé áàññåò-ãðèôôîí.

Òàêæå ÿâëÿåòñÿ óìåíüøåííîé ðàçíîâèäíîñòüþ áîëåå êðóïíîé è äðåâíåé ãîí÷åé – âàíäåéñêîãî ãðèôôîíà. Èñòîðèÿ ïîÿâëåíèÿ êîðîòêîíîãîé âàðèàöèè âàíäåéñêîãî ãðèôôîíà àíàëîãè÷íà – ó ñîáàê ñòàíäàðòíîãî ðàçìåðà ðîæäàëèñü áîëåå íèçêîðîñëûå ùåíêè, êîòîðûõ èñïîëüçîâàëè äëÿ ìåäëåííîé, ïåøåé îõîòû. Èç-çà ÿâíîãî ðàçáðîñà â ðîñòå áûëî âûäåëåíî äâå ðàçíîâèäíîñòè – ìàëûé è áîëüøîé âàíäåéñêèé áàññåò-ãðèôôîí.

Äî âòîðîé ïîëîâèíû XIX âåêà íå ïðåäïðèíèìàëèñü ïîïûòêè êàê-ëèáî ñòàíäàðòèçèðîâàòü âàíäåéñêèõ áàññåò-ãðèôôîíîâ, è òî÷íî íåëüçÿ ñêàçàòü, âåëîñü ëè èõ öåëåíàïðàâëåííîå ðàçâåäåíèå è êàêèå òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿëè ôðàíöóçñêèå îõîòíèêè ê ìàëåíüêèì ãîí÷èì. Ïåðâûé êëóá ëþáèòåëåé âàíäåéñêèõ áàññåò-ãðèôôîíîâ áûë îñíîâàí Ïîëîì Äåçàìè â 1907 ãîäó, â ýòî æå âðåìÿ ïðèíÿò ñòàíäàðò ïîðîäû. Ñïóñòÿ äâà ãîäà â ñòàíäàðò âíåñëè êîððåêòèðîâêè, óòâåðäèâ äâå ðîñòîâûå ðàçíîâèäíîñòè: ïåðâàÿ îò 34 äî 38 ñì â õîëêå, âòîðàÿ – 38 – 42 ñì â õîëêå.  ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ ïîðîäû íåðåäêî ùåíêè äâóõ óñëîâíûõ ðàçíîâèäíîñòåé ðîæäàëèñü â îäíîì ïîìåòå, è èõ ñìåøåíèå äîïóñêàëîñü âïëîòü äî 1975 ãîäà, îäíàêî ñåé÷àñ ðàçâåäåíèå äâóõ ïîðîä âåäåòñÿ ïàðàëëåëüíî è ìåòèçàöèÿ íå äîïóñòèìà. Åäèíñòâåííûì ðàçëè÷èåì, ïîìèìî ðîñòà, óêàçûâàþò äîïóñòèìîñòü íåçíà÷èòåëüíîãî èñêðèâëåíèÿ êîíå÷íîñòåé ó ìàëîé ðàçíîâäèíîñòè, òîãäà êàê ó áîëüøîãî âàíäåéñêîãî áàññåò-ãðèôôîíà ýòî íåäîïóñòèìî, ëàïû âñåãäà äîëæíû áûòü êðåïêèìè è ïðÿìûìè.

Âåðîÿòíåå âñåãî ìàëûé âàíäåéñêèé áàññåò-ãðèôôîí òàê è îñòàëñÿ áû ðàáî÷åé ñîáàêîé, ïðàêòè÷åñêè íå èçâåñòíîé çà ïðåäåëàìè Ôðàíöèè, åñëè áû íå âíèìàíèå àíãëèéñêèõ çàâîä÷èêîâ ê ïîðîäå è ðàçâåäåíèå ìàëûõ âàíäåéñêèõ áàññåò-ãðèôôîíîâ â êà÷åñòâå øîó-ñîáàê.

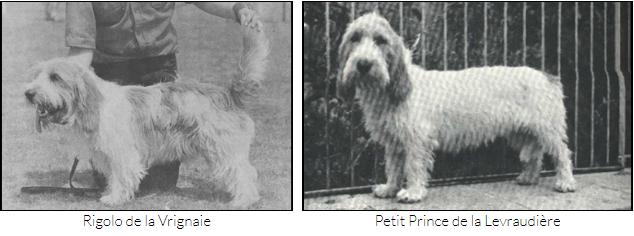

1967 ãîäó äâå àíãëèéñêèå çàâîä÷èöû áàññåòîâ ìèññèñ Äæîàí Óýëëñ-Ìè÷àì è ìèññèñ Ìèëäðåä Ñåéôåðò ïîñåòèëè ïàðèæñêîå øîó. Äàìû áûëè î÷àðîâàíû ìàëîé ðàçíîâèäíîñòüþ âàíäåéñêîãî áàññåò-ãðèôôîíà, è ñïóñòÿ ãîä îíè îáðàòèëèñü â ôðàíöóçñêèé áàññåò-êëóá çà ïîìîùüþ â èìïîðòå ýòèõ ñîáàê â Àíãëèþ. 8 äåêàáðÿ 1969 ãîäà ïåðâûé ìàëûé âàíäåéñêèé áàññåò-ãðèôôîí ïî êëè÷êå Rigolo de la Vrignaie áûëà èìïîðòèðîâàíà â Àíãëèþ. Îò íå¸ è êîáåëÿ ïî êëè÷êå Petit Prince de la Levraudière áûëè ïîëó÷åíû ïåðâûå àíãëèéñêèå ùåíêè.

Clonallan Just Beginning Avec Erylan (Èðëàíäèÿ), ñîáîëèíî-ïåãèé.

Black Majesty Secret of Legoland (Ðîññèÿ), ðûæå-ïåãèé.

Legoland Another Girl Another Planet (Ðîññèÿ), ëèìîííî-ïåãèé îêðàñ. Îòëè÷àåòñÿ îò ðûæåãî áîëåå ñâåòëûì îòòåíêîì ïÿòåí è ïèãìåíòàöèåé íîñà è ñëèçèñòûõ òåëåñíîãî öâåòà.

Mistypoint Love Isan Open Door (Àâñòðàëèÿ), “ãðèçëè” ñ áåëûìè ïÿòíàìè.

Èç ñòàíäàðòà ïîðîäû î õàðàêòåðå:

Ïîâåäåíèå: Ñòðàñòíûé îõîòíèê, ñìåëûé, ïðåêðàñíî ðàáîòàåò â êîëþ÷èõ è ãóñòûõ çàðîñëÿõ.

Õàðàêòåð: Ïîñëóøíûé, íî ñàìîñòîÿòåëüíûé è âÿçêèé.

Íåáîëüøèå êðåïêèå ñîáàêè, áåç êàêèõ-ëèáî èçëèøåñòâ ýêñòåðüåðà, ñ ïðåêðàñíûì õàðàêòåðîì è òåìïåðàìåíòîì, ñåãîäíÿ èõ ðàçâåäåíèå âåäåòñÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñòðàíàõ Åâðîïû, â Àìåðèêå, Êàíàäå è Àâñòðàëèè. Ýòî ïðåêðàñíûé êîìïàíüîí, äîñòàòî÷íî óñïåøíàÿ ïîðîäà â øîó-âûñòàâêàõ, èíîãäà èõ ïî ïðåæíåìó èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå ðàáî÷èõ ñîáàê. Ó âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ ïîðîä áàññåòîâ åñòü îáùàÿ ÷åðòà – äðóæåëþáèå è ëîÿëüíîñòü ê äðóãèì ñîáàêàì, ïîñêîëüêó ÷àùå âñåãî â îõîòå èñïîëüçóþò íåáîëüøèå ñòàéêè, ïðèíàäëåæàùèå íåñêîëüêèì îõîòíèêàì. Ïðè òàêîì èñïîëüçîâàíèè êîíôëèêòû ìåæäó ñîáàêàìè, ñàìî ñîáîé, íåäîïóñòèìû.

5. Áîëüøîé âàíäåéñêèé áàññåò-ãðèôôîí.

Êàê ÿ óæå óïîìèíàëà, îêîí÷àòåëüíîå ðàçäåëåíèå âàíäåéñêîãî áàññåò-ãðèôôîíà íà ìàëóþ è áîëüøóþ ðàçíîâèäíîñòè ïðîèçîøëî â 1979 ãîäó, êîãäà êàæäàÿ ïîðîäà ïîëó÷èëà ñâîé ñîáñòâåííûé ñòàíäàðò è ðàçâåäåíèå ïîøëî îòäåëüíî. Äî ýòîãî â ðàìêàõ îäíîãî ñòàíäàðòà äîïóñêàëèñü äâå ðîñòîâûå ðàçíîâèäíîñòè, è òàêæå äîïóñêàëîñü èõ ñìåøåíèå.

Áîëüøîé âàíäåéñêèé áàññåò-ãðèôôîí åù¸ ìåíüøå, ÷åì ìàëàÿ ðàçíîâèäíîñòü ïîõîäèò âíåøíå íà áàññåòà â êëàññè÷åñêîì çíà÷åíèè ýòîãî ñëîâà. Ôàêòè÷åñêè, ïðèìåíèòåëüíî ê âàíäåéñêèì ãðèôôîíàì ñëîâî “áàññåò” îáîçíà÷àåò ëèøü áîëåå íèçêîðîñëóþ ãîí÷óþ, áåç âûðàæåííîé ðàñòÿíóòîñòè êîðïóñà è êîðîòêèõ, îòíîñèòåëüíî ðîñòà è âûñîòû êîðïóñà, ëàï.

Áîëüøîå âëèÿíèå íà ñòàíîâëåíèå è ñîâðåìåííóþ ïîïóëÿðíîñòü ìàëîãî è áîëüøîãî âàíäåéñêèõ áàññåò-ãðèôôîíîâ îêàçàëî àíãëèéñêîå ðàçâåäåíèå ýòèõ ñîáàê â ðàìêàõ øîó-âûñòàâîê.

Ugo des Hautes Clauzes (Ôðàíöèÿ), òðåõöâåòíûé îêðàñ.

Faust des genevriers du creusot (Ôðàíöèÿ), áåëî-ðûæèé îêðàñ.

Èç ñòàíäàðòà ïîðîäû î õàðàêòåðå:

Ïîâåäåíèå: Áûñòðûé, ñ õîðîøèì ãîëîñîì, ñòðàñòíûé îõîòíèê; ðåøèòåëüíûé, ëþáèò çàðîñëè è êóñòàðíèêè.

Õàðàêòåð: Íåìíîãî óïðÿìûé, íî ïðè ýòîì ñ õîðîøèì ïîâåäåíèåì. Òîëüêî îò âëàäåëüöà çàâèñèò òî, êàê ñîáàêà âîñïðèíèìàåò êîìàíäû.

Источник